Fact-checking the vice-presidential debate between Pence and Harris

“When Joe Biden was vice president of the United States, not 7½ million people contracted the swine flu; 60 million Americans contracted the swine flu. If the swine flu had been as lethal as the coronavirus in 2009 when Joe Biden was vice president, we would have lost 2 million American lives.”

— Pence

This is a silly apples-and-oranges comparison. Because the swine flu was not nearly as lethal as the novel coronavirus, there was not nearly as much need to halt its spread. Even with 60 million infections, there were an estimated 12,500 deaths. (Note: That was an after-the-fact report, based on statistical modeling of excess mortality. The death toll at the time was much lower.)

A New York Times assessment in 2010 noted that some flaws in the system were discovered, but overall the Obama administration was praised for its response — in part because it turned out that the pandemic was not as severe as it once had appeared. The President’s Council of Advisors on Science and Technology in August 2009 had forecast 30,000 to 90,000 deaths, and the final death toll was much less than that.

“When Joe Biden was vice president, we lost 200,000 manufacturing jobs.”

— Pence

Pence’s statistic depends on some sleight of hand. Barack Obama took office in the midst of the Great Recession, and thus so many jobs were being lost every month that it makes a difference on whether you start counting the start of the term in January or February.

A president takes the oath of office on Jan. 20. But for the Current Employment Statistics (CES) survey, employers report data to the Bureau of Labor Statistics for the pay period that includes the 12th of the month — before the new president takes office. So February, not January, would actually cover the first pay period after the new president took charge.

The BLS says there is no right answer for when to start counting. Pence starts with January. But if you start counting in February, as many economists recommend, Obama over eight years actually had a modest gain in manufacturing jobs — 4,000.

At The Fact Checker, we are dubious about the practice of measuring job growth by presidential term. Presidents do not create jobs; companies and consumers do. This huge difference in a two-term presidency because of a one-month shift simply shows how mindless and arbitrary this game can be.

“[We] secured 4 trillion dollars in the Congress of the United States to give direct payments to families, saved 50 million jobs through the Paycheck Protection Program.”

— Pence

This “50 million jobs” claim is a dubious number cooked up by the Trump administration. In fact, officials told Reuters that the number referred not to jobs saved, but the total number of workers reported by businesses approved for a loan under the program.

“The PPP likely did not save 51 million jobs, or anywhere close to it,” Reuters concluded after interviews with economists and an analysis of the program’s data. “Half a dozen economists put the number of jobs saved by the initiative at only a fraction of 51 million — ranging between one million and 14 million.”

Moreover, The Washington Post dug into the data behind the 51-million figure, collected by the Small Business Administration, and found “half a dozen businesses that said they had fewer employees than the SBA reported the businesses had retained. Bankers also said employment figures for hundreds of businesses had been incorrectly reported by the SBA.” For instance, Fire Protection Systems, a sprinkler system installer in Kent, Wash., retained more than 500 jobs using its PPP funds, according to the data. But the company says it has only 20 employees.

“The president said it was a hoax.”

— Harris

Harris is taking comments from President Trump out of context. Trump, at his Feb. 28 campaign rally in North Charleston, S.C., said, “This is their new hoax.”

The full quote shows Trump is criticizing Democratic talking points and the media’s coverage of his administration’s response to the coronavirus. He does not say that the virus itself is a hoax.

Moreover, at a news conference Feb. 29 with members of the coronavirus task force, Trump was asked about the “hoax” comment. He clarified: “ ‘Hoax’ referring to the action that [Democrats] take to try and pin this on somebody, because we’ve done such a good job. The hoax is on them, not — I’m not talking about what’s happening here [the virus]; I’m talking what they’re doing. That’s the hoax. … But the way they refer to it — because these people have done such an incredible job, and I don’t like it when they are criticizing these people. And that’s the hoax. That’s what I’m talking about.”

Granted, Trump and members of his administration have played down the spread of the virus and falsely touted the strength of their response, as our numerous fact checks have pointed out.

“He [Trump] suspended all travel from China, the second-largest economy in the world. Now … Joe Biden … opposed that decision. He said it was xenophobic and hysterical.”

— Pence

Trump did not suspend all travel from China. He barred non-U.S. citizens from traveling from China, but there were 11 exceptions, and Hong Kong and Macao were not included. U.S. citizens and permanent residents could still travel from China but were subject to screening and a possible 14-day quarantine. Some flights were immediately suspended, but others continued for weeks, at the discretion of the airlines. Many other countries imposed similar bans ahead of the United States, some even tougher.

Some analysts at the time predicted that Trump’s action would be ineffective at preventing the virus from taking hold in the United States.

“All of the evidence we have indicates that travel restrictions and quarantines directed at individual countries are unlikely to keep the virus out of our borders,” Jennifer Nuzzo, associate professor and senior scholar at Johns Hopkins University’s Center for Health Security, said at a congressional hearing Feb. 5.

“We don’t have a travel ban; we have a travel Band-Aid right now,” said Ron Klain, the Ebola “czar” during the Obama administration, at the same hearing. He added that monitoring everyone carefully “is the only practical thing we can do.”

The New York Times calculated in April that at least 430,000 people arrived in the United States on direct flights from China since Jan. 1, including nearly 40,000 in the two months after Trump imposed restrictions. Moreover, screening proceedings of travelers from China have been uneven and inconsistent, the Times said.

Pence points to a comment by former vice president Joe Biden — “This is no time for Donald Trump’s record of hysteria and xenophobia … and fearmongering to lead the way instead of science” — but Biden says that did not refer to the travel restrictions. He made no mention of the travel restrictions at the time he made the comment. He later said he supported the restrictions.

In any case, the virus was already spreading through the United States, and there is little evidence the travel restrictions on China saved lives, especially because the Trump administration did not rapidly set up an effective testing regimen, as did many other countries.

“They left the strategic national stockpile empty. They left an empty and hollow plan.”

— Pence

This is a false claim consistently made by the Trump administration. First, the coronavirus pandemic emerged in the past year, so if the Strategic National Stockpile was truly empty, some responsibility should rest with Trump. In a statement, the Department of Health and Human Services said that “in January 2017 the total number of ventilators in the SNS inventory immediately available for use would not have been much different than what the SNS had immediately available for use in March 2020.”

Second, the SNS was not empty. The administration eventually admitted that there were nearly 17,000 ventilators available when the pandemic emerged. That was more than enough to deal with the crisis in the spring.

Ventilators are expensive to procure and to maintain in emergency-ready condition, which is one reason the SNS was not overflowing with ventilators (Another 2,425 ventilators were in maintenance as of March, HHS says, though the New York Times reported in April that 2,109 were unavailable because the government had let a maintenance contract lapse.)

As for a “empty and hollow plan,” that is a matter of opinion. The Obama administration left behind a National Security Council staff playbook on fighting pandemics. The color-coded document lists dozens of pointed and detailed questions that top policymakers should be asking themselves if a novel virus suddenly emerges overseas. Some elements certainly could have been helpful, but the Trump White House dismissed it as having little value.

“They [Obama] created within the White House an office that basically was responsible for monitoring pandemics… They [Trump] got rid of it.”

— Harris

Harris is probably making too much of an issue about organizational charts.

After grappling with the 2014 Ebola epidemic, Obama in 2016 established a Directorate for Global Health Security and Biodefense at the National Security Council. A directorate has its own staff, and it is headed by someone who generally reports to the national security adviser.

The structure survived during the early part of Trump’s presidency, when the office was headed by Rear Adm. Timothy Ziemer. But, after John Bolton became Trump’s third national security adviser, he decided the organizational chart was a mess and led to too many conflicts. He also thought the staff was too large, having swollen to 430 people, including staffers in the pipeline.

Bolton fired Tom Bossert, the homeland security adviser, realigning the post to report directly to him. He eliminated a number of deputy national security advisers so there was just one. And he folded the global health directorate into a new one that focused on counterproliferation and biodefense. Bolton thought there was obvious overlap between arms control and nonproliferation, weapons-of-mass-destruction terrorism, and global health and biodefense, believing the epidemiology of a biological health emergency is very similar to a bioterrorism attack.

One key issue during such reorganizations is whether policy expertise is maintained. Luciana Borio, the previous director for medical and biodefense preparedness, is a practicing medical doctor and has an extensive background in medical health preparedness. She was replaced by someone with a background mostly in North Korea policy.

But whether having a separate office on pandemics in the White House would have made the administration react more swiftly to the emerging coronavirus threat is questionable. “There isn’t any organizational chart in the U.S. government that makes any difference in the Trump administration,” a former administration official told the Fact Checker. “Trump is more likely to say to Jared [Kushner], ‘What do you think we should do?’ That’s the big problem.”

“It was an outdoor event which all of our scientists regularly and routinely advise.”

— Pence

The Sept. 26 Rose Garden event announcing Judge Amy Coney Barrett as Trump’s Supreme Court nominee is believed to have turned into a superspreader event for covid-19, the disease caused by the coronavirus. Pence falsely suggests it was all outdoors, but there was an indoor component, during which participants posed for photos without wearing masks.

Even the outdoor event had problems, as people were closely seated together and most did not wear masks.

The Centers for Disease Control and Prevention issued guidelines that state: “CDC recommends that people wear masks in public settings and when around people who don’t live in your household, especially when other social distancing measures are difficult to maintain.”

In other words, people should wear masks when in public or when surrounded by people they do not live with. That clearly did not happen at the Barrett announcement.

“Joe Biden has been a cheerleader for Communist China through, over the last several decades.”

— Pence

Pence is trying to rewrite history here, because Trump is vulnerable for his lackadaisical approach to the coronavirus pandemic. For weeks in the early stages of the crisis, Trump repeated assurances that China had the virus under control — at a time when he was most concerned about keeping intact a trade deal with Beijing. (Former national security adviser John Bolton has alleged that Trump pressed Chinese President Xi Jinping to buy enough products to ensure his reelection.)

For years, U.S. policy toward China was to help manage its rise and have it become — in the words of Deputy Secretary of State Robert Zoellick under President George W. Bush — “a responsible stakeholder” in the international system. Zoellick established a “strategic dialogue” between senior officials in the two countries that continued into the Obama administration. Eventually, it became a “strategic and economic dialogue,” led by the secretary of state and treasury secretary but also including the vice president.

The record of those meetings provides the Trump campaign with an array of Biden quotes on China that it chose to attack Biden in ads. In 2011, for instance, Biden published an opinion article, titled “China’s rise isn’t our demise,” that reflects U.S. policy at the time. “I remain convinced that a successful China can make our country more prosperous, not less,” Biden wrote.

Still, the Obama administration tried to hedge its bets by forming the Trans-Pacific Partnership, a free-trade agreement with 11 other nations that was designed to be a geopolitical instrument that would halt China’s rise and weaken its diplomatic clout. The TPP had many critics — including eventually Hillary Clinton, the 2016 Democratic nominee — and Trump pulled out of it to pursue a unilateral deal with China. He has had limited success, however, achieving only a first-stage deal that fell short of his original goals.

“And, of course, we’ve all seen the avalanche, what you put the country through for the better part of three years until it was found that there was no obstruction, no collusion. Case closed.”

— Pence

Pence claims that Democrats orchestrated a coup of sorts that hampered most of Trump’s first term. But it was Rod J. Rosenstein, then a Trump appointee at the Justice Department, who signed the order appointing a special counsel in 2017 to look into possible illegal coordination between the Trump campaign and Russia.

The FBI was already looking into the Trump campaign’s multiple contacts with Russia, but the investigation kicked into high gear after Trump took office because he fired then-FBI Director James B. Comey, That’s when Rosenstein appointed Robert S. Mueller III to be special counsel.

And Mueller, contrary to Pence’s claim, documented 10 instances in which Trump possibly obstructed justice. In at least four of those cases (Trump’s attempt to remove Mueller, Trump’s attempt to curtail the investigation, Trump’s instructions to then-White House counsel Donald McGahn to deny the attempt to remove Mueller, and Trump’s remarks raising the possibility of a pardon for former campaign chairman Paul Manafort), Trump appears to have met all the elements of an obstruction offense under federal law, according to Mueller’s report.

Mueller declined to say whether these episodes were criminal, vaguely suggested that Congress might consider impeachment, referred to a Justice Department policy that bars the indictment of a sitting president, and proffered a list of other reasons why he couldn’t state his views as to Trump’s conduct.

“If we had confidence after a thorough investigation of the facts that the President clearly did not commit obstruction of justice, we would so state,” the report says, adding that, “while this report does not conclude that the President committed a crime, it also does not exonerate him.”

Attorney General William P. Barr and Rosenstein reviewed Mueller’s report and concluded that no crime was committed. But Mueller did not exonerate Trump, as Pence seemed to suggest.

On the separate question of coordination between Trump’s campaign and Russians, the Mueller report concluded that the Trump campaign welcomed Russia’s help and sought to exploit it, but there was not enough evidence to bring charges that members of the campaign conspired with Russian government operatives.

“Joe Biden and Kamala Harris consistently talk about mandates, not just mandates with the coronavirus, but a government takeover of health. ... Green New Deal, all government control.”

— Pence

The Trump campaign for months has claimed falsely that Biden’s campaign platform is a mirror image of Sen. Bernie Sanders’s (I-Vt.). That’s simply false. Keep in mind: Biden prevailed in the Democratic primary by running as a moderate alternative to Sanders’s far-reaching liberal platform.

Biden has never supported the Green New Deal, which is a nonbinding resolution from Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) and other Democrats that calls for cutting carbon emissions to net-zero over 10 years while making steep investments in green infrastructure.

Harris was an original co-sponsor of the Green New Deal resolution in the Senate, as Pence said later in the debate, and has since introduced more climate legislation with Ocasio-Cortez.

But Biden’s climate plan is more limited, calling for net-zero emissions “no later than 2050,” and proposing fewer green investments. The Biden campaign has not budged from this position after tapping Harris to join the ticket.

Similarly, on health care, Biden has suggested nothing like Sanders’s Medicare-for-all proposal.

“If your insurance company isn’t doing right by you, you should have another, better choice,” Biden’s website says. “Whether you’re covered through your employer, buying your insurance on your own, or going without coverage altogether, the Biden Plan will give you the choice to purchase a public health insurance option like Medicare. As in Medicare, the Biden public option will reduce costs for patients by negotiating lower prices from hospitals and other health-care providers. It also will better coordinate among all of a patient’s doctors to improve the efficacy and quality of their care, and cover primary care without any co-payments. And it will bring relief to small businesses struggling to afford coverage for their employees.”

Sanders proposed a much more ambitious plan, Medicare-for-all, or universal health care with the government acting as the single payer, that Biden does not support.

“They want to abolish fossil fuels and ban fracking, which would cost hundreds of thousands of American jobs all across the heartland.”

— Pence

False. Biden has said he would not issue new permits for fracking on federal lands but would allow existing operations to continue. That position has earned him detractors among climate activist groups.

During her campaign for the Democratic presidential nomination, Harris supported a total ban on fracking. But Biden’s position has not budged, not in the primary when Republicans claimed it had and not now.

Fracking, short for “hydraulic fracturing,” is a drilling technique that uses high-pressure water and chemical blasts to access natural gas and oil reserves underground. The technique has facilitated a boom in U.S. energy production over the past decade, but it has been controversial, the target of climate-change activists and many Democrats.

The issue is important to Pennsylvania because underneath about two-thirds of the state is the Marcellus shale formation — which also covers parts of New York, Ohio, West Virginia and Maryland.

“Senator Harris is denying the fact that they’re going to raise taxes on every American.”

— Pence

Biden would raise taxes by a substantial amount, but not on every American, no matter how you slice it.

Among his key proposals, Biden says he would restore the top individual tax rate from 37 to 39.6 percent, raise the corporate tax rate from 21 to 28 percent, set minimum corporate taxes for domestic and foreign income, boost the tax on capital gains by labeling it as ordinary income and reintroduce limits on itemized deductions. As Harris noted, he has vowed not to raise taxes on anyone making less than $400,000 a year.

Five respected organizations have calculated the impact of Biden’s tax proposals: the Urban-Brookings Tax Policy Center (TPC), the Tax Foundation, the Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), the American Enterprise Institute (AEI) and the Penn Wharton Budget Model. They broadly agree that the Biden plan would raise between $3.5 trillion and $4 trillion over 10 years — and that such a tax increase would moderately reduce the anticipated size of the U.S. economy in the coming decade.

The tax analyses also broadly agree that virtually all of that revenue would be gathered from the very wealthy or from corporations, with about half of the money coming from the top 0.1 percent, and three-quarters from the top 1 percent of households.

But when you dig into the distributional tables produced by these groups, you see they estimate that some of the burden from the tax increases would fall on people making less than $400,000. The amounts are relatively small, according to Penn Wharton — an average of $15 for the bottom quintile, $90 for the second quintile, $180 for the middle quintile and $360 for the fourth quintile. But those numbers are in the tables, so some Republicans have claimed (incorrectly) that 80 percent of Americans would face higher taxes.

Tax experts say that is because of technical reasons related to the corporate tax increase as the tax models assume corporations adjust to a higher tax by reducing investment returns or cutting workers’ wages.

The Penn Wharton model has a handy feature that allows you to see the impact of the Biden tax plan without the corporate tax increase. When you click that option, the average tax change suddenly drops to zero for the bottom 90 percent of households. Even households between 90 and 95 percent would face only an average tax increase of $5. Nearly 97 percent of the tax increase would be paid by the top 1 percent.

“President Trump and I have a plan to improve health care and protect preexisting conditions for every American.”

— Pence

Yes, they have a plan. The plan is to kill those legal protections through a lawsuit pending before the Supreme Court and replace them with a plan that Trump has been promising for years and never delivered.

Before Obama and Democrats enacted the Affordable Care Act in 2010, insurance companies could and did deny coverage to people with preexisting conditions, such as cancer or lesser ailments.

The ACA prohibited this practice by mandating that insurance companies sell plans to anyone who wants them and by requiring that people in similar age groups and geographic regions pay similar costs. This is known as the coverage guarantee for patients with preexisting conditions.

The Trump administration filed a brief on June 25 asking the Supreme Court to strike down the entire ACA, including its coverage guarantee. Trump has issued a brief executive order saying he supports coverage for patients with preexisting conditions, but experts, Republicans and Democrats say what’s needed is a law.

“Literally in the midst of a public health pandemic, where more than 210,000 people have died,” Harris said during the debate, “Donald Trump is in court right now trying to get rid of the Affordable Care Act, and I’ve said it before and it bears repeating, this means that there will be no more protections for people with preexisting conditions.”

When moderator Susan Page asked Pence to explain how the Trump administration would protect people with preexisting conditions, Pence falsely claimed that Biden and Harris support abortion “up to the moment of birth” and did not mention anything related to preexisting conditions.

“Joe Biden and Kamala Harris support taxpayer funding of abortion all the way up to the moment of birth, late-term abortion.”

— Pence

Neither Biden nor Harris supports “late-term abortion and infanticide.” They do not support funding abortion “up to the moment of birth.”

Biden supports abortion rights and says he would codify in statute the Supreme Court’s landmark ruling in Roe v. Wade and related precedents, which generally limit abortions to the first 20 to 24 weeks of gestation.

Most abortions are performed in the earlier stages of pregnancy. About 1 percent happen after the fetus reaches the point of viability. Trump and antiabortion advocates have claimed for months that Biden supports abortion “up until the moment of birth,” a claim we have awarded Three Pinocchios.

They argue that some laws and court decisions have opened loopholes that allow abortions to the very end of a pregnancy. Experts have told us abortions up to the moment of birth, what could be described as infanticide, are not happening in the United States.

Some Democrats support abortion rights, but that doesn’t mean they support “extreme late-term abortions,” experts told us. “That’s like saying everyone who ‘supports’ the Second Amendment ‘supports’ school shootings,” said Katie L. Watson, a professor at Northwestern University’s Feinberg School of Medicine.

The Supreme Court’s rulings in Roe and Planned Parenthood v. Casey say states may ban abortion after the fetus reaches viability, the point at which it can sustain life, which happens at or near the end of the second trimester. States with such bans must allow an exception “to preserve the life or health of the mother.”

These rulings don’t force states to ban abortions. Some states don’t have gestational-age restrictions, although most do. According to the Guttmacher Institute, 43 states have laws restricting abortion after the fetus reaches a certain gestational age.

Asked whether he supported restrictions, a Biden campaign representative previously told The Post that “Biden believes in the standard laid out by Roe and Casey.”

MORE: Kamala Harris’s ‘little history lesson’ about Lincoln’s Supreme Court vacancy wasn’t exactly true

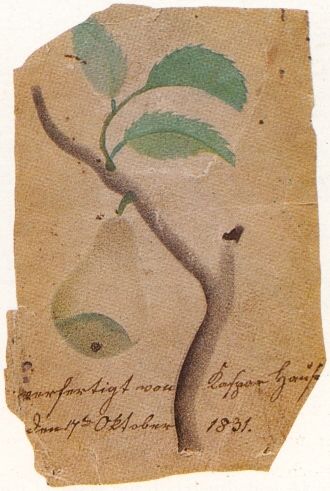

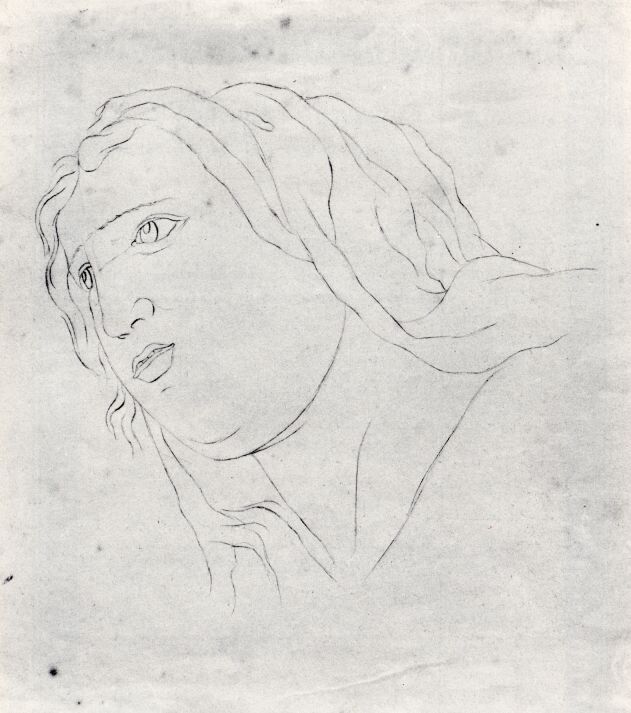

Do you think the first image was a self-portrait? Added to your gallery from yesterday it wouldn’t be all that out of place.

I do believe you’re right, though it unnerves me to look at it for too long. How does one draw oneself if one has apparently been living in a cell with no human company (and presumably no mirror, or art materials) for years on end? There is no “fact” about Kaspar Hauser’s life which doesn’t instantly raise about three further questions.

Ooh, then maybe it plays into the “family locked him up” conspiracies and it’s a brother or father. The questions never stop, it’s true!

These are quite amazing! And that plum looks exceedingly sexual. Just sayin’.

Ha! You’re right, it does look mighty peachy for a plum…

These are great! Where did you get them from?

Thanks for the comment – they come from a German book published in 1995 called ‘Das Kind von Europa’, an exhaustive study of documentation, literature and images relating to Kaspar Hauser.

I don’t have a website as such but you can always find me in Google UK and type my name in the Google box. From there you’ll be able to see many headings about me. To see the photos, click on images.

I love Kaspar’s drawings. He was such a gifted young man. I’m. Great Fan of Kaspar Hauser. I was in Ansbach last July 2012 for the KHF.

Very BEAUTIFULL PAINTING FROM Kasper Hauser!!

Danke Kasper Hauser für deine Tollen Zeichnungen du bist ein Genie gewesen, und der Sohn der Königin! Deshalb sind die Kinder Särge verschwunden! Alles KLAR!!!!

What is the original source of the images?

The images come from a German book published in 1995 called ‘Das Kind von Europa’.