Je n’ai pas pu réfréner ma déception lorsque j’ai découvert

l’alliance qu’avait nouée le philosophe Paul B. Preciado, qui ne cesse

d’affirmer la portée révolutionnaire des mouvements féministes, trans,

queer, anti-racistes et intersexuels, avec la grande marque de luxe

Gucci. En novembre 2020, le géant de l’industrie du luxe s’est

momentanément aventuré au-delà des critères normatifs qu’il célèbre et

façonne généralement, en dévoilant sa collection printemps-été 2021 à

travers une série de sept publicités qui soutiennent la visibilité de

corps non binaires et de sexualités dissidentes. C’est dans le premier

épisode de cette série publicitaire, co-réalisée par le cinéaste Gus Van

Sant et le directeur artistique de Gucci, Alessandro Michele, que

Preciado intervient pour annoncer l’avènement de la « révolution de

l’amour ».

Après que le collectif artistique Claire Fontaine ait pris la liberté

d’investir le défilé prêt-à-porter automne hiver 2020-2021 de Dior avec

des citations de Carla Lonzi – celle-là même qui, après avoir quitté sa

carrière de critique d’art pour se consacrer à la révolte féministe,

enjoignait toutes les femmes à déserter le monde de la culture – [1],

il n’y avait peut-être pas de quoi se laisser surprendre par la

participation de Preciado au « Gucci Fest ». Or si j’ai été déçue, c’est

que j’avais d’abord été enthousiaste, que j’avais cru que sa pensée

pouvait aider, voire devenir une puissante boîte à outils pour

développer collectivement de nouvelles relations au corps et à la

sexualité, adopter des positions non binaires, historiciser le paradigme

de la différence sexuelle en tant que rouage du régime

patriarco-colonial, et pour inscrire les mouvements féministes, trans,

queer, anti-racistes et intersexuels dans un horizon stratégique à la

fois joyeux et résolument anticapitaliste et décolonial.

S’efforçant de nommer l’émergence d’un nouveau paradigme de gouvernement dit « pharmacopornographique [2] »,

Preciado appelle pour en prendre acte à la formation d’une nouvelle

épistémologie munie d’un nouvel appareillage conceptuel (d’où son usage

quelque peu abusif, mais somme toute légitime de néologismes de plus de

20 caractères) et pour y répondre à la mutation des formes de luttes et

stratégies d’alliances. Il y a quelque chose de profondément réjouissant

dans son geste théorique qui, lorsqu’il s’attache à rendre lisibles les

les dispositifs de gestion des corps et les rapports de force

asymétriques qui déterminent la configuration politique contemporaine,

prend toujours soin de cultiver la puissance d’agir et d’affirmer les

potentiels révolutionnaires des luttes collectives, pratiques de

résistance et nouvelles formes de subjectivations politiques, qu’il juge

d’autant plus puissantes qu’elles produisent désormais un savoir sur

elles-mêmes.

Le paradigme contemporain de gouvernement serait

« pharmacopornographique » au sens où la régulation des corps et des

subjectivités sexuelles passerait moins par les institutions

disciplinaires (école, usine, hôpital..) que par un ensemble de

technologies biomoléculaires (panoplie de pilules et de traitements,

allant des antidépresseurs au viagra en passant par la pilule

contraceptive) et de technologies digitales (téléphones portables,

cartes de crédit, GPS et autres dispositifs de surveillance globale).

Ces technologies seraient « pornographiques » au sens où elles

fonctionneraient par l’incitation à la consommation et à la production

de plaisir, plutôt que par la répression. Selon Preciado, la gestion du

coronavirus aura été exemplaire de cette reconfiguration politique :

faisant explicitement de l’espace privé du foyer le nouveau centre de

production, de consommation et de contrôle politique, les technologies

de gouvernement cultiveraient un sentiment d’immunité qui nous

pousserait à nous laisser enfermer dans la « prison molle de nos

intérieurs ». Par ce concept d’« immunité », qu’il reprend au philosophe

Roberto Esposito [3],

Preciado arrime le régime pharmacopornographique au fantasme libéral

d’un corps protégé, indépendant et radicalement séparé, exonéré de toute

obligation envers la communauté. À cette vision du corps serait

corrélative une certaine conception de la communauté en tant que corps

collectif immunisé capable de se protéger des corps impurs ou étrangers.

À l’échelle de l’Europe, par exemple, une telle politique immunitaire

impliquerait la fermeture des frontières à l’Est et au Sud, ainsi que la

régulation des minorités racisées et des populations migrantes, jugées

dangereuses : « tout acte de protection comporte une définition

immunitaire de la communauté, qui implique de s’octroyer le pouvoir de

décider de sacrifier une partie de la communauté, au bénéfice d’une idée

de sa propre souveraineté [4] ».

Il pointe ainsi le grand paradoxe de la biopolitique qui, tant décriée

pendant le confinement en tant que pouvoir qui prend pour objet la « vie

même », aurait surtout pour corollaire ce qu’Achille Mbembe nomme la

« nécropolitique [5] » :

un vaste éventail de techniques d’exclusion, d’enfermement, d’abandon

et de mises à mort légitimées par l’évaluation souveraine de la valeur

de certaines vies au détriment d’autres vies – geste paradigmatique du

régime colonial selon Mbembe. Selon Preciado, la gestion du virus aurait

accéléré l’extension tendancielle des techniques nécropolitiques à la

planète entière, en enfermant certains dans « la prison molle de leur

intérieur » tout en en exposant d’autres à l’abandon et à la mort.

Dans ce type d’analyse, comme dans la plupart de ses textes récents,

Preciado s’efforce de retracer la cohérence interne par laquelle

s’articulent les politiques hétéropatriarcales, capitalistes, coloniales

et extractivistes. Ses analyses du paradigme de la différence sexuelle [6]

et des processus de subjectivation se fondent généralement sur une

compréhension matérialiste des processus d’appropriation et

d’accumulation capitalistes qui ont historiquement pour conditions de

possibilité la production de corps subalternes et racisés, la

naturalisation de la différence sexuelle et de l’hétérosexualité ainsi

que, entre autres constructions, l’invention du corps blanc normalisé,

l’exaltation de la virilité conquérante et le culte de l’universalité

prédatrice. Par ces liens qu’il établit, la pensée de Preciado dessine

de nouvelles perspectives de luttes et d’alliances que la gauche a la

fâcheuse habitude de juger parcellaires, limitées et trop fragmentaires

pour constituer de véritables menaces à l’ordre existant. Il n’est bien

entendu pas le premier à proposer de telles conceptions, et ne cache pas

ses dettes envers le grand nombre de chercheuses et de militantes

féministes d’horizons divers qui nourrissent son répertoire théorique.

L’un des thèmes importants de sa pensée est cette idée que la

mutation est aussi une occasion à saisir, hors de toute nostalgie pour

un passé fantasmé ou une pureté qui n’a jamais existé. La stratégie à

adopter serait donc de se réapproprier ces technologies de gouvernement

pour les détourner, les altérer au profit de l’invention de nouvelles

relations au corps, notamment libérées des codes normatifs du genre et

de la sexualité, et plus largement « de nouvelles stratégies

d’émancipation cognitive et de résistance », de la mise en marche de

« nouvelles formes d’antagonisme » et de « coopérations planétaires » [7].

Dans une même optique, ces réappropriations des technologies peuvent

favoriser la production et la diffusion, par les minorités et

subalternes d’un savoir sur eux-mêmes, tel que ce pu être le cas, entre

autres exemples, avec le mouvement #MeToo.

De là, on peut imaginer que c’est précisément ce genre de

réappropriation critique que Preciado cherchait à exemplifier en

devenant, au côté d’autres corps non binaires, le protagoniste d’une

publicité de Gucci prenant la forme d’un court-métrage de 18 minutes. Il

y apparaît à la télévision – on appréciera l’habile mise en abyme –

pour diffuser des éléments de la théorie queer en bruit de fond dans le

salon (le même salon qui, étant désormais le centre privilégié de

production des corps et des subjectivités, se révèle du même coup en

tant que terrain privilégié de la lutte).

Quoi que l’on puisse penser de l’alternative posée par Preciado, entre « soumission et mutation [8] »,

le refus de la pureté dont il se réclame me semble assez porteur pour

qu’il soit nécessaire de nous y arrêter. La pureté, d’un point de vue

politique, est un mot galvaudé qui peut vouloir dire beaucoup de choses.

Le terme peut par exemple être employé (négativement) pour désigner un

attachement au passé ou à la « nature », ou encore le refus de

l’hybridité, de l’altération et de toute forme de transformations

perçues systématiquement comme des pertes. La pureté est alors plus ou

moins synonyme de conservatisme. Le mot pureté sert aussi souvent à

mettre en distance une certaine forme de moralisation de la politique

qui, hors de toute considération tactique ou stratégique, est tout

entière orientée vers la mauvaise conscience, la culpabilité, la honte

ou l’obsession d’être irréprochable en toutes circonstances, en tant que

marqueurs individuels de conscientisation ou de cohérence. La pureté

est alors synonyme de moralisme.

Dans ce dernier cas de figure, le danger est d’utiliser le prétexte

du refus de la pureté pour balayer, en renvoyant de côté de la morale –

c’est-à-dire en recodant moralement – des enjeux résolument politiques,

qui relèvent en fait de la stratégie, de la tactique ou de l’évaluation

des forces en présence, comme celui de l’alliance, par exemple.

Apprendre à départager entre nouer de bons ou de mauvais rapports, de

manière à défendre certaines manières de vivre plutôt que d’autres, ne

relève pas de la morale, mais d’une disposition éthique indispensable à

qui souhaite combattre ce qui propage la dévastation, l’exclusion, la

précarité et la mort, et espérer construire un monde commun habitable.

Donna Haraway, souvent citée par Precidao, se méfie elle aussi de

l’idéal de pureté, mais elle ne le fait jamais sans affirmer les

exigences de « respons(h)abilité [9] »

et de non-innocence. Impliquant de ne jamais détourner le regard, ces

exigences doivent selon Haraway informer les pratiques et « symbioses

politiques » par lesquelles nous nous lions à certains mondes plutôt qu’à d’autres.

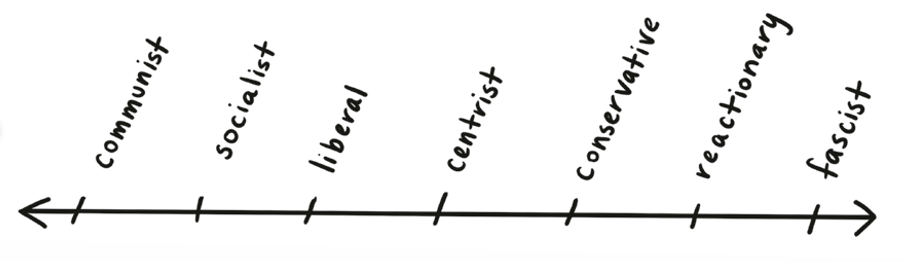

Et ce, que l’on adopte une conception belliqueuse de la politique

suivant un axe ami/ennemi, ou qu’on lui préfère des configurations plus

complexes rendant compte de la multiplicité des acteurs et des couches

d’histoires dans lesquels ils entrent en rapport.

Dans une analyse critique de la participation de Preciado à la publicité Gucci, traduit dans le 10e numéro de la revue Trou noir [10],

Miquel Martínez commence par quelques considérations, qu’il considère

élémentaires, concernant les processus de production délocalisée et les

relations d’asymétrie néocoloniales, les dégâts dévastateurs sur les

territoires et l’environnement, et l’exaltation du luxe mis en œuvre par

les géants commerciaux de la veine de Gucci. Sans nier la sincère

tentative de Preciado d’accroître la visibilité des corps trans et non

binaires, et des discours et pratiques subjectives dissidentes, on peut

douter avec lui de la portée qu’une telle intervention peut avoir alors

qu’elle s’enracine dans un « décor agencé pour la jouissance des

élites » qui a pour conditions matérielles l’appropriation,

l’exploitation et la destruction. Outre les ravages inhérents à son mode

de production, l’industrie du luxe est l’incarnation du culte de la

richesse et de la recherche débridée de distinction ; elle est vectrice

d’un cynisme satisfait et du désir de nager, au-dessus de la mêlée, dans

l’abondance et la magnificence privatisées : l’expression la plus

radicale de l’immunité politique des puissants. Dans un entretien qu’il

accorde aux Inrocks, Preciado affirme qu’il n’avait jamais eu

autant de liberté qu’en travaillant avec Gucci – alors qu’il a récemment

connu la censure au musée d’art contemporain de Barcelone –, qu’il ne

lui avait jamais été demandé de retoucher le texte qu’il avait proposé. [11]

Or que cette même industrie du luxe ait la capacité de s’entourer des

plus grands génies créateurs, qu’elle accorde à ses collaborateurs une

liberté créative sans limites est dans l’ordre des choses : c’est la

puissance qui lui est propre, le sens même de son activité. Au sein

d’une configuration politique marquée par le libéralisme, ce n’est que

lorsqu’ils craignent les représailles ou qu’ils sentent leur pouvoir

menacé que les médias et les institutions s’adonnent à la censure.

Il est entendu, tel que l’affirme Preciado, que les constructions

sociales et historiques de genre, de race et de sexualité, les pratiques

de filiation, les relations au corps et plus largement l’instauration

de hiérarchies entre les êtres opèrent et se reproduisent au moins en

partie via un ensemble de dispositifs de représentations, de discours et

de conventions parmi lesquels figurent la mode et les productions

culturelles, et que pour cette raison même le plan de la représentation

ne peut politiquement être déserté. Certes, « la production d’images est

un espace d’action politique [12] »,

de même que la production des mots et des discours. Or le poids, le

sens et la portée des mots et des images, de même que les affects dont

ils sont porteurs et leur puissance d’interpellation sont toujours liés à

leur contexte d’énonciation et de création, et non seulement à

l’ampleur de leur audience. Que les technologies de gouvernement et les

systèmes de représentation puissent être détournés ne saurait en aucun

cas signifier que, dans leur immatérialité apparente, ils existent dans

un univers séparé, que leur matérialité, leur histoire, les

infrastructures et les intérêts qui les soutiennent n’interfèrent pas

dans les processus de subjectivation qu’ils contribuent à mettre en

œuvre. Du reste, on ne s’empare pas de l’appareil publicitaire de Gucci

comme d’un réseau social qui, se disant démocratique, doit le rester au

moins assez pour éviter d’être remplacé par une application libre. Tous

les dispositifs ne sont pas équivalents, ils n’offrent pas tous les

mêmes marges de manœuvre, n’ont pas tous le même pouvoir de capture ni

le même impact sur l’équilibre des forces. Pour le dire autrement, ce

n’est pas parce que l’on intervient sur le plan de la représentation que

tous les antagonismes s’évanouissent par magie. Comme l’affirme Jason

Moore, les infrastructures du capital ne sont jamais neutres : elles

produisent sans cesse le monde propice à leur déploiement. Le

capitalisme n’est pas une idéologie, mais une écologie, une

« écologie-monde [13] »

qui a pour seul rempart à l’autodestruction un processus toujours plus

étendu et plus raffiné d’appropriation. C’est le sachant bien que

Preciado rappelait, dans un texte récent, que les technologies de

gouvernement ne sont jamais que des « dispositifs de communication », et

que, dans un élan de pureté radicale qu’il devait plus tard réprouver,

il nous enjoignait à nous désaliéner collectivement : « Éteignons nos

téléphones portables, déconnectons l’Internet. Faisons le grand

black-out face aux satellites qui nous observent et réfléchissons

ensemble à la révolution à venir. [14] »

Sans forcément aller jusqu’à de telles extrémités ni exiger de

nous-mêmes un tel degré de pureté, nous pourrions commencer plus

modestement par tenir quelque distance avec l’industrie du luxe qui,

dans l’écologie monde du capitalisme, n’a jamais eu d’autre mode

opératoire que l’arrogance des élites et, comme principale force

d’attraction, la production du désir d’être sujet, et non plus objet, de

cette arrogance. La féministe Maria Lugones, figure importante des

pensées décoloniales, définit la perception arrogante comme une

disposition qui permet de vampiriser l’autre sans s’identifier à lui, et

sans être affecté d’aucune manière par la relation asymétrique à

l’œuvre. Radicalement dépourvue d’amour, elle permet de ressortir intact

de l’abus de l’autre, « sans aucun sentiment de perte [15] ». Voilà

l’affect dont l’industrie du luxe est capable, voilà aussi pourquoi il

apparaît peu raisonnable de lui confier le devenir de la révolution de

l’amour, et de croire pouvoir surfer sur sa puissance pour contrer une

violence partriaco-coloniale qui est partie intégrante de son

métabolisme.

Que l’industrie du luxe suce les énergies minoritaires,

contre-culturelles et dissidentes pour nourrir son monde n’a

certainement rien de bien nouveau. Il reste toutefois plus surprenant de

voir des figures de penseurs révolutionnaires franchir le pas et, de

leur propre chef, décider de participer activement à l’opération de

capture. Comme l’affirme Donna Haraway, assumer de se lier à un monde

plutôt qu’à un autre ne suppose ni pureté, ni retrait hors du monde,

mais exige au contraire d’être animé par la conviction que les relations

comptent, que les alliances font la différence et prêtent à conséquence

lorsqu’il s’agit de cultiver – et de les défendre contre ce qui les

vampirise et les détruit –, les conditions de possibilité d’un monde

commun habitable, entre autre libéré des constructions de genre, de race

et de sexualité, où expérimenter de nouvelles relations au corps et

pratiques de filiation.

Élise

[1] Carla

Lonzi est une figure importante et radicale du féminisme italien des

années 1970. Elle est notamment l’une des fondatrices du collectif

Rivolta Femminile. Sur l’intervention de Claire Fontaine au défilé Dior,

voir la vidéo « Artist Claire Fontaine on the Dior Autumn-Winter

2020-2021 Set » disponible en ligne sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=B7JjJHUwqCE&feature=youtu.be

[3] Voir notamment : Roberto Esposito, Communauté, immunité, biopolitique. Repenser les termes de la politique, Traduit de l’italien par Bernard Chamayou. Amsterdam, coll. « Les Prairies ordinaires », 2010

[4] Paul B. Preciado, « Les leçons du virus », Op. Cit.

[6] Preciado

envisage le paradigme de la différence sexuelle non comme une simple

vision du monde mais comme une épistémologie politique historiquement

situable, qui produit le patriarcat hétéro-colonial en tant qu’ordre

politique. En parlant d’épistémologie, il se réfère à un « système

historique de représentations, à un ensemble de discours,

d’institutions, de conventions, de pratiques et d’accords culturels

(qu’il soient d’ordre symbolique, religieux, scientifiques, techniques,

commerciaux ou communicatifs) permettant à une société de décider ce qui

est vrai et de le distinguer de ce qui est faux. » (Paul B. Preciado, Je suis un monstre qui vous parle, Rapport pour une académie de psychanalystes, Paris, Grasset, 2020. p. 68).

[8] Paul B. Preciado, « Biosurveillance : sortir de la prison molle de nos intérieurs », Op. Cit.

[9] Donna Haraway, Op. Cit.

[11] Il

ajoute : « Quand j’ai été contacté par Gucci, en principe j’aurai dû

refuser, mais la question ne s’est pas posée comme ça. J’ai appris qu’il

s’agissait d’un film de Gus Van Sant, une référence incontournable du

“cinéma queer”, et que je n’aurais qu’à dire mon propre texte. Puis,

quand j’ai appris que la protagoniste allait être Silvia Calderoni, mes

questions se sont arrêtées là. C’est quelqu’un que j’adore, qui est une

artiste, une créatrice de théâtre, une actrice, metteuse en scène,

activiste, lesbienne très visible en Italie. » (Paul B. Preciado, « La

production d’images est un espace d’action politique », Les inrockuptibles, 7 décembre 2020, [en ligne]

https://www.lesinrocks.com/2020/12/07/style/style/paul-b-preciado-la-production-dimages-est-un-espace-daction-politique/)

[12] Paul B. Preciado, « La production d’images est un espace d’action politique », Op. Cit.

[13] Jason W. Moore, Le capitalisme dans la toile de la vie : écologie et accumulation du capital, traduit de l’anglais par Robert Ferro, Toulouse, Les éditions de l’Asymétrie, 2020.

[15] Maria

Lugones, « Attitude joueuse, voyage d’un « monde » à d’autres et

perception aimante », Les cahiers du CEDREF [En ligne], 18 | 2011, mis

en ligne le 01 janvier 2011, consulté le 24 octobre 2019. URL : http://journals.openedition.org/cedref/684