Eiland et Jennings terminent leur présentation biographique avec le renoncement explicite à une compréhension cohérente de sa pensée. A chacun son Benjamin ! « Des générations futures de lecteurs vont sans doute trouver leur propre Benjamin dans la rencontre avec ce « tout contradictoire et mouvant » que constitue l’œuvre de sa vie. » [2] Palmier qui se plonge beaucoup plus en détail dans le cheminement de la pensée de Benjamin, ne conclut pas très différemment au sortir de son exploration : « La lecture historique et critique tentée ici ne vise à aucune synthèse mais plutôt à une déconstruction systématique de ses écrits, à une mise à jour des tensions qui en constituent l’actualité. Il n’en demeure pas moins que la rencontre avec Benjamin est un évènement unique, qui s’adresse à un lecteur solitaire. » [3]

Dans le flot des interprétations et commentaires sur l’œuvre de Benjamin, il n’y a que quelques rares prises de positions signalant son importance toujours actuelle comme penseur révolutionnaire. Ce sont surtout des auteurs d’inspirations (plus ou moins) trotskistes. Dans un texte précédant [4], j’avais cité longuement Michael Löwy. On peut y ajouter Daniel Bensaïd et Enzo Traverso qui l’avaient précédé [5]. Ces deux auteurs ont évoqué une certaine affinité entre la pensée de Benjamin et Trotsky. Traverso, dans son article Walter Benjamin et Léon Trotsky, rappelle que Benjamin était un lecteur passionné de Trotsky. Comme lui, Benjamin était convaincu qu’en Union soviétique un procès de restauration avait commencé dès les années vingt. Comme lui, il avait une vision critique du front populaire en France et en Espagne, en l’assimilant à une stratégie antirévolutionnaire. Les deux condamnaient la confiance dans le progrès et dans l’inéluctabilité de la marche de l’humanité vers le socialisme, idées portées par la IIe Internationale qu’ils considéraient l’un et l’autre comme une dérive de la pensée révolutionnaire. Les deux constataient la négativité d’un progrès qui, selon les termes de Benjamin, engendrait la catastrophe et qui, selon les mots du Programme de transition de la IVe Internationale de Trotsky, était arrivé à un point de rupture où : « Les forces productive de l’humanité ont cessé de croître. » Avec comme conséquence : « … la civilisation humaine tout entière est menacée d’être emportée dans une catastrophe. » [6]

La différence entre Benjamin et Trotsky est saisie par Traverso plutôt en termes de complémentarité. Il cite Terry Eagleton qui avait écrit à propos des Thèses de Benjamin Sur le concept de l’histoire : « Les Thèses sont un superbe document révolutionnaire, mais elles évoquent la lutte de classe surtout en termes de conscience, d’images, de mémoire et d’expérience, en gardant un silence presque total sur le problème de ses formes politiques. Il conclut en affirmant que ce qui reste une image chez Benjamin devient une stratégie politique avec Trotsky. » Traverso ajoute : « Il me semble plus utile et correct de considérer Benjamin et Trotsky comme deux figures distinctes dans la constellation du marxisme. Les correspondances que nous avons essayé de dégager dans leurs écrits prouvent que le marxisme peut s’enrichir à la fois d’une critique romantique du progrès et d’une analyse scientifique et rationnelle du capitalisme (ainsi que des sociétés post-capitalistes), surtout lorsqu’elles s’unissent dans la perspective communiste du dépassement de la réalité présente. » [7]

Pourtant un effort supplémentaire est nécessaire pour rendre visible aussi bien la frappante similitude que la différence décisive entre les réflexions de Trotsky dans les dernières années de sa vie, tout juste avant son assassinat en 1940, et les Thèses testamentaires de Benjamin qui s’est suicidé la même année. Il y a un même sentiment de tournant d’époque chez les deux face à l’éclatement de la seconde guerre mondiale mais en tirant, chacun de son côté, d’autres conséquences. Trotski voit, à l’instar de Benjamin, le pacte germano-soviétique, qui avait permis à Hitler de commencer la guerre en attaquant la Pologne, comme une nouvelle preuve du « degré de décomposition de la bureaucratie soviétique et la profondeur de son mépris pour la classe ouvrière internationale... » Et même en croyant fermement que la révolution prolétarienne provoquée par la guerre « entrainera inévitablement le renversement de la bureaucratie en URSS et la résurrection de la démocratie soviétique, sur la base économique et culturelles infiniment plus hautes qu’en 1918 », il commence à envisager une autre possibilité : « Si l’on considère, au contraire, que la guerre actuelle provoquera non point la révolution mais la déchéance du prolétariat, il n’existe alors qu’une autre issue à l’alternative : la décomposition ultérieure du capitalisme monopoliste, sa fusion ultérieure avec l’État et la disparition de la démocratie, là où elle s’est maintenue, au profit d’un régime totalitaire. L’incapacité du prolétariat à prendre en mains la direction de la société pourrait effectivement dans ces conditions mener à l’émergence d’une nouvelle classe exploiteuse issue de la bureaucratie bonapartiste et fasciste. Ce serait, selon toute vraisemblance, un régime de décadence, qui signifierait le crépuscule de la civilisation. […] Si le prolétariat mondial apparaissait effectivement incapable de remplir la mission que le cours du développement place sur ses épaules, il ne resterait alors rien d’autre à faire que de reconnaître ouvertement que le programme socialiste, construit sur les contradictions internes de la société capitaliste, s’est avéré une pure utopie. Il faudrait alors, évidemment, élaborer un nouveau programme ‘minimum’ pour défendre les intérêts des esclaves de la société bureaucratique totalitaire. » [8]

Trotsky cherche à bannir cette vision effroyable, qui émerge chez lui comme un cauchemar irréaliste, en insistant sur l’acquis révolutionnaire de la propriété collective des moyens de production en URSS, qu’il voit comme un tremplin pour un nouvel assaut du prolétariat, au niveau mondial, à l’issue de la guerre.

Pour Benjamin ce même cauchemar était déjà une menace qu’il pressentait au cours des années vingt/trente ; cela devint une réalité manifeste avec le pacte germano-soviétique. S’il avait commencé son cheminement en ayant espoir en la « révolution bolchévique » sur la base d’un « communisme radical », il commence à préparer dans le cadre de ces travaux sur les Passages, non un nouveau programme « minimum », mais au contraire un élargissement et une radicalisation de la pensée révolutionnaire. En réponse à la défaite historique prévisible d’un certain « marxisme orthodoxe », il cherche à enrichir le matérialisme historique par un « matérialisme anthropologique » qui mise sur la mobilisation des « forces de l’ivresse ». Dans ses thèses Sur le concept de l’Histoire il constate que la lutte de classe selon Marx était « une compétition autour de ces choses brutes et matérielles à défaut desquelles les choses fines et élevées ne subsistent guère. » Mais, selon lui, il s’agit justement du contraire. Les choses « fines et élevées » enflamment la lutte de classes pour ces « choses brutes et matérielles ». Elles « s’affirment précisément au cœur de cette même compétition. Elles s’y mêlent sous forme de foi, de courage, de ruse, de persévérance et de décision. Et le rayonnement de ces forces, loin d’être absorbé par la lutte elle-même, se prolonge dans les profondeurs du passé humain. » [9]

La lutte de classe n’est donc à considérer que comme un certain aspect de l’effort millénaire de l’humanité pour sa reconstitution sur de nouvelles bases, ce qu’il appelait l’arrivée du « temps messianique ». Le recours à la terminologie et l’imagerie théologique doit accentuer aussi bien la radicalité de la rupture entre temps pré- et postrévolutionnaire, que celle entre la terminologie du marxisme traditionnel et une nouvelle conceptualisation de la pensée révolutionnaire.

Après la mort de Benjamin et Trotsky, leur cauchemar est devenu une réalité évidente. Même si à la fin de la deuxième guerre mondiale ce sont produits quelques mouvements à dimension révolutionnaire dans des pays ex-fascistes ou sous l’occupation fasciste –Italie, France, Yougoslavie, Grèce- il n’y a pas eu de révolution prolétarienne victorieuse. Le prolétariat s’est avéré « effectivement incapable de remplir la mission que le cours du développement [avait placée] sur ses épaules. » Malgré les mirages des « miracles » de reconstruction fordiste d’après-guerre, le capitalisme a pris depuis des décennies cette forme de « régime de décadence » qui signifie « le crépuscule de la civilisation » et la dégénérescence de l’URSS n’a pas conduit au renversement de sa caste dirigeante bureaucratique mais à la destruction complète des acquis révolutionnaires. Un programme socialiste qui misait sur les « contradictions internes de la société capitaliste » comme, par exemple, le Programme de transition de la IVe Internationale, était donc devenue de toute évidence illusoire.

Pourtant se sont multipliées à l’infinie, dans l’après-guerre, les reformulations programmatiques d’un réformisme ou « révolutionnarisme » dans la tradition de la IIe, IIIe et IVe Internationale teintes en couleurs rouge, rose, vert et même en nuance rouge-vert-brun dernièrement.

Très peu nombreux et marginaux étaient ceux qui ont tiré les conclusions nécessaires du changement d’époque. Quelques-uns seulement ont proclamé un « adieu au prolétariat » (André Gorz) avec des arguments fondés sur les analyses de la décomposition et captation des énergies révolutionnaires du prolétariat par la « domination réelle » du capital (Jacques Camatte), par une « mutation anthropologique » qui mettait hors-jeu la dialectique de la lutte des classes. Et plus rares encore ont été ceux qui visaient un renouvellement de l’orientation révolutionnaire en termes d’interruption des temps en lien, voire en affinité, avec la vision benjaminienne de l’avènement d’un « temps messianique » (Giorgio Cesarano, Furio Jesi)

Néanmoins, se sont produit de réels mouvements des « opprimés » - dans le langage de Benjamin, des « nouveaux esclaves de la société bureaucratique totalitaire »- selon le cauchemar dystopique de Trotsky, évoluant à tâtons dans le sens que Benjamin avait envisagé. Cette idée benjaminienne selon laquelle il fallait donner un coup d’arrêt à la course folle d’un « progrès » dévastateur, par une révolution radicale, hic et nunc , s’est faite jour dans les luttes, sous des formes variées et dans différentes régions du monde, depuis la première flambée s’étant produite autour de ’68 au niveau international. En France, apparaissait le magnifique mot d’ordre : « l’imagination au pouvoir », et un peu plus tard en Italie, dans les années soixante-dix, se déclinait la devise : « Autonomie ! » dans tous les sens. [10]

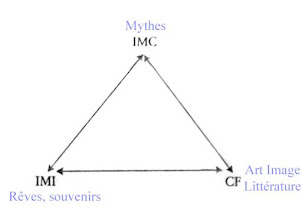

Les réflexions qui suivent appliquent le principe benjaminien selon lequel c’est l’actualité seule qui doit guider la référence aux évènements historiques et aux penseurs qui nous ont précédés. En appui sur cette posture on dressera un état des lieux sur les fronts de lutte que Benjamin avait identifié comme centraux pour une réorientation de l’action révolutionnaire, et nous en dessinerons leur actuelle constellation. En suivant ces pistes benjaminiennes on retracera les destinés de la libération des énergies vitales, créatrices, humaines confrontées face aux forces accumulées qui visent à les bloquer.

Adorno avait justifié le développement de sa théorie à distance de la pratique avec l’argument selon lequel la révolution avait manqué sa chance historique : « La philosophie qui parut jadis dépassée, se maintient en vie parce que le moment de sa réalisation fut manqué. » [11] Suivant Benjamin, nous pourrions dire que ce n’est pas l’idée de la réalisation de la philosophie qui a raté sa chance de transformer le monde à travers une pratique révolutionnaire, mais que c’est une tentative timorée qui a échoué, car réduite aux pures « choses brutes et matérielles », amputée de ce que sont leurs dimensions émotionnelles, sensuelles « fines », indispensables.

Benjamin avait assisté de près au renfermement de l’horizon de la révolution russe, l’étouffement de son enthousiasme et de l’élan artistique, en faveur de la stimulation de l’intérêt « brut et matériel », du « gain » recherché pendant la période dite de la Nouvelle Politique Économique (NEP) - le « Enrichissez-vous ! » repris du ministre de la monarchie de juillet, Guizot- puis de l’industrialisation. Il avait vu qu’en Allemagne la social-démocratie n’avait pas seulement massacré les révolutionnaires, mais aussi réduit les aspirations de ses adhérents à une participation aux fruits de la rationalisation taylorienne en marche. C’est sous l’impact de cette double faillite que le fascisme allemand a pu galvaniser les sentiments frustrés et refoulés des masses et les orienter vers le mirage idyllique d’une « communauté du peuple » germanique.

L’ERRANCE DE L’HUMANITÉ

Benjamin avait indiqué d’une façon catégorique que dans le cheminement de l’humanité à travers les millénaires « il n’est pas témoignage de culture qui ne soit pas en même temps un témoignage de barbarie. » [12] Il avait dû constater que finalement, au moment où il tirait ce bilan, en 1940, ce côté barbare de l’évolution de l’espèce humaine avait pris le dessus sur ses efforts culturels. Une situation à laquelle avaient contribué –comme il disait- y compris les forces politiques « en qui les adversaires du fascisme avaient mis leur espoir, » l’USSR et les PC. Il lança alors un dernier appel contre la fausse orientation de base de ces forces, « la foi aveugle dans le progrès » et plaida pour un changement radical de perspective révolutionnaire « qui nous ferait invincibles. » Les éléments pour une telle réorientation, il les avait rassemblés et examinés tout au long de sa vie : les forces créatrices de l’enfance et de la jeunesse, les voyances des poètes et artistes, des « illuminations profanes » qui font irruption dans le quotidien et des « images dialectiques » qui ressuscitent les luttes des « vaincus de l’histoire ». C’était tout un horizon d’idées et d’actes qu’il réunissait sous le concept de « matérialisme anthropologique ». Une réorientation de la lutte révolutionnaire aujourd’hui s’inspirant du positionnement benjaminien et s’interrogeant sur son actualité, doit commencer par un état de lieu de efforts théoriques et des mouvements réels ayant marqué les décennies écoulées depuis sa mort et ayant confirmé, renforcé ou modifié la piste générale de sa pensée.

La dialectique du procès d’évolution de l’humanité, entre effort d’émancipation d’une détermination par l’origine naturel de l’espèce et la construction d’une nouvelle « cage d’acier » (Max Weber), d’une seconde nature, ayant fini par produire des atrocités et des horreurs inimaginables, a été analysée, après sa mort, en détail. A commencer par les travaux des amis lui ayant survécus, surtout Horkheimer et Adorno avec leur grand œuvre La dialectique de la raison, où plus récemment les réflexions d’un Foucault. Mais si ces auteurs sont connus et reconnus mondialement il en est d’autres qui ont approfondi l’analyse de ce cheminement sous de multiples aspects, intégrant une grande diversité de travaux en sciences humaines et sociales, sans être autant présents dans les débats actuels.

Je pense en particulier aux écrits de Jacques Camatte. Il édite depuis les années soixante la revue Invariance et toute la richesse de sa réflexion est facilement accessible en ligne. Par contre, à l’exception des éditions La Tempête qui annoncent la prochaine publication d’un recueil de textes intitulés « Errance de l’humanité », J Camatte est peu publié. Les éditeurs de ce texte à venir annoncent en ces termes : « L’œuvre de Jacques Camatte est entourée d’une authentique conspiration du silence. Il faut dire qu’à la différence de tant d’autres théoriciens révolutionnaires, il n’a ni trahi, ni cédé, ni cherché reconnaissance publique. Issu d’un marxisme hétérodoxe, il a suivi imperturbablement son cheminement intransigeant, jusqu’à aujourd’hui. » [13]

Camatte avait déjà dans les années soixante-dix appelé « errance de l’humanité » le long chemin de l’espèce homo sapiens dans son effort de sortir d’un état naturel pour gagner une base d’existence séparée du reste de la nature. » Il avait avancé l’hypothèse, confirmée par les recherches paléontologique récentes, [14]que « …ce qui est déterminant pour le psychisme de l’espèce c’est la mise en évidence qu’elle fut affrontée à des risques d’extinction, particulièrement aux alentours de -120000 ans, moment d’une glaciation intense, et aurait survécu grâce à une migration dans le sud de l’Afrique dans une zone où persista un climat méditerranéen (site remarquable de Pinnacle Point). Il semblerait qu’une autre menace d’extinction s’imposa vers -70000 ans. Ces paléontologues revêtent une grande importance pour moi car ils tendent à confirmer mon hypothèse au sujet d’un risque d’extinction comme agent causal de la dynamique de séparation de l’espèce par rapport à la nature. Ce risque fondant l’empreinte de la menace, maintes fois réactivée. » [15] Le réflexe originaire de l’Homme dans sa lutte pour la survie face à une nature menaçante était alors d’utiliser les atouts cérébraux, gagnés à travers l’évolution biologique des différentes espèces hominidés, pour se rendre progressivement indépendant de la nature. Dans cette démarche les humains devaient compenser la faiblesse constitutive relative de leur espèce face à une nature hostile, en particulier des prédateurs animaux, par la dimension communautaire de l’essence de l’Homme, que Camatte appelle en se référant à Marx, en allemand son « Gemeinwesen ». Cette notion signifie chez Marx la particularité de l’Homme comme espèce (on pourrait traduire littéralement : « l’essence qu’ont les hommes en commun », aussi appelée par Marx « Gattungswesen » (« essence du genre (humain) »). Il y a « une présomption importante pour affirmer l’existence d’une puissante communauté tant concernant les humains que ceux-ci avec les êtres vivants avec qui ils partageaient un biotope et ce même en ce qui concerne les prédateurs dont ils devaient éviter le danger qu’ils constituaient. »

Un des facteurs constitutifs de cette dimension communautaire des premières formes de vie humaine réside dans le fait que l’être humain nécessite une longue période d’évolution de ses facultés physiques et cérébrales après la naissance. « La reproduction humaine comporte deux phases, l’utérogestation, une phase interne, et la haptogestation [appelée aussi extérogestation], une phase externe, dont la durée est très longue, du fait que certains phénomènes biologiques comme le développement de l’encéphale ne s’achève qu’après l’âge de quinze ans et même plus tard… » [ Durant ce long apprentissage] « intervient le phénomène culturel qui, d’une certaine façon, s’impose comme une modalité de réalisation de la haptogestation qui finit quand l’être humain est apte à effectuer les fonctions qui lui permettent la réalisation de son procès de vie et devient apte à son tour à se reproduire. »

C’est ce « phénomène culturel » qui est à la base de la phylogénèse de l’homo sapiens, c’est-à-dire de la constitution physio-psychique de l’espèce à travers son évolution, et de l’ontogénèse, le « développement de l’individu, tant mental que physique, depuis sa première forme embryonnaire jusqu’à l’état adulte. » [16] En principe, l’ontogénèse peut être considérée comme un raccourci de la phylogénèse de l’espèce. En tant que tel, l’individu qui porte aussi bien les traces millénaires de la constitution de l’espèce, son ADN, que celles de son éducation et sa formation psychique individuelles, subit dans son psychisme une forte détermination du contexte culturel. Pour Camatte « l’errance humaine », qui a orienté aussi bien le processus de la phylogénèse de l’espèce que l’ontogénèse des individus, s’est finalement produite dans un sens aberrant, maladif, voire les a conduits dans l’impasse.

Mais il y a une étape plus décisive que d’autres dans cette fausse route qu’a prise l’humanité dans son évolution. La bifurcation radicale a été la sédentarisation au Néolithique : « La domination d’un groupe humain sur un autre, la société de classes, ont leur origine dans la sédentarisation de l’homme. Nous vivons toujours avec les mythes engendrés lors de cette fixation… : ainsi les mythes du pays natal, de l’étranger, mythes qui bornent la vision du monde, qui mutilent. » [17] C’est seulement à partir de ce moment que commence vraiment un procès où « il n’est pas témoignage de culture qui ne soit pas en même temps un témoignage de barbarie, » comme disait Benjamin. Même si les paléontologues sont partagés à propos de l’existence d’une violence meurtrière intra-humaine à l’âge des chasseurs-cueilleurs, tous coïncident sur le fait que la sédentarisation était un seuil pour un déclenchement de la violence d’une ampleur inconnue jusqu’alors. La violence a servi aussi bien comme moyen d’instauration de la domination sous de nouvelles formes qu’ils s’agissent de régimes de castes, de classes, du patriarcat ou encore de la constitution des États, au moyen de guerres conçues pour la conquête et/ou la défense des territoires de ces États. A partir de ce virage le principe de la domination plus ou moins violente marquera les avancés de la civilisation avec le corrélat de « témoignages de barbarie » inconnus jusqu’alors. Cela ne concernera pas seulement les nouvelles formes de structuration des relations intra-humaines mais surtout aussi celles du rapport entre Homme et nature. L’enfance de l’humanité, l’âge des chasseurs-cueilleurs, était caractérisée par un rapport à la nature équilibré entre jouissance de ses richesses et reconnaissance respectueuse de sa force et de sa générosité. Une forme de pensée que les auteurs de La raison dialectique ont appelé une pensée « mimétique », d’imitation de la nature. On essaya de la « charmer » et de la rendre bienveillante. Désormais la pensée prend de plus en plus la forme d’une « raison instrumentale » (le calcul mathématique, l’abstraction, sciences…) pour maîtriser et encadrer les processus naturels, pour se servir d’eux sans limites. En parallèle, sont mis en forme « rationnelle » les comportements sociaux humains à travers des lois et des règles ; la vie intérieure des individus est régie par une autodiscipline intériorisée et une morale codifiée, ritualisée, favorisant le travail productif et la subordination. Cette dynamique du processus de civilisation, identifié dans ses grandes lignes par les penseurs de Francfort, a été confirmée et étudiée en détail par le courant d’anthropologie américaine, parfois nommé « anarchiste » (Marshall Sahlins, [18] James C.Scott [19], David Graeber [20]), en partie inspiré par l’ethnologue français Pierre Clastres. Ce dernier est aussi une référence pour Jacques Camatte. Mais le dernier ajoute une analyse de la sédentarisation pensée comme base de l’émergence du « Mode de Production Capitaliste », lequel conduira à l’errance de l’humanité dans une dynamique d’autodestruction comme phase finale de son parcours destructeur sur terre. De façon détaillée, il suit la « formation de la communauté abstraïsée, l’Etat » à différentes époques et dans différentes régions du globe, ainsi que l’émergence du « phénomène de la valeur » et de « l’asservissement des femmes » qui lui est concomitant. Il montre comment le Mode de Production Capitaliste industriel adopte d’abord une forme de « domination formelle » dans son expansion à l’échelle planétaire à partir de l’occident. C’est-à-dire qu’il transforme les anciens modes de production attachés à l’agriculture –féodaux, esclavagistes, tribaux etc. – en rapports capitalistes –salariaux, mercantiles-coloniaux, commerciaux- avec une utilisation de la force militaire et policière sans limites.

Au XXe siècle le Mode de Production Capitaliste commence à adopter la forme d’une « domination réelle » sur la société. Le capital constitue une « communauté matérielle » en transformant et réduisant les formes traditionnelles des sociétés précapitalistes -États, classes, individus- en entités « anthropomorphisées » du capital. L’énorme développement du capital fixe sous forme de l’automatisation des processus de production, voire de la préparation de celle-ci, ainsi que ceux de la distribution comme de l’organisation de la consommation, n’ont pas seulement marginalisé le capital vivant, le travail salarié, mais aussi transformé l’autodéfinition des individus en catégories anthropomorphisées du capital : « ressources humaines » et « auto-entrepreneurs », producteurs de la valeur, valorisant comme consommateurs heureux les résultats matériels voire dématérialisés du procès de reproduction du capital.

Le capitalisme à l’époque de sa domination réelle survit en tant que représentation de ce spectacle gigantesque, en détruisant et gaspillant toutes les ressources naturelles, mais aussi en vampirisant tout ce qui reste encore de naturel chez les hommes et les femmes. Il s’incarne dans les têtes et les corps des individus. L’anthropomorphisme du capital, la transformation réelle de l’Homme en entité du capital est la forme finale de la servitude volontaire. L’Etat n’a qu’à veiller sur la bonne marche de ce mécanisme infernal à l’aide de ses troupes policières et militaires, comme de ses lois répressives. [21]

Face à cette fin amorcée de l’espèce homo sapiens Jacques Camatte ne voit aucune chance de miser sur une résurgence des luttes dans la tradition révolutionnaire de celles du XIXe et XXe siècle. Aucun espoir dans l’émergence d’un nouveau sujet révolutionnaire, d’une recomposition de classe ou autre regroupement révolutionnaire. Il prend ses distances d’avec le marxisme, aussi bien sous sa forme réformiste que celle du « réformisme révolutionnaire », notion avec laquelle il désigne le léninisme ainsi que toutes les formes « gauchistes » qui l’ont critiqué. Selon lui, il faut abandonner le concept même de révolution. Tout ce qu’on peut et doit faire c’est « sortir de ce monde », contribuer à un procès d’« inversion » pour faire émerger une nouvelle espèce, l’homo Gemeinwesen. Cette espèce se caractérise par une réinsertion dans la nature terrestre et le cosmos, ainsi que par un nouveau rapport entre individu et communauté. « La gemeinwesen se présente …comme l’ensemble des individualités, la communauté qui résulte de leurs activités dans la nature et au sein du monde créé par l’espèce, en même temps qu’elle les englobe, leur donnant leur naturalité (indiquée par wesen [= essence]), leur substance en tant que généralité (indiquée par gemein [=commun], dans un devenir (wesen). » [22]

C’est une perspective qui nécessite, dans son entendement, des siècles pour se réaliser dans toute son envergure. « Sortir de ce monde », lui-même en a tiré la conséquence en s’installant en solitaire dans la nature, loin des urbanisations destructrices, et en contribuant à l’inversion du parcours de l’humanité qu’il préconise par un effort de réflexion et d’écriture rigoureuses.

En contraste avec ses analyses des mouvements autour de « 68 », en particulier en France et en Italie, il n’aborde guère les mouvements du XXIe siècle, ni au niveau international, ni même au niveau français avec notamment les Gilets Jaunes. [23] Par contre il a fortement apprécié l’exemple de Greta Thunberg. Il en parle dans une lettre du 25 avril 2019 publiée sur son site : « Ce que je vise c’est le rapport d’inversion possible. La manifestation de Greta signale qu’un possible est ‘apparu’ tout de suite étouffé. »

Nous pouvons donc constater que Jacques Camatte est avec sa perspective d’une inversion lente, très éloignées, du noyau de la pensée révolutionnaire de Benjamin qui insistait sur la nécessité d’un changement abrupte, d’une rupture soudaine des temps pour libérer les énergies qui susceptibles de créer cette nouvelle vie, tant désirée tout au long des siècles par les rêveurs, penseurs et artistes, comme par les hommes et les femmes révoltés en actes, les « vaincus de l’histoire ». Le coup d’arrêt d’urgence de la machine infernale s’imposait pour Benjamin ici et maintenant. Il ne pouvait qu’être instantané, sachant qu’« en réalité, il n’existe pas un seul instant qui ne porte en lui sa chance révolutionnaire –elle veut seulement être définie comme spécifique, comme chance d’une solution entièrement nouvelle pour une tâche entièrement nouvelle. » Pourtant, Benjamin n’est pas loin de la vision de « l’errance de l’humanité » de Camatte quand il ajoute : « La société sans classe n’est pas le but final du progrès dans l’histoire mais plutôt son interruption mille fois échouée, mais finalement accomplie. » Mais cette interruption, que Camatte envisage comme une inversion lente de réalisation du Gemeinwesen de l’homme –un autre nom pour la société sans classe- nécessite pour Benjamin « strictement » une action politique. Une action politique qui « peut être reconnue, pour destructive qu’elle soit, comme messianique. » [24]

Par contre, il y a une autre affinité entre ces deux penseurs –même si je n’ai trouvé aucune référence de Camatte à Benjamin. Dans le dernier texte de Camatte du 10 octobre 2020 sur le « Devenir en cours de l’émergence de homo Gemeinwesen il dit :

« Le devenir d’Homo Gemeinwesen implique une immense inversion qui prendra appui sur l’apport de tous les mouvements qui se sont opposés à l’errance de l’espèce et nécessitera une dynamique volontaire et consciente. […] Pour que la dynamique soit effectivement volontaire et consciente, il ne faut pas qu’elle soit lestée de données inconscientes ontosées-spéciosées, reliquats de l’errance millénaire, ce qui implique, tant au niveau de l’individu qu’au niveau de l’espèce, un revécu intense à même de désactiver les diverses empreintes qui se sont constituées au cours de cette errance. »

L’exemple qu’il donne d’un tel « revécu intense » ressemble étonnement à ce que Benjamin appelait une « illumination profane » à travers une « image dialectique », une image où « l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation. » [25] Camatte explique que le livre La Venus de Lespugue révélée de Nathalie Rouquerol, qui réussit à déchiffrer le mystère d’une statuette paléontologique, avait constitué une véritable « révélation » pour lui. Elle écrit : « Bien que créée par un esprit habité par une mentalité et des croyances inaccessibles pour nous, l’énigme de cette œuvre est déverrouillée, ou au moins en partie. Cette étude alliant observation technique, scientifique et intuition démontre une hypothèse plausible et argumentée, celle de la représentation du mouvement perpétuel de la vie, du devenir de la femme et de l’humanité, bâtie et étayée à partir des premières idées de nos devanciers. » [26] « [L’] artiste, grâce à l’harmonie et sensible et technique…invite à la toucher et la retourner, pour porter le regard sur toutes ses faces, encore et encore, parce que la transmission de la vie sera sans fin. L’auteur s’affirme donc comme croyant en un avenir lointain pour les siens et peut-être pour tous. […U]n être a mis en forme l’espérance et la permanence de la lignée humaine, pour son passé à lui, pour son présent, pour son futur…Grâce à son allégorie nous sommes reliés, nous sommes aussi les destinataires de son message. » [27] Pour Nathalie Rouquerol le message est clair : « Cette statuette démontre la permanence, la croyance en un génie humain, émergé de longue date ; elle nous signale que l’homme aurait une chance de se dépasser, s’il ne ruine pas lui-même toute espérance. Peut-être ferait-il mentir Jean-Baptiste Lamarck (…) auteur en 1817 d’une phrase prophétique : ‘L’homme est destiné à s’exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. » [28]

En même temps la Dame de Lespugue est « une ode venue du fond des âges, à cette moitié de l’humanité en certains lieux aujourd’hui si maltraitée. » [29]Nathalie Rouquerol cite Bataille qui « envisage l’hypothèse paradoxale, dans la difformité des formes de Lespugue, d’un sens érotique, une réponse au désir sexuel, glorification et ‘exaltation des richesses sensuelles évoquées par les formes féminines. Les hommes du Paléolithique purent apprécier des caractères qui pour nous sont contraires à l’élégance, des caractères qui soulignaient les fonctions génétiques ‘ et ce jusqu’à la lourdeur, mais Lespugue ‘exalte ces caractères au point d’en exprimer le charme avec un secret bonheur. Éclosion du sexe, de la sexualité dans ces replis de chairs grasses. » [30] Elle ajoute une citation du photographe Brassaï qui a pris une photo des étagères de l’atelier de Picasso où se trouvait un moulage de la statuette de Lespugue : « …pour Picasso, elle représentait la ‘quintessence des formes féminines, l’origine de tout, d’essence sexuelle, sorte de femme phallique, symbole de la modernité de ce début du XXe siècle’ ». [31] Alors peut-on dire que la petite dame a provoqué un véritable coup de foudre chez quelques esprits sensible, masculins et féminins, qui se sont rendu compte qu’il est impératif de renouer avec les premières intuitions du genre humain. La devise de Giorgio Cesarano, dont Camatte a publié les textes les plus importants (Apocalypse et Révolution et Manuel de survie), est à comprendre à la lettre : « L’origine de l’homme n’est pas derrière lui : elle lui fait face. » [32]

LA NAISSANCE DE L’ART

Bataille n’a pas seulement considéré la Dame de Lespugue comme une première ode à la femme, « une glorification et une exaltation des richesses sensuelles par les formes féminines », mais il a compris l’activité artistique du premier homo sapiens en général comme la véritable naissance de l’art. Dans son grand essai « Lascaux ou la naissance de l’art » de 1955, il analyse les grandes fresques de cette grotte comme preuve du passage de l’homo sapiens de l’étape « homo faber » à celle de l’« homo ludens ». [33] Pour lui la première phase de l’homo sapiens était caractérisée par l’utilisation de ses facultés cérébrales pour améliorer ses chances de survie par le travail, la fabrication des outils. C’était la phase qu’Engels avait traitée dans son livre sur « Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme. » L’ornement des cavernes montre un effort de dépassement de cette limitation de son activité transformatrice. Il s’agit de l’élargir pour atteindre un nouveau degré de la jouissance du monde. C’est à travers cette nouvelle activité artistique qu’il commence vraiment de réaliser en acte ce que le philosophe romantique allemand, Friedrich Wilhelm Schelling avait mis au point en disant : « A travers l’homme la nature ouvre ses yeux. » A Lascaux, « l’humanité juvénile, la première fois, mesura l’étendu de sa richesse, c’est-à-dire du pouvoir qu’elle avait d’atteindre l’inespéré, le merveilleux. » [34] Cette œuvre exprime « le désir d’être émerveillé qui est le propre de l’homme. » [35]

Cela veut dire qu’à côté de la peur de l’extinction, mise au centre par Camatte, existe un deuxième grand facteur de l’évolution humaine : le désir d’une augmentation de la jouissance du monde, mettant en jeu le potentiel de créativité ludique de l’Homme.

Au-delà de toute spéculation sur le sens magique ou rituel de ces peintures, pour Bataille, ce qui portait ses créateurs était un « sentiment de force et de grandeur …perceptible dans le mouvement qui anime les grands taureaux de la fresque de Lascaux. » Une vraie création du nouveau : « … dans la pénombre de la grotte, à la lueur fumeuse des lampes, il [le créateur] excédait ce qui avait existé jusqu’alors, en créant ce qui n’était pas l’instant d’avant. » [36]

Cet acte a, pour Bataille, une signification constitutive de ce que sera l’Homme à partir de ce moment. L’art aura « par rapport à l’activité utilitaire, la valeur d’une opposition : c’est une protestation contre un monde qui existait, mais sans lequel la protestation elle-même n’aurait pu prendre corps. Ce que l’art est tout d’abord, et ce qu’il demeure avant tout, est un jeu. Tandis que l’outillage est le principe du travail. Déterminer le sens de Lascaux, j’entends de l’époque dont Lascaux est l’aboutissement, c’est apercevoir le passage du monde du travail au monde du jeu, qui en même temps est le passage de l’homo faber à l’homo sapiens… » [37] , dans son essence véritable homo ludens.

Avec cette mise en perspective, Bataille modifie radicalement le jugement de Walter Benjamin, son ami et confident, [38] sur l’art préhistorique formulé dans son essai L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée. Là où Bataille verra une première transgression, un moment de fête « à la recherche d’un instant sacré, dépassant le temps profane, où les interdits assurent la possibilité de la vie » par le travail, Benjamin avait vu seulement un art soumis à des pratiques magiques, à fonction utilitaire, car renforçant la puissance de l’Homme pour dominer la nature. C’était pour lui l’horizon de la « première technique » correspondant à la première phase d’évolution de l’humanité.

Pour Benjamin c’était seulement la « seconde technique », mise à l’ordre du jour par la mécanisation avancée, qui avait une dimension de jeu. C’est cette « seconde technique », qui vise selon lui « à une harmonie de la nature et de l’humanité. » Et c’est dans cette perspective que « la fonction sociale décisive de l’art actuel consiste en l’initiation de l’humanité à ce jeu ‘harmonien’ ». [39] Cette nouvelle fonction est pour Benjamin surtout réalisée par le film, un nouvel art, capable de créer une « innervation de l’élément collectif », l’acquisition d’une nouvelle sensibilité collective, nécessaire pour l’accomplissement de la tâche historique en attente, la transformation du monde. Car à travers le film les hommes voient le monde sous un nouvel angle, l’angle de sa transformabilité : « Nos bistros et nos avenues de métropoles, nos bureaux et chambres meublées, nos gares et nos usines paraissaient devoir nous enfermer sans espoir d’y échapper jamais. Vint le film, qui fit sauter ce monde-prison par la dynamite des dixièmes de seconde, si bien que désormais, au milieu de ses ruines et débris au loin projetés, nous faisons insoucieusement d’aventureux voyages. » [40]

Nous savons aujourd’hui que, déformé par l’industrie culturelle, ce potentiel du film a été réduit à une survie marginale face à l’avalanche de « blockbusters » et leur prolongation ronronnante télévisée qui ne véhiculent que l’immuabilité du monde existant et- comme seule vision- un futur dystopique, apocalyptique.

Benjamin n’avait pas pu prendre connaissance de la découverte de Lascaux, mais il n’avait pas saisit non plus le fait que l’art préhistorique avait, déjà de son vivant, commencé à avoir un impact considérable sur les pionniers de l’art moderne –en peinture et sculpture- pour qui les premiers vestiges de cette origine de l’art avait été un déclic ouvrant sur une réorientation de l’art. Cette réorientation allait aussi, pour eux, dans le sens d’une initiation de l’humanité au jeu « harmonien » entre nature et humanité commencée depuis des dizaines de milliers d’années.

Bataille débuta son essai avec une référence à Picasso, qui disait à propos de Lascaux, « qu’on a jamais rien fait mieux depuis. » [41] Mais celui-ci n’est pas le seul de sa génération à avoir ce nouveau rapport à l’art préhistorique. Récemment Jean-Paul Jouary a montré d’une façon convaincante l’importance de l’art préhistorique pour l’émergence de l’art moderne, dans un très beau livre, L’art moderne face à l’art des cavernes. [42] Si Bataille disait que l’art préhistorique était déjà « une protestation contre un monde qui existait », Jouary met au centre de ses études le fait que dès le début du XXe siècle c’était également un sentiment de révolte, cette fois-ci très conscient, contre l’état du monde qui animait les artistes. Ils commençaient à se rendre compte que ce monde était sous l’emprise du mépris et de la violence, de l’ethnocentrisme, du racisme et du colonialisme autant de travers qui ont produit une esthétique visant à dominer d’autres civilisations, « avec des fausses certitudes et avec des barbaries dont la Première Guerre mondiale manifeste comme jamais la nocivité inhumaine. » Ces artistes arrivaient à la conclusion que « pour voir autre chose devant, il faut regarder loin derrière. En ce sens l’art paléolithique sera vécu comme un art présent [encore une fois cette idée d’un « revécu intense » DH]. Il faut ‘ouvrir les yeux’, selon l’expression courante, et nul était mieux placé que les peintres pour cela, pour réinventer un regard qui peu à peu soit plus largement partagé. » [43]

Nombre d’artistes avaient déjà, au début du XXe siècle, commencé à mettre en œuvre une « sortie du monde », celle-là même que Camatte considère comme nécessaire aujourd’hui. Ils donnèrent à leur créativité une nouvelle perspective en pratiquant un retour aux origines tout en étant animés par la volonté « de rompre avec toute tradition et d’inventer un nouveau point de départ pour l’art et pour la société. » [44]

Dans un livre précédant, Préhistoire de la beauté, Jouary présente Bataille comme le premier et d’une certaine manière l’unique philosophe, ayant exprimé non seulement sa fascination mais aussi celle d’autres artistes de son temps ; il écrit : « ‘Ce qui est sensible à Lascaux, ce qui nous touche, est ce qui bouge. Un sentiment fiévreux. (…) Ce mouvement de danse enivrée eut toujours la force d’élever l’art au-dessus des tâches subordonnées qu’il [l’homme] acceptait, que la religion ou la magie lui dictaient’. » « Étrangeté, continue Jouary, en sortant de la grotte d’Altamira, le peintre Nicolas de Staël décrira lui aussi, longuement, les bisons qui bougent… » [45] C’est dans « ce mouvement de danse enivrée » qu’entrent plus ou moins consciemment d’autres artistes : Picasso, mais aussi Klee, Miro ou Kandinsky, pour ne pas mentionner que les plus connus.

A partir de cet acte fondateur de la naissance de l’art, l’art « créa l’Homme » comme dit Jouary. L’art a continué à donner une ouverture à l’esprit humain ; à travers son activité artistique l’Homme a été à la recherche d’une sortie de l’enfermement d’un monde qui –faisant fausse route- ira finalement à sa perte catastrophique.

Mais l’art n’a pas été épargné de déformations et d’instrumentalisation par les forces de domination. Il a connu des temps de gloire et des périodes de déclin. Avec le néolithique on a assisté à un effondrement du grand art paléontologique. Si, depuis, l’art a survécu à travers les millénaires c’est au prix d’une soumission /adaptation aux pouvoirs en place, plus ou moins castrateurs. Ainsi nous vivons actuellement une période où l’art subit une altération particulièrement néfaste, sous l’impact d’une immense manœuvre de désorientation sournoise. Il est significatif que même Jouary, fin connaisseur et admirateur de l’art préhistorique comme de l’art moderne, avec sa grande sensibilité artistique et historique, ne semble pas voir la césure radicale entre les artistes modernes pour qui l’art préhistorique fut une vraie illumination, un choc éblouissant, inspirant des œuvres d’une « beauté convulsive » (Breton) et les contemporains pour qui la référence à l’art préhistorique n’est qu’une attitude opportuniste, un effet de mode. Dans son si beau dernier livre sur L’art moderne face à l’art des cavernes, Jouary n’hésite pas à représenter l’art contemporain avec des artefacts, en particulier ceux de Jeff Koons et Anish Kapoor, d’une laideur insupportable, une insulte à l’art préhistorique. Ces usurpateurs, loin des œuvres « hors et contre le monde comme il va » produites par les fondateurs de l’art moderne, offrent des gestes d’une soumission inconditionnelle à l’état du monde. Jeff Koons ose déformer l’adorable statuette féminine de Willendorf en une énième variante de son « style » kitsch, gonflé, rose-bonbon et surdimensionné. Kapoor transforme d’une façon aussi révoltante l’archétype d’une grotte préhistorique –témoignage de désir et d’appropriation jouissive du monde- en une installation d’un espace étouffant appelé d’une façon pseudo-critique « Léviathan ».

Ces deux « artistes » se trouvent en fait au cœur du moloch de l’industrie culturelle qui a réussi à incorporer l’activité artistique comme nouvelle branche commerciale, à haute rentabilité. La collusion entre l’entreprise Jeff Koons et le magnat de l’industrie de luxe et de la finance Louis Vuitton en est une patente illustration. Dans son essai Ce qui n’a pas de prix, Annie Le Brun a magistralement mis au point cette nouvelle constellation : « …il ne s’agit plus d’imposer une conception de la vie plus qu’une autre [comme par exemple avec le réalisme socialiste] mais essentiellement des processus ou des dispositifs en parfaite concordance avec ceux de la financiarisation du monde…La terreur du totalitarisme idéologique est ici remplacée par les séductions du totalitarisme marchand… » [46] « En fait…l’essentiel est que la mise en scène la plus sensationnaliste vienne servir de prétexte à la neutralisation de tout ce qui pourrait se développer en force de négation. » [47]

Il faut se rendre à l’évidence. De la même façon que le cinéma a été conquis et colonisé par le big business pour en faire une « machine à décerveler » à grands sous, l’activité artistique a été récupérée et déformée en une monstruosité tentaculaire qui contribue à refermer tout horizon, à étouffer toute aspiration de prendre le large, à marginaliser toute tentative d’échapper au contrôle. Dans les deux cas, même les esprits les plus clairvoyants ne sont pas immunisés et imperméables aux faux semblants et aux trompes l’œil –sans parler de la meute de laquais payés pour brouiller les pistes.

Mais, heureusement, on trouve toujours de films –même du cinéma mainstream- qui peuvent armer de révoltes par une réception inattendue. C’est le cas, par exemple des films comme V pour Vendetta et Joker, avec le recours à leurs masques au niveau international, ou l’usage du symbole des trois doigts levés par les birmans en référence à la série hunger games.

Et il continu à exister, plutôt à la marge du grand spectacle commercial, une créativité artistique authentique, aussi bien au cinéma comme au terrain des arts plastiques, à même de provoquer de réflexions et de nourrir de luttes collectives.

LA NAISSANCE DE L’ÉROTISME

L’art n’est pas la seule caractéristique de la naissance de l’homo ludens à l’aube de l’humanité. Il est inséparable d’une transformation de la sexualité en désir, en jouissance consciente, en érotisme. C’est encore une fois Bataille qui a mis au point cette configuration originelle. Quelques années après la publication de son essai sur la naissance de l’art, en 1961, il écrit Les larmes de l’Éros. Ce texte, qui précède d’un an son décès en 1962, a un caractère testamentaire. A la suite de son livre sur L’érotisme (1957), il considère l’« émotion extrême » de l’érotisme comme l’aspect principal de l’opposition entre l’homme et l’animal : « …l’Homme du Paléolithique supérieur, l’Homo sapiens nous est maintenant connu par des signes qui ne touchent pas seulement par une exceptionnelle beauté (ses peintures sont souvent merveilleuses). Ces signes nous atteignent encore du fait qu’ils apportent le témoignage multiplié de sa vie érotique. La naissance de cette émotion extrême, que nous désignons sous le nom d’érotisme, et qui oppose l’homme à l’animal, est certes un aspect essentiel de ce que les recherches préhistoriques apportent à la connaissance… » [48] En précisant quelques pages plus loin : « Bien entendu, c’est le travail qui dégagea l’homme de l’animalité initiale. C’est par le travail que l’animal devint humain. Le travail avant tout fut le fondement de la connaissance et de la raison. La fabrication des outils ou des armes fut le point de départ de ces premiers raisonnements qui humanisèrent l’animal que nous étions. L’homme, façonnant la matière, sut l’adapter à la fin qu’il lui assignait. Mais cette opération ne changea pas seulement la pierre, à laquelle les éclats qu’il en tirait donnaient la forme voulue. L’homme se changea lui-même : c’est évidemment le travail qui de lui fit l’être humain, l’animal raisonnable que nous sommes. Mais s’il est vrai que le travail est la clef de l’humanité, les hommes à partir du travail, s’éloignèrent entièrement, à la longue, de l’animalité. Ils s’éloignèrent en particulier sur le plan de la vie sexuelle…L’activité sexuelle des animaux est instinctive, le mâle cherche la femelle et la couvre, ne répond qu’à l’agitation instinctive. Mais les hommes, ayant accédé par le travail à la conscience de la fin poursuivie, se sont généralement éloignés de la pure réponse instinctive en discernant le sens que cette réponse avait pour eux. » Comme la connaissance du rapport entre coït et procréation était encore très vague : « La procréation n’était pas tout d’abord un but conscient. A l’origine, lorsque le moment de l’union sexuelle répondit humainement à la volonté consciente, la fin qu’elle donna fut le plaisir, ce fut l’intensité, la violence du plaisir. […] Effectivement, l’homme, que la conscience de la mort oppose à l’animal, s’en éloigne aussi dans la mesure où l’érotisme, chez lui, substitue un jeu volontaire, un calcul, celui du plaisir, à l’instinct aveugle des organes. » [49]

Aujourd’hui, une cinquantaine d’années après que Bataille ait écrit ces lignes, une préhistorienne prend « les belles méditations de G.Bataille » sur la sexualité dans la Préhistoire comme point de départ de son livre Femmes de la Préhistoire : « …sans doute faut-il très tôt établir une distinction entre ‘sexualité-désir’ et ‘sexualité-reproduction’. L’érotisme comme manifestation singulièrement humaine coexiste dans la sexualité avec la fonction reproductive, et peut même se substituer à elle. […] Autant dire que le désir et le plaisir érotique, dissociés de la fonction physiologique de procréation, sont des caractéristiques proprement humaines. » [50]

L’homo ludens est aussi un homo eroticus. C’est cela qui ressort des réflexions de Bataille : « …l’achèvement de l’homme, au sommet, cette nature humaine accomplie qui, d’abord nous éclairant, donna pour finir à celui que nous sommes une ivresse, une satisfaction qui n’est pas seulement résultat d’un travail utile.[…] A la fin, c’est n’est pas le travail, mais le jeu, qui décida lorsque l’œuvre d’art s’accomplit et que le travail devint en partie, dans d’authentiques chefs-d’œuvre, autres chose qu’une réponse au souci d’utilité… [La] beauté animale, fascinante, après des millénaires d’oubli, a toujours un sens premier : celui de la séduction et de la passion, celui du jeu émerveillé, du jeu qui retient le souffle, et sous-tend le désir du succès.[…] la séduction, la profonde séduction du jeu l’emportait sans doute dans l’atmosphère chargée des cavernes, et c’est en ce sens qu’il y a lieu d’interpréter l’association des figures animales de chasse et des figures humaines érotiques. Sans parler de l’homme mort du puits de Lascaux, beaucoup de ces figures, masculines, ont le sexe levé. Même une figure féminine exprime le désir avec évidence. Une image double enfin représente, dans l’abri sous roche de Laussel, l’union sexuelle ouverte. [...]Il y a peut-être un aspect paradisiaque de l’érotisme premier dont nous retrouvons, dans les cavernes, les traces naïves. » [51]

Bataille avait déjà souligné dans son texte sur la Dame de Lespugue la dimension érotique de l’œuvre. Claudine Cohen approfondit cette approche en analysant les statuettes trouvées dans différentes régions géographiques sous l’aspect d’« anamorphoses du sexe » féminin/masculin : « Ce que nous percevons de leur pensée symbolique semble introduire un certain trouble dans notre conception volontiers binaire de la différence des sexes. Au-delà d’une dualité, ces savants ‘jeux de forme’ semblent indiquer avec insistance remarquable l’enchevêtrement, voire l’unité irréductible des motifs masculins et féminins. […] Certes, la différence du masculin et du féminin est reconnue et représentée dans l’art et dans le monde paléolithique, mais était-elle pensée, vécue, de la même manière qu’elle l’est dans le nôtre ? Les multiples et troublantes analogies, renvois, résonances, de la figure masculine à celle de la femme, de la silhouette du corps féminin à celle du phallus tendraient à nous convaincre du contraire.[…] Nous pouvons soupçonner que ce qui les [les Paléolithiques] intéressait, ce n’est pas seulement la dualité , la différence, la disjonction, c’est aussi la complémentarité, la conjonction, la rencontre, l’union des deux sexes : non seulement celle qui se réalise dans l’acte sexuel (qui n’est guère représenté dans l’art paléolithique) mais aussi celle qui opère un apparentement profond par la pénétration d’une forme dans l’autre, d’un être dans l’autre.[…] Si tel est le cas, il convient sans doute d’aborder avec prudence la complexité des relations entre les sexes au Paléolithique, sur le fond de cette troublante énigme. » [52]

A côté des statuettes féminines, en partie « anamorphosées » d’une façon ambigüe, on connaît au Paléolithique « un assez grand nombre de phallus taillés dans l’ivoire, le bois de renne, ou la pierre, et généralement figurés avec réalisme.[…]Les objets oblongs, relativement nombreux, que les archéologues du XIXe ou du XXe siècle nommaient pudiquement ‘ bâtons de commandement ‘, ou ‘ redresseurs de sagaies ‘, souvent percés d’un orifice à leur base, peuvent être relus comme des bâtons phalliques. (Note : D’autres utilisations peuvent être envisagées, telles celle relatée par un compte rendu ethnographique du début du XXe siècle : objets phalliques utilisés comme jouets sexuels féminins, percés d’un trou à la base pour le passage d’une ceinture (L’Anthropologie, 1902). Si on admet, pour ces objets, d’autres usages qu’exclusivement masculins, on peut penser qu’ils ont été fabriqués et utilisés par des femmes pour leur propre usage.) » [53]

Quoi qu’il en soit, tout porte à croire que les relations entre hommes et femmes étaient plutôt harmonieuses, équilibrées, décontractées. Vu sous cet angle le débat ouvert par Bachhofen au XIXe siècle, et mené sur un mode très controversé jusqu’à nos jours quant à l’hypothèse d’un âge matriarcal qui aurait précédé nos sociétés patriarcales depuis le Néolithique, pose peut-être la question d’une mauvaise façon, en prenant pour point de départ, de façon anachronique, notre expérience d’une « guerre de sexes » millénaire. Ne peut-on envisager que nos ancêtres aient trouvé une forme de vie sociale stabilisée n’ayant pas besoin de la domination d’un sexe sur l’autre ?

De toute manière, les relations relativement équilibrées entre les sexes et l’érotisme du Paléolithique cède, au Néolithique –ou plus précisément dans l’entre deux du Mésolithique- le pas à une nouvelle dynamique : la sédentarisation basée sur l’agriculture et l’élevage. C’est dans cette période que commencent la violence « intraspécifique », la guerre, ainsi que la violence de genre. Sur cette vision, s’accordent aussi bien Bataille que Cohen. Le premier constate : « Avant la fin du Paléolithique supérieur, la guerre semble avoir été ignorée. C’est seulement de ce temps –ou des temps intermédiaires, que désigne le nom mésolithique- que datent les premiers témoignages de combats où des hommes s’entretuèrent. Une peinture rupestre du Levant espagnol figure un combat d’archers d’une extrême tension. Cette peinture, autant qu’il semble, date à peu près de 10000 ans avant nous. » Et : « …l’esclavage naquit de la guerre. L’esclavage joua dans le sens de la division de la société en classes opposées. » [54] Dans la même perspective Cohen dit : « C’est au Mésolithique, 10000 ans avant notre ère, que semble apparaître, avec la sédentarisation et l’invention de l’arc et des flèches de véritables meurtres collectifs. Les preuves de la violence humaines se multiplient au cours du Néolithique. Loin d’évoquer la période harmonieuse, le monde bienveillant et maternel que certains ont pu imaginer, de nombreux sites, comme ceux de Thalheim et Herxheim en Allemagne, ou d’Asparn-Schletz en Basse-Autriche, autour de 5000 avant notre ère, traduisent des ‘guerres’ entre populations, ou des violences internes à certaines entre elles. Des sépultures expéditives, véritables charniers, donnent la preuve de meurtres individuels, des massacres, de traitements barbares. Les femmes semblent en être affectées de manière répétée. » [55]

Du coup, le statut de l’homme par rapport à la femme change. Pendant qu’à la chasse l’homme et la femme participaient ensemble d’une façon ou d’une autre, la guerre créa un domaine d’action exclusif pour l’homme. C’est lui qui gagne en conséquent une nouvelle position sociale, hiérarchique dans les décisions collectives et d’autorité face aux femmes. Celles-ci devenaient des « objets d’échange » dans le mariage, valorisés comme instruments du travail domestique s’étendant avec l’agriculture. La stature physique même de l’homme et de la femme se différencie : « …l’accentuation du dimorphisme sexuel et la gracilité des femmes constatée dans certaines populations néolithiques jusque dans les sociétés actuelles n’aurait rien de naturel ni d’originel. […] Il s’accentuerait à certaines périodes du Néolithique, traduisant une forte domination masculine. » [56]

L’érotisme subit une profonde transformation dans ce nouveau contexte. Le regard sur la femme et son rôle social se divise en deux : la femme épouse - mère d’un côté et la hétaïre voire prostituée de l’autre :… « la prostitution ne fut d’abord qu’une forme complémentaire du mariage. En tant que passage, la transgression du mariage faisait entrer dans l’organisation de la vie régulière et la division du travail entre le mari et la femme était possible à partir de là. » La prostitution avait en tant que telle dans un premier temps une dimension sacrée : « Dans la prostitution, il y avait consécration de la prostituée à la transgression. En elle, l’aspect sacré, l’aspect interdit de l’activité sexuelle ne cessait pas d’apparaître : sa vie entière était vouée à la violation de l’interdit. Nous devons trouver la cohérence des faits et des mots désignant cette vocation : nous devons apercevoir sous ce jour l’institution archaïque de la prostitution sacrée. […] Les prostituées, en contact avec le sacré, en des lieux eux-mêmes consacrés, avaient un caractère sacré analogue à celui des prêtres. » [57]C’est seulement à la suite de la bipolarisation sociales des sociétés que se produisit une désacralisation de la prostitution : « La naissance de la basse prostitution est apparemment liée à celle des classes misérables qu’une condition malheureuse délivrait du souci d’observer scrupuleusement les interdits. » [58]Finalement c’est le christianisme qui renvoya définitivement la prostitution au bas étages de la société. Son ennemi principal fut l’aspect sacré de l’érotisme. « Ce fut pour elle [l’Église] la raison majeure de sévir. Elle brûla les sorcières et laissa vivre les basses prostituées. Mais elle affirma la déchéance de la prostitution, s’en servant pour souligner le caractère du péché. » [59]

Pourtant, malgré le cantonnement de la prostitution dans la déchéance, malgré la marchandisation du corps de la femme et la transformation de l’acte sexuel en travail, celle-ci garda une certaine aura érotique, une valorisation de la transgression de l’interdit et de la liberté de jouissance. Cela nous reconduit à Walter Benjamin. D’abord, concernant la préhistoire, il se situe assez clairement dans la lignée de Bachofen (1815-1887). Dans un article en français qui devait présenter l’œuvre de ce savant allemand en France, il souligne le fait que celui-ci avait inspiré toute une génération de penseurs communistes et libertaires, d’Engels à Élisée Reclus, qui fut élève de Bachofen, et à Paul Lafargue, le gendre de Marx. Benjamin cite Lafargue avec la conclusion de l’essai de celui-ci sur le matriarcat : « Nous voyons que la famille paternelle est une institution relativement récente ; son entrée dans le monde est caractérisée par des discordes, des crimes et de viles niaiseries. » [60]Tous ces penseurs cités suivaient plus ou moins l’idée de Bachofen d’une certaine complémentarité entre matriarcat et communisme dans la préhistoire. Un état d’esprit qui continua d’exister souterrainement encore pour eux jusqu’à la première Antiquité sous forme du culte de Dionysos « que Bachofen considérait, selon Benjamin, « comme principe féminin » quand il disait : « La religion dionysienne est la confession de la démocratie parce que la nature sensuelle à laquelle elle s’adresse est le patrimoine de tous les hommes » et « ne reconnaît aucune des différences qu’établit l’ordre civique ou la précellence spirituelle ». [61]

Du reste, quand Benjamin aborde dans ces écrits l’érotisme, c’est la figure de la putain qui revient régulièrement. Dans l’évocation de son enfance à Berlin, c’est elle qui apparaît dans toute sa fascination. Dans un texte de 1914 –Benjamin a 22 ans- à l’occasion d’une soirée de débat entre étudiants sur « l’éducation érotique » il lance un plaidoyer pour que les étudiants « osent regarder l’érotisme de la putain, qui leur est proche, d’une façon spirituelle. » [62]

Il rend un grand hommage aux putains dans son premier livre, « Sens unique » (1928). Non sans une certaine causticité il y avance l’idée que les livres et les putains ont beaucoup en commun. Sachant avec quel amour et quelle tendresse Benjamin a toujours traité les livres, on doit comprendre cette rencontre surprenante comme un éloge. Voici quelques extraits : « I. On peut prendre au lit livres et putains. II. Livres et putains croisent le temps. Ils maîtrisent la nuit comme le jour, et le jour comme la nuit. […] V. Livres et putains – ils ont chacun leur genre d’hommes, qui vivent d’eux, et les tourmentent. Pour les livres, le critique. […] IX. Livres et putains aiment à tourner le dos lorsqu’ils s’exposent. X. Livres et putains rajeunissent beaucoup. » [63]

Quelques années après, l’estime et la défense de la putain ressortent clairement et de façon bien argumentée dans son article (1931) consacré à l’acerbe critique de société Karl Kraus. Il y aborde la question de l’esprit et l’érotisme. Le point de départ de sa réflexion est la critique implacable qu’adresse K Kraus au journalisme, une critique similaire à celle que Benjamin avait déjà saluée chez Baudelaire : « Seul Baudelaire a haï autant que Kraus à la fois l’esprit saturé de bon sens et le compromis que les intellectuels ont conclu avec lui pour vivre du journalisme. Le journalisme est trahison de la littérature, de l’esprit, du démon. Sa véritable substance est le bavardage, et chaque supplément littéraire pose à nouveau frais la question insoluble du rapport de force entre bêtise et méchanceté qu’elle exprime. » Alors dans le contexte social donné, ceux qui expriment leur fidélité à l’esprit libre et sincère, comme celles qui mettent en jeu leur corps nu ont une certaine affinité : « C’est au fond la parfaite correspondance entre ces formes d’existence : la vie sous le signe du pur esprit ou de la sexualité pure et simple, qui fonde la solidarité entre l’écrivain et la putain, dont l’existence de Baudelaire est une fois de plus la preuve la plus incontestable. » Benjamin cite donc Karl Kraus tout aussi catégorique : « La misère peut faire de tout homme un journaliste, mais pas de toute femme une prostituée. » Néanmoins, les femmes, qui ne vendent pas leur esprit, comme le font les journalistes, mais leur corps, ne méritent pas non plus de mépris : « La prostitution méprisable ? / Les putains pires que les voleurs ? / Apprenez : si l’amour réclame un salaire, / Le salaire donne aussi de l’amour ! » [64] Bref, le positionnement des deux, Kraus comme de Benjamin, n’est pas loin d’un slogan actuel, brandi récemment lors d’une manifestation des LGTB+ à Lyon : « Putain est un métier, pas une insulte ! »

Dans un autre grand essai programmatique, sur le collectionneur et éditeur de l’art et des caricatures érotiques, Eduard Fuchs (1870-1940), Benjamin, critique fermement le « moralisme bourgeois » de celui-ci. Fuchs, social-démocrate, avait écrit : « Sont légitimes…toutes les formes de comportement sensuel qui révèlent le caractère créateur de cette grande loi vitale. En revanche, sont condamnables les formes qui ravalent cette pulsion suprême au rang de simple moyen de jouissance. » Fuchs, en plus, ajouta une note sur les mœurs du Directoire : « Dans toutes les vitrines on voyait, ouvert, l’horrible livre du marquis de Sade avec des eaux-fortes à la fois infâmes et de mauvaise qualité. » Pour Benjamin c’est clair : « De toute évidence, la signature d’un tel moralisme est bourgeoise. Fuchs n’a jamais marqué de véritable méfiance à l’égard de la proscription bourgeoise de tout plaisir purement sexuel et des voies plus ou moins imaginatives pour le susciter. » [65] Fuchs était incapable selon Benjamin de prendre en compte les conséquences graves du « tabou qui frappe des domaines plus ou moins étendus du plaisir sexuel. […] Les refoulements ainsi générés au sein des masses font surgir des complexes masochistes et sadiques auxquels les puissants fournissent les objets qui paraissent les plus appropriés à leur politique. » Malgré cela, Fuchs « se rattrape », selon Benjamin, par un « brillant plaidoyer en faveur de l’orgie. Selon Fuchs, ‘le plaisir orgiastique […] est l’une des tendances les plus précieuses de la culture […]. Il faut avoir conscience du fait que l’orgie fait partie […] de ce qui nous distingue de l’animal. A la différence de l’être humain, l’animal ignore l’orgie […]. L’animal se détourne de la nourriture la plus succulente et de la source la plus cristalline dès lors que sa faim et sa soif sont apaisées, et sa pulsion sexuelle se limite le plus souvent à de courtes périodes bien déterminées de l’année. Il en va tout autrement de l’homme et notamment du créateur. Celui-ci ignore totalement le ‘ça suffit’ ». [66] En effet, Fuchs exprime ici un regard sur la différence entre l’animal et l’Homme que nous avons déjà croisé chez Bataille et Cohen.

Il peut être surprenant, malgré l’affinité que Benjamin avait exprimé avec les surréalistes, qu’il n’ait pas manifesté d’attention particulière aux recherches et expérimentations artistiques que menaient ceux-ci sur le terrain de l’amour et de l’érotisme dans les années vingt/trente, que l’on retrouve pour la première fois sous forme de dialogues entre les membres du groupe en 1928. [67] L’amour et l’érotisme sont restés d’ailleurs au centre des préoccupations de la mouvance surréaliste dans l’après-guerre comme l’illustrent le grand livre de Benjamin Péret d’ « Anthologie de l’amour sublime » introduit par un essai programmatique, Au noyau de la comète (1956) et l’exposition surréaliste internationale Éros en 1959.

En cette période où l’on s’approche des années « ’68 » et du bouleversement des mœurs que l’on a rétrospectivement nommé « révolution sexuelle », mais derrière laquelle se cache une réalité bien plus triste. Comme ce fût le cas avec l’ensemble de « l’esprit de ‘68 », un nouvel espace conquis et voué à la jouissance des corps et des esprits, fut pris en main par l’industrie culturelle, avec son flot d’images et de suggestions à la consommation, se saisissant de la question des rapports intimes entre personnes pour leurs donner des formes stéréotypées et commercialisées. Marcuse avait appelé cette nouvelle gestion du désir une « désublimation répressive ». Loin de donner libre cours à l’épanouissement des sens et de l’imagination, ceux-ci furent réglementés par une mise en forme étouffante : d’un côté la commercialisation sans frein du voyeurisme et de l’exhibitionnisme, de l’autre association de la sexualité à une violence à caractère dissuasive, punitive, dont le film Basic instinct est l’exemple paradigmatique. Ces paradoxes hypocrites se retrouvent en d’infinies déclinaisons : accès libre au porno trash à partir du plus jeune âge d’un côté et pruderie hypocrite de l’autre, avec par exemple la censure du tableau L’origine du monde sur facebook ou encore une « éducation sexuelle » scolaire, qui se limite à la biologie (n’oublions pas qu’il a fallut attendre 2019 pour qu’apparaisse l’existence du clitoris dans les manuels scolaires) ! On célèbre la figure du call girl mais on prend de mesures abolitionnistes contre la « basse prostitution » etc.

Comme on l’a constaté déjà à propos du film, des arts plastiques et de l’érotisme, toutes les portes d’une libération de l’imaginaire et de l’épanouissement des sens se sont refermées, et ont été encombrées, bouchées par une production en masse de la laideur, de déchets et de détritus. Depuis les années soixante-dix nous n’avons plus vu d’hommages aux sens et à l’Éros comme l’évoquaient « L’empire de sens » de Nagisa Oshima ou « La bête » de Walerian Borowczyk !

LE FRONT ESTHÉTIQUE

Quatre-vingts ans après la mort de Walter Benjamin, le bilan du « progrès » qu’il avait tiré s’est confirmé d’une façon alarmante au vue du monde entier. Dévastation d’un côté et mise sous contrôle neutralisante du potentiel des forces vives de l’humanité à tirer le frein d’urgence de l’autre ont connu des avancées toujours plus effroyables. Rien ne semble pouvoir stopper les forces de la mort, les massacres et génocides, les désertifications extérieures et intérieures de l’Homme. Les « forces de l’ivresse », l’éros, la poésie, l’imagination, que Benjamin avait cherché à identifier et à mettre en jeu pour la révolution, ne se font jour que par fulgurances : dans l’émeute et la chaleur des communautés en lutte, dans la rencontre inattendue qu’on voudrait faire durer toute une vie, dans l’éclat d’une trouvaille de ce que la nature recèle de merveilleux ou de ce qu’une œuvre d’art possède et que l’on a pu repérer sous les décombres produits par les industries lourdes ou soft, culturelles. C’est pour sauver la possibilité de tels moments, leur donner une chance de s’enraciner dans le temps, que malgré tout des milliers et des millions d’hommes et de femmes tiennent toujours le coup, résistent aux pires expériences de répression.

Nous en savons aujourd’hui plus que Benjamin sur la fin de « l’errance de l’humanité », la forme apocalyptique du terminus d’un parcours désastreux. Et nous voyons plus clair à propos de son commencement. C’est au Néolithique que se produit la rupture décisive d’une continuité de l’Homme avec la nature et qui l’a conduit dans l’impasse. Nous savons aussi aujourd’hui, après la découverte de l’art préhistorique et des recherches anthropologiques et ethnographiques approfondis, qu’il y avait une vie humaine harmonieuse avant la bifurcation fatale du Néolithique. Certes, cette expérience de la vie d’avant a survécu, sous certaines formes précaires, dans des enclaves éparpillées du monde, malgré tous les ravages colonialistes. Mais cette expérience d’une vie antérieure a aussi survécu dans les profondeurs d’un souvenir mythologique dont témoignent encore contes et légendes. C’est sans doute d’une partie enfouie de l’inconscient collectif dont se sont nourries aussi bien l’activité artistique que la pensée philosophique tout au long des millénaires ; il en est de même des tentatives, qui, à différentes reprises, ont chercher à instaurer sur terre un nouvel ordre des relations intra-humaines ou entre les humains et la nature.

La phylogénèse de l’humanité, la formation préhistorique de l’espèce humaine, n’a pas commencé avec le néolithique ; l’ontogénèse, le raccourci de cette formation qui se reproduit dans l’évolution de chaque individu, contient toujours l’empreinte de cette formation lointaine. Sous cet angle les 15000 ans (environ) du parcours de l’humanité depuis le Néolithique sont une période relativement courte en comparaison avec les environ 50000 ans d’évolution d’homo sapiens. Les désastres dans lesquels s’est enfoncée la planète ne sont ni le produit d’un âge qu’on pourrait appeler l’anthropocène, car associés à l’activité de notre espèce humaine en général, ni le capitalocène, associés à la seule dérive du capitalisme mercantile et industriel. C’est une certaine bifurcation de l’évolution de notre espèce au Néolithique qui a généré la dynamique d’un développement économique et culturel accéléré, mais a été marqué aussi indissociablement par une destructivité barbare qui a conduit finalement à l’implosion actuelle du modèle de « civilisation » victorieux de ce développement porté par le capitalisme occidental. Mais l’homo /anthropos n’a pas encore dit son dernier mot. Une nouvelle bifurcation est encore possible. Sous la forme de l’arrivée d’un « temps messianique », ou de l’émergence d’un homo Gemeinwesen ? A voir !

Nous connaissons aujourd’hui mieux le commencement et la fin de l’ « errance de l’humanité » dont Benjamin avait démasqué la barbarie cachée sous le nom du « progrès ». Aussi, nous devons inclure dans notre questionnement initial, portant sur les conditions de redéfinition des perspectives révolutionnaires à partir de ses Thèses sur le concept de l’histoire, l’horizon ouvert par ces connaissances nouvelles. Nous avons vu qu’un programme misant sur les « contradictions internes de la société capitaliste » dans la tradition d’un marxisme de la IIe, IIIe ou IVe Internationale, même sous la forme d’un réformisme ou d’un révolutionnarisme vert, ne correspondait plus à l’état actuel des structures crées par la modernité. Toutes ses institutions économiques, politiques ou culturelles, classes sociales, États, sciences, techniques, arts…subissent un processus de décomposition, de transformation en forces destructives ou tournent à vide. Les émeutes et mouvements insurrectionnels à travers le monde -étouffés ou ralentis dernièrement par une répression brutale, dont la Syrie est l’exemple horrifiant extrême, et/ou l’instrumentalisation d’un virus ravageur, symptôme de l’agonie d’un système condamné à mort- expriment l’autodéfense des populations en lutte pour la vie. Même là où ces mouvements sont encore attachés aux formules d’un temps révolu –démocratie, constituante, élections libres-, leurs formes d’action et mot d’ordre vont bien au-delà. Il y a une nouvelle créativité, dans la rue et sur les terrains de combat ; elle exprime l’aspiration à une nouvelle vie digne, en harmonie entre hommes et femmes et en symbiose avec une nature respectée et soignée.

Contre la laideur d’un monde soumis à l’exploitation, à la défiguration et à la pollution, contre toutes les agressions architecturales, visuelles et acoustiques, naît un désir du beau. « Bread and roses » réclamait déjà en 1912 des travailleuses et travailleurs immigrants rattachés aux IWW (Industrial Workers of the World) pendant une grève du textile à Lawrence (Massachusetts). [68] Des « produits de haute nécessité », revendiquait un Manifeste de février 2009 lors d’un mouvement d’envergure aux Antilles : « Par cette idée de ‘haute nécessité, nous appelons à prendre conscience du poétique déjà en œuvre dans un mouvement qui, au-delà du pouvoir d’achat, relève d’une exigence réelle, d’un appel très profond au plus noble de la vie…On ne peut vaincre ni dépasser le prosaïque en demeurant dans la caverne du prosaïque, il faut ouvrir en poétique, en décroissance et en sobriété. Rien de ces institutions si arrogantes et puissantes aujourd’hui (banques, firmes transnationales, grandes surfaces, entrepreneurs de santé, téléphonie mobile…) ne sauraient ni ne pourraient y résister. » [69]

Fouillant l’abîme de notre temps Stéphane Zagdanski a mis au point le lien entre l’extermination des humains, de la beauté et de la nature. Nous sommes arrivés aux antipodes du rêve de Fourier du « jeu harmonien » entre technique, nature et humanité, évoqué et partagé par Benjamin encore au XXe siècle. Après Auschwitz il s’est complètement dissipé : « Technique et génocide font bon ménage. Des machines IBM comptabilisaient les déportés à Auschwitz. Qui avait la naïveté de penser que le XXIe siècle serait moins génocidaire que le XXe ? Les deux procèdent de la même cause : la haine de la beauté. Dans un univers où toute vraie beauté a été irrémédiablement polluée par la laideur, il ne restait plus aux souilleurs qu’à s’en prendre à l’unique et véritable source de toute beauté : la nature. C’est désormais elle qu’ils sont en train, sciemment, de mettre à mort. » [70]

Dans la nouvelle perspective révolutionnaire pour sauver le monde le front esthétique est devenu central. Il s’agit de se rendre compte que dans « l’abandon pur et simple au merveilleux, en cet abandon [réside] la seule source de communication éternelle entre les hommes. » [71] C’est cette source qui constituera la base de « l’objectif triple et indivisible : transformer le monde, changez la vie, refaire de toutes pièces l’entendement humain. » (André Breton) [72]

L’ennemi de cet entendement est bien sûr un système économique et social aux abois, mais en particulier une industrie culturelle aux mille tentacules qui transforme tout ce qu’elle touche, cinéma et musique, danse et arts contemporains… en déchets merdiques, en ambiance étouffante, dans une « résilience » politiquement masochiste. Alors, contre la destruction massive de la sensibilité par le rouleau compresseur de la laideur, il faut se réapproprier la jouissance des sens. Bien sûr, ce n’est pas une nouveauté pour un site comme lundimatin qui s’est installé au front esthétique depuis des années d’une façon solide et durable. [73] Encore y-a-t-il d’autres exemples qui vont dans ce sens, comme la ZAD de Notre Dame de Lande -où masques et chants, fêtes et jeux, architecture ingénieuse (un phare en plein bocage) et un Laboratoire d’Imagination Insurrectionnelle ont constitué une dimension spécifique du combat- et maintes autres. Dernièrement c’est une revue comme L’Ouroboros [74] qui s’est lancé sur ce front. Toutes ces initiatives se situent à l’opposé d’une instrumentalisation de l’art à des fins commerciales et politiques à l’exemple de la poésie de circonstance mise en scène à l’occasion de l’inauguration de Joe Biden [75]. Face à cette glu mielleuse s’affine une nouvelle sensibilité pour un « luxe communal », expression de la rage et de la joie d’une révolte des sens, noyau incandescent de la lutte pour la vie face à l’omniprésence des forces de la mort.

8-4-2021

Dietrich Hoss