« Qu’est-ce que le regard d’une star de cinéma ? N’est-ce pas la reproduction photographique vivante d’une promesse d’amour, de tendresse ou de commerce charnel, le vaste regard commercial du désir partagé ? Villiers ressentait cela si fortement que l’on peut trouver dans L’Eve future tous les éléments nécessaires à l’analyse de la star comme machine [1]. »

Depuis au moins L’Eve future, la femme-machine, usinée et recomposée pour faciliter sa mise à disposition, constitue le point de départ d’un posthumanisme critique (Haraway, Hayles, Braidotti). Si l’articulation de la pensée féministe radicale et de la critique matérialiste de la production capitaliste révèle en effet le progressif entrecroisement des logiques d’industrialisation et des rapports sociaux de sexe, l’analyse des médias – y compris artistiques – du capitalisme révèle la profondeur de ses ramifications idéologiques [2]. Du récit posthumaniste à la manufacture automatisée du star system et de l’industrie du divertissement dans son ensemble, voire de l’affect humain lui-même, il semblerait en effet n’y aurait qu’un pas.

Cette grille d’analyse matérialiste servira ainsi de support à l’étude des dispositifs fictionnels et médiatiques de trois films qui marquent chacun un tournant historique dans les relations entre machinerie industrielle et masculinisme : l’avènement de la mass-médiatisation de la star dans L’Inhumaine (1924) de Marcel L’Herbier ; la totale simulation de la donnée corporelle par l’industrie dans S1m0ne (2002) d’Andrew Niccol ; la conversion du divertissement depuis la représentation figurative vers la substance psychoactive dans Le Congrès (2013) d’Ari Folman.

Les trois moments de ce processus permettront de dessiner – dans le domaine de la fiction et non plus seulement dans celui des politiques publiques et des stratégies industrielles – ce que Silvia Federici, dans son analyse de la socialisation du travail sexuel dans les maisons closes, a nommé la « taylorisation du coït », c’est-à-dire la mise à disposition capitaliste de la jouissance (et donc, dans une société patriarcale hétérosexuelle : de la jouissance masculine) à des fins d’optimisation productive [3].

L’Inhumaine, 1924, Marcel L’Herbier

Suscitant l’émoi de toute la bonne société parisienne, la célèbre cantatrice Claire Lescot (Georgette Leblanc) menace de quitter la scène pour voyager de par le monde. Ennuyée des hommes, dont elle réunit de tous les types lors d’un somptueux dîner, rien ne la ferait rester à Paris, si ce n’est ce « quelque chose » que seul saurait lui promettre un amant digne d’elle. L’inventeur Einar Norsen (Jaque Catelain), jeune et timide premier, consterné de n’avoir pu faire mieux que ses plus fortunés rivaux (parmi lesquels un magnat du divertissement ou encore un maharadjah indien), machine à la sortie du dîner une supercherie fatale pour émouvoir la cantatrice. Précipitant sa voiture filant à toute vapeur du haut d’une corniche, il laisse croire à un suicide.

C’est ainsi à l’issue du premier tiers du film que Claire reçoit le titre infamant (que lui donnait déjà dans son cercle privé ses « amis », qu’on devine être des prétendants déçus par sa froideur à leur égard) d’ « inhumaine », de femme « sans entrailles » et sans pitié pour ce jeune amant dont la répudiation aurait sonné le glas, comme veut le croire le public peu subtilement dirigé par une presse à scandale volontiers misogyne. Bien entendu, la suite montre que cette appellation n’est que l’annonce de la déshumanisation formelle qui constitue l’argument du film et suscite la majorité de l’intérêt des critiques [4], à savoir sa dématérialisation par le biais d’un dispositif radiophonique (couplé à un appareillage rétro-télévisuel permettant à la chanteuse de visualiser son public international) que lui offrira Einar revenu d’entre les morts. Plus encore, cette surrection médiatique ne sera elle-même qu’une préparation à la résurrection scientifique opérée par une machine plus dangereuse encore d’Einar, que le public découvre dans le dernier tiers du film : le laboratoire n’indiquait-il pas, par un écriteau « danger de mort » bien visible dès le mitan du film, son statut psychagogique sur les seuils du vivant et de la mort ?

Quelque chose noir

Le savant Einar lui-même n’est jamais montré que comme une figure insaisissable et fantomatique. D’une part l’ensemble de son subterfuge destiné à conquérir Claire Lescot repose sur une mystification : en le faisant passer pour la victime d’un accident automobile avant de soudainement réapparaître dans le monde des vivants à l’occasion d’une visite de la cantatrice repentante, ce stratagème n’aura d’autre but que de montrer le rôle central que joue le trépas dans l’économie fonctionnelle du film. « Qu’on me croie mort pour savoir ce que vous cachiez » est la première étape de ce renversement, qui veut que le véritable rôle d’un personnage ne se dévoile qu’après son retour de la mort, réelle ou fictive. La première résurrection du film, celle du scientifique, avait ainsi pour but de susciter ce « quelque chose » (hétéronyme du je ne sais quoi, cette arlésienne conceptuelle sur laquelle bute la pensée française depuis au moins Montesquieu, qui la définit dans l’Essai sur le goût comme « un charme invisible, une grâce naturelle qu’on n’a pu définir ») qui ferait « renoncer au voyage » la cantatrice et lui apporterait la preuve qu’Einar était le plus valeureux de ses prétendants.

Si le savant Einar a à voir avec la mort et avec l’inclassable, c’est aussi que son apparition filmique est conditionnée dès le début du film par un effet de flou dû à la surimpression, notamment dans les scènes de voiture, cette autre machine psychagogique qui, depuis La Charrette fantôme (1921) de Sjöström ou le Nosferatu (1922) de Murnau jusqu’à celle de l’Orphée de Cocteau (1950), décrète et transperce les frontières entre les mondes. Employée à plusieurs reprises, la surimpression, en tant que technique permettant la coexistence simultanée de deux images, ou le transfert sans violence ni couture d’une réalité sur une autre, est bien le procédé matriciel de l’expérience médiatique proposée par L’Inhumaine.

« À quoi bon partir ? » argumente le savant amoureux de retour de l’au-delà à la cantatrice encore émue par ce subterfuge. « Il vous suffit de chanter ici devant un microphone… et tandis que la TSF radiophonera votre voix partout, les mêmes ondes – par un procédé nouveau – vont vous transmettre en retour l’image de vos auditeurs. » Ce don d’ubiquité proposé par la machine de l’inventeur est immédiatement expérimenté par la cantatrice, qui exécute ses arias devant un public international et volontiers exotique que lui renvoie l’écran proto-télévisuel. Cette coprésence technique trouvera sa concrétisation visuelle à la fin de la séquence, qui superpose à des images en mouvement vues d’une route surplombant la ville (et rappelant le plan d’ouverture du film) un éclair fulgurant. L’association de la vitesse et de l’électricité figure bien la matrice du voyage instantané promis par les ondes de la TSF.

Prise d’une transe artistique devant la diffusion foudroyante de sa voix (pas encore de son image) en simultanée sur toutes les scènes du monde, Claire « oublia le temps » même, que l’on voit filer sur un cadran en accéléré, et en néglige la scène physique sur laquelle elle se produit pourtant tous les soirs. Devenue inhumaine d’une nouvelle manière, sa présence médiatique vampirise, jusqu’à la faire disparaître, sa présence physique sur les planches.

Surimpressions

Ce n’est qu’à la fin du film, au gré d’un troisième déplacement sur cette même route, que l’on comprend que ces images sont prises lors d’un trajet en voiture allant de la demeure de Claire au laboratoire d’Einar. Les trois trajets scandent ainsi les trois moments d’inhumanité que le film met en parallèle : le premier, au tout début, figure le transport de l’amant Einar chez Claire et se soldera par la mise en scène de son suicide ; le second aboutira à la découverte de la supercherie et au transport par les ondes de la cantatrice ; le dernier enfin est plus qu’une simple translation narrative ou métaphorique, et fait réellement partie de l’intrigue : c’est lors de ce transport que le maharadjah jaloux, déguisé en chauffeur, orchestrera le meurtre de Claire en dissimulant un serpent venimeux dans un bouquet de fleurs. Cette concordance du moyen de transport à la vitesse effrénée (pour l’époque) et de la mort (fût-elle une machination amoureuse, la métaphore d’une machinerie radiophonique ou bien la tentative bien réelle d’empoisonnement par un amant éconduit) renouvelle ainsi le paradigme spectral dans lequel l’image photographique a pris l’habitude de représenter la mort. À l’image de la transparence proprement fantastique, L’Inhumaine répond sur le plan technique par la surimpression et le défilement rapide mimant l’accélération du monde moderne et machinique, et marquant désormais du même sceau la technique médiatique ubiquitaire et le franchissement des seuils de la vie et de la mort.

La troisième et dernière (réservons la seconde pour la fin) apparition de la technique de la surimpression se produit durant la scène de résurrection finale. Celle-ci a lieu par le biais d’un « appareil nouveau… produisant une force capable d’effets insoupçonnés… peut-être de ranimer les mouvements du cœur – de guérir l’humanité de la mort… ». « Mais je n’ai encore osé l’expérimenter sur personne » confie Einar à Claire, dont la dissuasion redouble l’écriteau « danger de mort » visible sur la machine, déjà discret rappel misogyne de la tentation d’Ève négligeant le commandement divin. La ligne serpentine qui surplombe la machine interdit de s’y tromper, elle sera par ailleurs moins subtilement répétée lors de la scène de résurrection à proprement parler, prenant place sur une estrade à laquelle le Metropolis de Fritz Lang ne peut manquer de payer son tribut.

Alors que Claire empoisonnée parvient trop tard chez Einar, et sur l’ordre du scientifique-thaumaturge à son équipe d’assistants, « tout s’anime » dans le laboratoire jusqu’à faire coïncider le savant avec un nouveau Dieu commandeur des choses et des êtres. « Comme dans une symphonie de travail », marquant l’alliance du lyrique et du machinique propre à cet Orphée moderne, débute une scène de résurrection au montage exalté, préludant aux flicker films des avant-gardes américaines des années 60, mais aussi à la spirale matricielle de Vertigo.

Rêveries

En revenant en arrière, une autre surimpression – certes moins éloquente sur le plan narratif – avait auparavant marqué le film, lors des rêveries de Claire Lescot sur la « science féérique entrevue chez Einar », cet « enchanteur moderne » qui « attire Claire comme quelque chose [notons le retour du pronom indéfini] d’aussi imprévu… d’aussi fort que l’amour ». Tout porte à croire qu’à ce moment a lieu le transfert qui marque dans le film une conversion de la pulsion libidinale du je ne sais quoi amoureux vers une attirance érotique pour la technique.

Cette attirance suscite plusieurs interprétations. Une lecture misogyne ferait de la passion de Claire Lescot pour la technique un moyen d’assouvir sa soif de « conquête ». Ne refusait-elle pas, pendant son entrevue avec le magnat allemand Mahler au début, la scène des treize théâtres américains que celui-ci lui offrait en cadeau de mariage, en arguant qu’elle ne saurait s’abaisser à un succès qu’elle-même n’aurait pas « conquis » ? Le public supposerait alors qu’elle ne désirait rien de moins que le monde tel que proposé par l’utopie radiophonique d’Einar. Première star moderne, elle abandonnerait le triomphe des planches pour une hybris ubiquitaire supposée enfin à la mesure de son talent. « Sur cet écran de télévision tandis que vous chantez vous allez voir paraître ceux qui vous écoutent à travers la terre » annonce Einar, dont l’invention préfigure la création d’une industrie culturelle unifiée par des mass medias planétaires dans lesquelles la star (notamment féminine) constitue l’aliment de base.

Une lecture ancrée dans la tradition humaniste classique ferait de cette ardeur pour la reproduction machinique le signe d’un destin féminin de cette figure de cantatrice. Victime de la morsure d’un serpent (comme Eurydice, comme Ève), elle n’aurait pour fonction que celle quasi rituelle d’être ressuscitée pour fonder un nouveau pacte d’alliance (et de division genrée des fonctions symboliques) entre les sexes : l’image d’Eurydice préférée à la femme vivante, serait alors le reste de cette opération qu’est le rituel poétique. Les derniers cartons suggèreraient cette lecture : « Je voulais venir pour l’expérience dangereuse » à laquelle Einar lui avait promis qu’elle pourrait assister, lui dit Claire, pour justifier sa précipitation désinvolte à le rejoindre. « C’était par amour pour… L’humanité » achève-t-elle, achevant du même coup le film. Substituant de façon inattendue l’amour individuel de la fiction classique pour l’amour collectif entrevu par la réunion de l’humanité toute entière orchestrée par la machine, Claire lèverait simultanément la malédiction de la tour de Babel et celle du péché originel. En renaissant pour s’offrir comme être médiatique, elle suivrait sur ce dernier point le modèle de l’Ève future de Villiers, dont l’artificialité éclatante n’a d’autre but que de détourner l’homme de la passion de l’artifice duplice de la femme et de le ramener à de plus hauts sentiments.

Une lecture féministe enfin identifierait dans le personnage de Claire Lescot une parente de la cantatrice du roman de Jules Verne Le Château des Carpathes, la Stilla. Perpétuée au-delà de sa mort par un dispositif audiovisuel d’une grande sophistication (un jeu de miroir construit une représentation holographique du corps tandis qu’un phonographe lui donne voix), la Stilla ramenée à la vie par un amant maniaque porte dans son nom-même la fixation mortifère d’une still picture. Ainsi pourrait-on dire du corps ressuscité de Claire Lescot, mutatis mutandis, ce que Raymond Bellour concluait de celui de la cantatrice de Verne : « C’est donc à la femme qu’échoit d’être aussi bien le corps matériel mis à mort par le regard des hommes que l’incarnation du dispositif selon lequel l’image de ce corps de lumière se suspend sous l’effet du regard comme point de lumière et de mort [5]. »

S1m0ne, 2002, Andrew Niccol

Insupporté par les réticences des actrices hollywoodiennes à souffrir son propre caractère fantasque, le réalisateur raté Viktor Taransky (Al Pacino) met la main sur un mystérieux programme informatique capable de sauver sa carrière. Le disque dur que lui adresse en héritage l’inventeur borgne l’ayant conçu au péril de sa vie (comme dans la plupart des fictions démiurgique, il ne survivra pas à sa créature), lui permet enfin d’atteindre le stade de la création mentale pure et non médiée par les vicissitudes du plateau : le logiciel, Simulation One, propose en effet à son utilisateur la conception d’une actrice entièrement synthétique, dont il peut moduler à sa guise le jeu et les expressions sur son ordinateur. Identifiant son travail comme « un cas classique de technologie à la recherche d’un artiste », l’inventeur n’avait-il pas assuré au réalisateur la manifeste parenté de leurs métiers respectifs : « Art et science. Vous et moi. Nous formons le couple parfait. »

« La science de l’amour »

Aussitôt, en une préfiguration étonnante des avancées du machine learning dont la technique attendra les années 2010 pour être connue du grand public, Taransky abreuve la simulation d’images des actrices du cinéma classique hollywoodien dont Simone – nommée d’après l’apocope du premier mot du nom du logiciel – partage les meilleurs traits. Des critiques élogieux commentant son physique la décrivent comme « ayant la voix de Jane Fonda, le corps de Sophia Loren, la grâce de Grace Kelly et le visage d’Audrey Hepbrun combiné à celui d’un ange. » La mise en scène, particulièrement brutale, de ce tronçonnage des caractéristiques physiques de chaque actrice (le réalisateur fait glisser depuis un écran la partie du visage qu’il souhaite implémenter à sa Galatée) rappelle les pages les plus sombres de Laura Mulvey. Le film est également justiciable de l’analyse d’Alain Boillat qui remarquait la prééminence de la tendance « constructiviste » du blockbuster contemporain, propice à préférer aux trucages filmiques traditionnels l’élaboration synthétique complète du monde fictionnel, et accréditant de fait le primat du worldbuilding sur la technique narrative pure (le curseur sera encore poussé un peu plus loin dans le film suivant de mon analyse, Le Congrès [6]).

Les références du film à ses prédécesseurs fictionnels sont par ailleurs fortement appuyées : lors d’une visite à son père, la fille du réalisateur consulte sur son écran d’ordinateur une traduction de la version d’Ovide du mythe de Pygmalion, suggérant sans grâce le parallèle avec la situation vécue par Taransky. L’idée est plus tard rappelée par une boutade transparente, jouant sur la confusion du cliché du réalisateur workaholic et de l’artiste-amoureux donnant naissance à son fantasme : « I’m married to my work. » La remédiation qu’opère le film de l’épisode de télédiffusion planétaire de la cantatrice dans L’Inhumaine est également transparente. Au milieu du film, souhaitant convertir l’aura gagnée dans le domaine cinématographique en un succès de pop idol mondial inégalé depuis au moins les Beatles, Taransky organise un show télévisé en mondovision (le visage de Simone est ainsi projeté sur les Pyramides de Gizeh, le Taj Mahal ou d’autres merveilles du monde), ainsi qu’une tournée dans un « Tiers Monde » fantasmé, représenté d’une manière obscène à l’écran par une ruine de tôle traversée de chiens errants.

« Bienvenue à Masculand »

Le rire outrancier de S1m0ne, cruel avec ses personnages féminins, ne fait plus rire aujourd’hui ; pire encore, son moralisme à gros sabots, prétendant pourfendre la tromperie du monde superficiel d’Hollywood au nom d’une tromperie supérieure, celle de Taransky (« Notre capacité à fabriquer du faux dépasse notre capacité à le détecter » est la maxime finale du film) ne dissimule que très imparfaitement les ressorts machistes qui structurent la fiction - et non seulement l’agrémentent.

Le schéma actanciel du film est en effet conditionné par la bipartition morale très sommaire de l’ange et de la putain. La première catégorie, très restreinte, est exemplifiée par le personnage Simone (interprétée par la modèle Rachel Roberts, qui deviendra l’épouse du réalisateur Andrew Niccol) désirant vivre loin des feux de la rampe, se réserver à son art et rester « pure » des vices d’Hollywood, mais aussi par la jeune fille du réalisateur, qui – contrairement aux autres femmes de son entourage – lui prodigue un amour et un soutien indéfectible, malgré ses échecs et ses mauvaises combines, au point de faire preuve d’une béatitude confondante. Un peu de star studies révèlerait l’ironie du casting d’Evan Rachel Woods pour ce rôle, elle qui vient de révéler l’emprise qu’exerçait à son égard son ancien compagnon Marilyn Manson, bénéficiant de l’omerta complice du monde du showbiz. Par ailleurs, une troublante similitude de couleur et de coupe de cheveux entre Simone et la jeune fille entretient, le long du film, un durable malaise.

La seconde catégorie est plus fournie : elle est d’abord illustrée par Nicola (Winona Ryder), l’actrice que Taransky finit par remplacer par sa simulation, jusqu’à ce que, conquise par les charmes de Simone plus que du réalisateur, celle-ci accepte de revenir jouer les seconds rôles, à condition de pouvoir rencontrer son idole. La scène de casting s’achèvera sur un baiser de l’actrice à Taransky, signifiant bien l’érotisme indirect que celui-ci dégage depuis l’invention de sa créature. Une version encore plus poussée de ce fantasme collectif à l’égard de Simone a lieu alors qu’une doublure de la fausse actrice, excitée à l’idée de connaître l’homme qui partage supposément la vie de la star, entreprend de manière très directe de s’inviter dans son lit. Cette « utilité » du cinéaste (cette femme prise pour une autre est censée l’aider à rendre crédible sa supercherie) semble ne servir au film qu’à justifier l’interchangeabilité des personnages féminins et à représenter, à côté de Nicola l’actrice-diva ou d’Elaine la productrice-castratrice, un nouveau « type » dans la taxonomie de la faune hollywoodienne : la jeune parvenue nymphomane dont le consentement serait toujours acquis.

Mais c’est au personnage d’Elaine (Catherine Keener), la supérieure de Taransky, mais surtout son ex-compagne, qu’échoit la représentation la plus ouvertement misogyne. Comme dans L’Inhumaine, une supercherie du personnage principal lui est nécessaire pour vaincre les résistances de l’objet de son désir : la simulation de Simone servira d’artifice pour alimenter la jalousie d’Elaine en forçant sa comparaison avec la perfection socialement reconnue de l’actrice (« Jamais je ne pourrai concurrencer Simone »). Dans leur scène de retrouvailles dans sa maison du bord de mer, Taransky n’est représenté en séducteur qu’à l’aune de son habileté à mentir, c’est-à-dire en manifestant les oripeaux du succès auxquels son ancienne compagne, comme toutes les femmes, répondrait comme à un aphrodisiaque. Celle-ci, d’ailleurs, est forcée par un scénario gourmand de ce genre de confidence à confesser sa vénalité essentielle : « J’ai trahi et sauté des mecs pour arriver là où j’en suis. Ça fait partie du job. Mais je ne peux trahir Simone, elle irradie une sorte de bonté… »

Le passage de l’une à l’autre de ces catégories sommaires est, bien entendu, laissé à l’arbitraire du réalisateur tout puissant. Usant des pouvoirs de séduction prêtés aux figures féminines pour électriser sa propre carrière de cinéaste d’art et d’essai à la manque, et à l’opposé de la vertu de façade qu’il fait professer à Simone, Taransky œuvre au contraire, en bon impresario, à maintenir le corps hypersexualisé de sa star au rang du fantasme suprême. Un ressort comique du film appuie sur le désir de plusieurs des personnages masculins (notamment des paparazzi) d’entretenir un rapport privilégié à la star, jusqu’à la masturbation d’un journaliste embrassant le couvercle des toilettes sur laquelle ses pixels ne se sont jamais assis.

Jaloux du succès de chacune des semi-apparitions de la star évanescente alors que son supposé génie peine à connaître un même accueil, le réalisateur n’hésite pas, considérant sa créature « trop parfaite », à s’autoriser à la défigurer : d’abord en lui infligeant numériquement un grain de beauté disgracieux sur la joue, puis plus tard, alors qu’il essaye de détruire sa créature, en cornaquant son corps téléguidé au milieu d’une famille de cochons, pour la forcer à se nourrir dans une auge boueuse. Peine perdue, la frénésie populaire autour de l’actrice n’en pâlira pas, et Taransky sera contraint d’organiser la disparition de l’actrice. Suspecté de s’être débarrassé de son cadavre après l’avoir découpé en morceaux, entassé dans une malle et jeté à la mer, le réalisateur ne devra qu’à la dévotion de sa fille – et au pardon bien généreux de son ex-épouse – d’être sauvé de la peine capitale. En guise de curieux épilogue, Niccol déplace l’angle de sa fiction de la sphère du divertissement à celui de la représentation politique. Taransky nouvellement acquitté, sa femme et sa fille se lancent en politique au travers du personnage de Simone, signe que cette fiction hollywoodienne et les jeux de la réalité et du mensonge qu’elle inaugure (le réalisateur n’était pas pour rien le scénariste du Truman Show quatre ans auparavant) partage nombre de ses enjeux (surmédiatisation du corps, fake news et autres complots médiatiques) avec la sphère publique américaine.

Le Congrès, 2013, Ari Folman

Si Le Congrès du réalisateur israélien Ari Folman imagine lui aussi la possibilité de la numérisation intégrale du corps d’une actrice par une société de production cinématographique souhaitant s’offrir un moyen d’automatiser l’industrie du divertissement, le point de vue par lequel la fiction est présentée – celui de l’actrice numérisée – renverse nombre des préjugés de la fiction de Niccol. La première partie du film, en prise de vues réelles, raconte la signature d’un contrat de l’actrice Robin Wright (interprétée par elle-même) avec l’organisme de production Miramount : ce contrat très spécial stipule que celle-ci doit interrompre définitivement sa carrière d’actrice et laisser à la firme le profit de son empreinte numérique, réutilisable à l’infini dans toutes les œuvres simulées par ordinateur de la société. Le monde de l’industrie du divertissement cinématographique est en cours de mutation, révèle le producteur méphistophélique, et les acteurs et actrices n’ont d’autres choix que de soumettre leur corps aux scanners des computer artists ou bien de « mourir » : « Tout acteur qui n’aura pas signé son contrat dans les deux prochains mois est voué à disparaître, à mourir… Leurs personnages seront effacés de l’écran, pour toujours. » menace-t-il.

Média-phisto

« Nous voulons t’échantillonner (sample), te préserver, nous voulons cette chose (notons une fois de plus l’indéfini, dont l’usage court depuis L’Inhumaine) appelée… Robin Wright » affirme-t-il à l’actrice en détaillant l’opération qui lui assurera non seulement la vie éternelle dans les fictions futures (« L’actrice Robin Wright vivra et respirera à l’intérieur des murs de Miramount Studios »), mais lui permettra également de rajeunir numériquement son corps quadragénaire dont l’industrie a fini d’exploiter l’apparence : « Signe et je te garantis que tu auras trente-quatre ans pour toujours. C’est un accord signé à vie. »

A travers l’intertexte goethéen, la fiction opère alors la reprise narrative du thème de la cantatrice sauvée de la mort par le dispositif audiovisuel commissionné par Rodolphe de Gorz dans Le Château des Carpathes, mais aussi, plus largement, de la mise sous cloche des Faustine du Locus Solus de Raymond Roussel et de L’Invention de Morel d’Adolfo Bioy Casarès. L’auteur argentin, proche ami et collaborateur de Jorge Luis Borgès, a déclaré à plusieurs reprises qu’une des inspirations de sa fiction est venue de sa déception de voir l’actrice Louise Brooks disparaître des écrans alors que sa carrière l’amène d’Hollywood en Europe [7]. L’Américaine, ajoute-t-il, serait même l’inspiration première de son personnage féminin, dont la prise d’empreinte pour sa réduplication opère selon la même logique cumulative que ces injonctions du producteur de Miramount à Robin : « Nous avons besoin de te scanner. Toute entière, ton corps, ton visage, tes émotions, ton rire, tes larmes, tes orgasmes, tes joies, ta déprime, tes peurs, tes désirs… »

Robin, contrainte d’accepter du fait de sa situation précaire (elle vit seule avec ses deux enfants dans un hangar à avion aménagé jouxtant les pistes de l’aéroport), semble convaincue par les arguments de son manager (Harvey Keitel) qui voit cette conversion technologique du métier émerger naturellement des conditions d’exploitation des acteurs dans l’industrie hollywoodienne : « Tu as toujours été leur marionnette, ils te disaient comment te comporter, agir, aimer, comment avoir l’air jeune […] de te lifter à mort […] autrement, tu cesserais d’exister ». La révolution numérique mettrait fin au bullshit job qu’est devenu le métier d’acteur à l’ère de l’industrialisation du divertissement, comme le prouve l’échantillon apporté par un commercial de Miramount, une mise en scène presque parfaite (hormis le glitch d’un battement de cil incontrôlé) du jeu d’actrice de Michelle Williams, à partir duquel est réalisée une romcom à l’eau de rose.

La numérisation à laquelle Robin est forcée de consentir a lieu dans une light stage semblable à celle utilisée aujourd’hui pour réaliser les empreintes numériques de motion capture : sphère panoptique qui ne manquera aucune des « expressions charmantes » de Robin aux dires du computer artist en charge de sa numérisation, qui fut aussi chef opérateur sur un de ses anciens tournages. Le travail ne change pas pour lui, dira-t-il : l’image nécessite toujours l’artisanat du regard (masculin) ; le corps lui – et le consentement qui va avec – est dispensable ou disposable.

La dernière scène de cette première partie correspond à un moment particulièrement cruel du dispositif : pour accompagner l’actrice et susciter chez elle les émotions requises par la numérisation, son impresario se lance dans le récit d’un souvenir particulièrement vif, dont la performance tire à l’actrice le rire aussi bien que les larmes. A l’issue de ce chant du cygne de la performance dramatique, Robin est définitivement passée dans le monde de l’écran.

Psycho-pompe

La deuxième partie du film répond davantage au titre du roman dont le film est l’adaptation, Le Congrès de Futurologie de Stanislas Lem : cette expérience spéculative du futur de l’industrie du cinéma explore la possibilité d’une nouvelle mutation de l’économie du divertissement et de la consommation d’affects bruts. Si le cinéma, même numérique, garantissait encore l’émotion sous la forme d’une représentation optique, sa suite futurologique franchit un palier dans la recherche d’immediacy (de représentation directe) qui guide l’évolution technologique. Le rêve cinématographique d’une empathie projective sur le corps de l’acteur cède sa place à une stimulation neuronale déclenchée par la prise collective de psychotropes, chemical party dont le caractère plastique, imaginatif est traduit sur l’écran par la technique de l’animation dessinée.

Dans la société dystopique du film, que l’on aperçoit à l’occasion d’un moment de lucidité du protagoniste avalant une pilule chassant les toxines de son corps, l’humanité est réduite à l’état d’une cohorte d’individus coupés des stimuli naturels et guidés par une police s’assurant de la consommation régulière des hallucinogènes. Grâce à la formule inventée par la société Miramount, les corps des acteurs de cinéma – mais aussi des figures mythologiques fictionnelles, quelle différence désormais ? – peuvent être synthétisés en une drogue conférant au consommateur l’apparence et les sensations de personnages divers : Bouddha, Zeus, Michael Jackson, Grace Jones…

L’industrie semble alors avoir accompli la prédiction du médecin en charge du traitement du jeune fils de Robin dans la première partie du film, diagnostiquant un trouble de la perception optique et sonore qui lui faisait tordre la morphologie des mots (apocopes, paronomases…). Cette opération plastique sur la réalité – comparable aux jeux surréalistes, ou au cut-up de la Beat Generation – n’était alors pas considérée comme une anomalie par le médecin, mais plutôt comme une formidable capacité de transmutation de la réalité en un autre : dans cinquante ans, assure-t-il « les gens au cinéma se verront simplement proposer des stimuli électriques que leur cerveau traduira en fonction de leur subconscient. » « On donnera aux gens les données de l’intrigue qu’ils feront interpréter par leur mère ou leur petite amie, ou Marlène Dietrich, ou toi-même » achève-t-il en s’adressant à Robin.

Post-humaine

Cette communication directe entre l’image et l’affect vient systématiser les hypothèses de théoriciens de l’archéologie des media. Dans un chapitre intitulé « Archéologie des media, archéologie des sens : audiovisuel, affects, algorithmes », Jussi Parikka proposait ainsi de dépasser le statut uniquement représentationnel des media au profit d’une épreuve corporelle :

« Le cinéma trouve l’un de ses commencements dans la mesure scientifique des temps et des mouvements des corps animaux, que l’on peut définir comme la biopolitique des corps médiaux – le fait que le gouvernement du corps vivant se trouve au cœur des mesures politiques de la modernité. Cela veut dire aussi que l’histoire des processus de perception – le domaine le plus reconnu de l’analyse des médias – trouve un terrain d’entente avec la biopolitique [8]. »

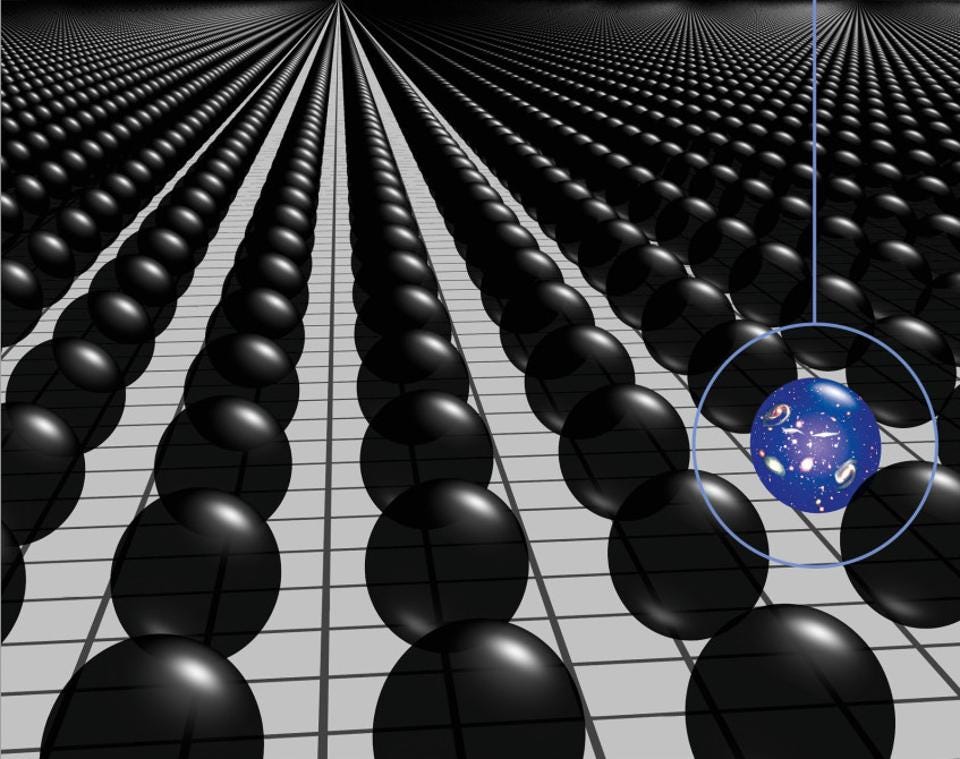

En ce sens, la seconde partie du Congrès vient faire boucler sur elle-même l’histoire du cinéma : le corps ainsi fixé par l’image, puis transformé en psychotrope, redevient la donnée vivante qu’il n’avait jamais cessé d’être. À ceci près que cette transformation médiatique communiquant désormais avec les anthropotechniques du gouvernement des vivants, aura également réalisé la transformation de la communauté humaine en la population du parc à thèmes que Sloterdijk décrivait comme l’aboutissement de la « politique pastorale » de l’humanisme classique :

« Depuis [Platon], il existe au monde des discours qui parlent de la communauté des hommes comme d’un parc zoologique qui est aussi un parc à thèmes ; le fait de tenir des hommes dans des parcs ou dans des villes apparait désormais comme une mission relevant de la politique. Ce qui se présente comme une réflexion sur la politique est en vérité une réflexion fondamentale sur les règles permettant la gestion du parc humain [9]. »

Succédant ainsi à la figure millénaire du berger, l’immortel président de la compagnie Miramount, véritable pasteur cybernéticien (empruntant les traits de Bill Gates), règne dans la seconde partie sur un parc de cartoon. De la même famille que les scientifiques des romans de Michael Crichton comme Jurassik Park ou Westworld (tous deux portés à l’écran, notamment par Steven Spielberg (1993-) et Jonathan Nolan et Lisa Joy (2017-)), il achève ainsi l’idéal de contrôle biologique théorisé au fondement de l’humanisme classique [10].

Dans Surveiller et punir, Foucault décrivait les techniques mises au point par la gouvernementalité moderne pour produire des sujets manipulables comme « une certaine politique du corps, une certaine manière de rendre docile et utile l’accumulation des hommes [11] ». Poursuivant explicitement l’enquête foucaldienne dans le champ des études visuelles, Jonathan Crary a quant à lui bien montré que le rapprochement entre l’art et la science au XIXème siècle, visant à « accroitre la rationalisation et le contrôle du sujet humain pour tout ce qui touchait aux besoins institutionnels et économiques », a également frayé un chemin dans la représentation photographique et cinématographique : « Loin d’être extérieur à ce processus [de rationalisation capitaliste], l’observateur, en tant que sujet humain, lui est immanent [12]. » En fondant l’enquête sur la culture visuelle moderne dans le corps de l’observateur (masculin), l’historien de l’art réinscrit de fait toute politique des images sur la biopolitique des corps (féminins) dont le film de Folman – vraie-fausse anticipation – rappelle la liaison manifeste.

Comme le suggéraient Bellour et Federici commentant – à leurs manières respectives – les processus de mise en production du désir masculin, l’ossature matérielle de ces films est alors peut-être moins à trouver dans le corps féminin – distordu, recomposé, pixelisé et télédiffusé – que dans le lieu de sa mise en tranche. Du laboratoire d’Einar où s’expérimentent, à l’orée de la modernité, les dispositifs de projection urbi et orbi du corps de l’actrice jusqu’au village cinématographique dont Hollywood, de Singing in the Rain (1952) à La La Land (2016), a achevé de faire œuvre de fiction pour dissimuler leur statut d’usine, c’est bien le studio de cinéma qui constitue la figure princeps de ces films.

Représenté dans S1m0ne et Le Congrès par une porte monumentale inspirée de celle de la Paramount que Sunset Boulevard (1950) avait déjà immortalisé (le premier film de Taransky s’appelle d’ailleurs Sunrise, Sunset), sa disparition progressive – ou plutôt sa reconversion en light stage numérique ou algorithmique – constitue le cœur du propos de ces fictions tayloristes. A ce titre, il est tentant de voir dans les deux noms des entreprises couronnant ces portes démesurées (Amalgamated Film Studios dans S1m0ne ; Miramount dans Le Congrès, mot-valise de Miramax et Paramount) une anticipation visionnaire de la fusion monopolistique monstrueuse de toutes les entreprises de divertissement dans la matrice capitaliste – ce dont le conglomérat Disney est la réalisation contemporaine.