Le péché originel du capitalisme, sa folie constitutive, c’est d’avoir pris et fait prendre à tout un chacun des vessies pour des lanternes. En termes d’« économie », comme l’a montré David Ricardo, c’est d’avoir institué et privilégié la valeur-travail aux dépens des richesses concrètes qui sont et qui font la vie.

« [Une] auberge minable (…) où l’on offrait hier et offrira de nouveau demain tout ce qu’exige l’estomac et ce qui flatte le palais, mais qu’on n’a jamais pour le moment. » G.C. Lichtenberg, Lettres sur l’Angleterre

Qu’est-ce que la valeur ?

Observons tout d’abord que, contrairement à la sueur [2], la valeur n’a pas été donnée aux hommes de toute éternité. C’est une forme de richesse spécifique, liée à un état donné des rapports sociaux ; elle n’a aucune teneur ontologique. Comme la « révolution » néolithique, la guerre de Cent ans ou l’Occupation allemande, c’est un phénomène historique. Mais, soutenu par un discours idéologique proliférant sans contrepartie, par la domination quasiment planétaire des formes de vie qu’il agence, ainsi que par l’indifférence et la résignation des foules, ce phénomène s’est travesti en une donnée naturelle transhistorique.

Précisons :

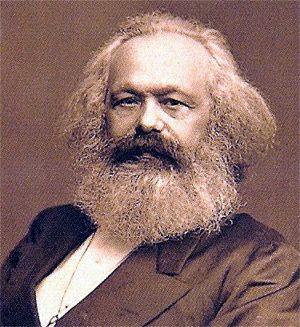

selon Marx, la valeur est la forme de richesse propre au capitalisme.

Elle s’oppose aux richesses concrètes (ou « matérielles »)[3],

fondées sur une production déterminée par le besoin qu’on en a et

l’utilisation qu’on souhaite en faire, et qui sont donc prioritairement

qualitatives.

Précisons :

selon Marx, la valeur est la forme de richesse propre au capitalisme.

Elle s’oppose aux richesses concrètes (ou « matérielles »)[3],

fondées sur une production déterminée par le besoin qu’on en a et

l’utilisation qu’on souhaite en faire, et qui sont donc prioritairement

qualitatives.

À la création de produits nécessaires à la vie constituant la richesse réelle, il convient d’ajouter les activités indispensables à la formation de toute subjectivité, à l’établissement d’une juste conscience de soi et à la constitution de la dignité de l’être, donc à la construction d’une authentique vie de relations, affective et sociale. De telles activités regroupent les occupations domestiques, l’éducation des enfants, les soins apportés aux personnes vulnérables, etc. Elles ont fondé la notion humanité, et c’est d’elles que dépend, en définitive, la préservation de l’espèce.

Dans le monde précapitaliste, ces richesses fondées sur la valeur d’usage déterminaient les conditions d’existence et le bien-être des groupes humains ; elles composaient en somme la substance de la vie.

Mais ces divers biens non calculables, non rationalisables, non rémunérées, sont indifférents à la société de la valeur. Dans le processus marchand moderne, où les éléments virtuels gagnent un terrain toujours plus étendu, elles ont rang d’impedimenta, d’importunités, voire de déchets. Pourtant, alors que la forme-valeur s’est déployée d’une façon exclusive et pour tout dire totalitaire, ces données « triviales » (traduisons : ces données improductives) restent difficilement escamotables, et elles se maintiennent, comme autant de contradictions vivantes aux prétentions démentes de la valeur. Mais elles sont définies comme des non-valeurs. On accorde aux richesses concrètes qui sont et font la vie une si médiocre pertinence et un intérêt si négligent qu’elles sont essentiellement reléguées à la part honteuse de l’humanité : aux femmes [4].

« [La] société de la valeur et de la marchandise est fondée sur une scission préalable, et essentielle, entre ce qui appartient à la sphère de la production de la valeur et ce qui en est exclu, tout en en formant la présupposition muette [… Cette] scission recoupe historiquement celle entre l’homme (travail, sphère publique) et la femme (foyer, sphère privée). » C’est très pertinemment que Roswitha Scholz met l’accent sur l’équation « valeur d’usage = féminin, valeur d’échange = masculin ».

La valeur quant à elle est une forme de richesse calculable en termes de temps de travail et de quantum de travail employé [5] ; elle est purement quantitative [6], donc, en soi, vide de contenu – ce qui ne signifie pas qu’elle soit sans conséquences. Cette richesse virtuelle circule et pullule sous la forme concrète de marchandises. Elle est de prime abord à effet différé, puisque, contrairement à une richesse réelle, nul ne peut la posséder immédiatement, mais seulement au terme d’un échange, d’un achat.

Au total, la valeur n’est pas une richesse dont on jouit. Elle se différencie donc de la conception transhistorique qui était celle de Proudhon, qui estimait devoir l’évaluer selon le critère d’« utilité », c’est-à-dire selon ses effets sociaux, réels et matériels.

La valeur s’objective en mettant au « travail » des malheureux contraints [7]

de fabriquer indifféremment toutes sortes d’objets dont la vocation

décisive est d’être mis sur les marchés ; autrement dit, ces objets sont

essentiellement destinés à être échangés. Et elle se réalise en permettant à ceux qui accaparent le profit tiré du « surtravail » [8]

et de l’échange de l’accumuler sous la forme universelle de l’argent ;

ou bien de la réinvestir pour se maintenir à flot dans l’univers

impitoyable de la concurrence et de la crise structurelle du

capitalisme ; ou encore d’acquérir une pléthore de marchandises, donc de

produits dont l’inutilité foncière est le caractère distinctif. Si bien

que, comme le pense Robert Kurz, dans Lire Marx (2002), «

personne ne tire véritablement de bénéfice de la plus grande partie du

“travail non payé”, si l’on entend par-là la jouissance réelle de la

richesse produite. Par conséquent, une grande masse de produits n’est

pas vouée à beaucoup de jouissance. Il s’agit d’une augmentation de la

production – une fin en soi irrationnelle ». Nous allons le voir sommairement.

La valeur s’objective en mettant au « travail » des malheureux contraints [7]

de fabriquer indifféremment toutes sortes d’objets dont la vocation

décisive est d’être mis sur les marchés ; autrement dit, ces objets sont

essentiellement destinés à être échangés. Et elle se réalise en permettant à ceux qui accaparent le profit tiré du « surtravail » [8]

et de l’échange de l’accumuler sous la forme universelle de l’argent ;

ou bien de la réinvestir pour se maintenir à flot dans l’univers

impitoyable de la concurrence et de la crise structurelle du

capitalisme ; ou encore d’acquérir une pléthore de marchandises, donc de

produits dont l’inutilité foncière est le caractère distinctif. Si bien

que, comme le pense Robert Kurz, dans Lire Marx (2002), «

personne ne tire véritablement de bénéfice de la plus grande partie du

“travail non payé”, si l’on entend par-là la jouissance réelle de la

richesse produite. Par conséquent, une grande masse de produits n’est

pas vouée à beaucoup de jouissance. Il s’agit d’une augmentation de la

production – une fin en soi irrationnelle ». Nous allons le voir sommairement.

Contrairement à ce que chacun d’entre nous ferait pour lui-même, une entreprise capitaliste ne fabrique pas ses produits pour qu’ils soient utilisés, autrement dit pour que les acheteurs se nourrissent, se vêtent, s’abritent, se distraient, etc. L’entrepreneur se soucie des besoins des acheteurs comme de sa première chemise ; sa mission n’est pas de les satisfaire (après tout, les marchands du temple n’ont pas pour vocation de célébrer l’office divin). Il fabrique des produits dans l’intention exclusive que ses investissements lui rapportent plus que leur valeur initiale, c’est-à-dire pour qu’ils lui procurent une plus-value. L’idéal pour lui serait de vendre du vent, quelque chose ne coûtant rien à fabriquer et que les gens achèteraient à prix d’or. Avec la mise sur le marché d’un nombre de produits virtuels mis au point grâce à la révolution micro-informatique, on va précisément dans ce sens. On n’achète plus désormais des objets réels, mais des marques. Cette déréalisation universelle est du reste comme le reflet fidèle de l’argent fictif, des bulles financières, etc., de tout ce qui caractérise le stade critique actuel du capitalisme.

C’est ainsi que le capitalisme revient à faire coexister une richesse abstraite considérable en termes d’accumulation de capital, et une impossibilité fondamentale de répondre aux besoins sociaux et humains. « Ce système social est “objectivement” cynique, il est tellement impudent dans les comportements qu’il exige des êtres humains, il produit en même temps qu’une richesse obscène et écœurante une telle masse de pauvreté et il est marqué dans sa dynamique aveugle d’un tel potentiel de catastrophes […]. » [9]

Avec la technologie industrielle, le capital a induit un système spécifique de production et de domination. Dans le processus de soumission du travail au capital, le travail est simplement conçu en tant que coût de production. Ce système toxique se distingue de tout autre système de production en ce qu’il produit absolument n’importe quoi. Il fabrique indifféremment des vêtements, des gadgets, des formes virtuelles, des images pieuses, des films pornographiques, des instruments de destruction massive, des médicaments, des fleurs en papier… Qu’ils soient vitaux ou qu’ils ne servent à rien, l’important est que ces produits soient vendus, que le travail qui s’est coagulé dans les marchandises se retrouve transformé en argent. Comme dit Postone, « Ce qui caractérise le capitalisme, c’est, à un niveau systémique profond, que la production n’a pas pour but la consommation » (Temps, travail et domination sociale)

Résumons : les produits du capitalisme sont des produits « morts ». Les marchandises ne sont pas faites pour servir, elles sont faites pour que les hommes servent le capitalisme et y soient asservis, pour qu’ils produisent de la valeur, une valeur qui est de fait pour eux sans valeur, et qui donne forme au monde calamiteux et suicidaire qui est le nôtre.

Sous le capitalisme, tout travail est par essence un travail abstrait

« La qualité ! la qualité ! Qu’est-ce que ça me fait, la qualité ? qu’ils la gardent pour eux, la qualité, messieurs les marquis ! pour moi, la qualité, c’est des écus. » Honoré de Balzac, Illusions perdues

La limite de ce processus idéal est qu’il faut cependant que les objets produits, qu’ils soient impondérables ou matériels, soient ou paraissent nécessaires et désirables aux yeux des acheteurs.

C’est une bonne raison pour que les marchandises restent encore, pour la plupart, des objets utilitaires. Il leur faut répondre à des critères objectifs, que ce soit sous une forme tangible (une table en kit, un chou-fleur bio) ou fantasmatique (des jeux d’images, des jeux de rôles). C’est sous l’aspect de cette valeur d’usage des marchandises que se vérifie le côté concret résiduel du travail [10].

Cependant,

ladite valeur d’usage est démentie et corrompue, dès le stade de la

fabrication, par les impératifs liés à la production de profit : par

exemple, par l’obligation imposée par la concurrence à l’entrepreneur A

de produire à plus bas prix que l’entrepreneur B. Si le travailleur X

coûte moins cher qu’un travailleur Y, c’est le premier qui fera

l’affaire, et qu’importe qu’il travaille comme un pied [11].

Il en va de même pour la qualité des matières premières : le moindre

coût est seul déterminant quand il s’agit de les choisir entre toutes.

Ce qui revient à toujours utiliser une moins bonne qualité de travail

immédiat et de matières premières que par le passé, et donc de fournir

inexorablement au consommateur un produit toujours plus dégradé. De

plus, la réduction des coûts de production par tous les moyens vise à

pallier la baisse tendancielle du taux de profit [12].

Cependant,

ladite valeur d’usage est démentie et corrompue, dès le stade de la

fabrication, par les impératifs liés à la production de profit : par

exemple, par l’obligation imposée par la concurrence à l’entrepreneur A

de produire à plus bas prix que l’entrepreneur B. Si le travailleur X

coûte moins cher qu’un travailleur Y, c’est le premier qui fera

l’affaire, et qu’importe qu’il travaille comme un pied [11].

Il en va de même pour la qualité des matières premières : le moindre

coût est seul déterminant quand il s’agit de les choisir entre toutes.

Ce qui revient à toujours utiliser une moins bonne qualité de travail

immédiat et de matières premières que par le passé, et donc de fournir

inexorablement au consommateur un produit toujours plus dégradé. De

plus, la réduction des coûts de production par tous les moyens vise à

pallier la baisse tendancielle du taux de profit [12].

C’est ainsi que la valeur des marchandises ne tient nullement à leurs qualités concrètes, mais à la quantité de surprofit qu’elles appellent. Dans sa Contribution à la critique de l’économie politique (1859), Marx commente : « Totalement indifférentes donc à leur mode d’existence utile et sans considération de la nature spécifique du besoin pour lequel elles sont des valeurs d’usage, les marchandises, prises en quantités déterminées, s’équilibrent, se substituent l’une à l’autre dans l’échange, sont réputées équivalentes et représentent ainsi, malgré la bigarrure de leurs apparences, la même unité. »

En tant que valeurs d’échange, remarque Marx, la seule propriété qui reste aux marchandises est d’être des produits du travail. Cet état de fait n’est pas sans conséquence sur la fonction et les modalités de l’activité humaine. En effet, en faisant abstraction de la valeur d’usage du produit du travail, « nous faisons du même coup abstraction des composantes corporelles et des formes qui en font une valeur d’usage. Il cesse également d’être le produit du travail du menuisier, du maçon, du fileur, bref, d’un quelconque travail productif déterminé. En même temps que les caractères utiles des produits du travail, disparaissent ceux des travaux présents dans ces produits, et par-là même les différentes formes concrètes de ces travaux, qui cessent d’être distincts les uns des autres, mais se confondent tous ensemble, se réduisent à du travail humain identique, à du travail humain abstrait. Considérons maintenant ce résidu des produits du travail. Il n’en subsiste rien d’autre que cette même objectivité fantomatique, qu’une simple gelée de travail humain indifférencié, c’est-à-dire de dépense de force de travail humaine, indifférente à la forme dans laquelle elle est dépensée. » (Le Capital)

Historiquement, le travail immédiat s’est trouvé déréalisé dès les débuts de la mécanisation des fabriques, en se limitant à la répétition de gestes machinaux. Devenu ouvrier, l’artisan est non seulement dépouillé de son activité propre vécue en tant que totalité, mais il perd de vue la finalité de sa production : la marchandise lui est absolument étrangère, au point qu’il lui faudra l’acheter s’il veut en faire la connaissance. Ce phénomène s’est développé et « rationalisé » tout au long de l’histoire du capitalisme, sous les formes du taylorisme, du fordisme et aujourd’hui du lean-management [13].

Dans le système de production marchande, c’est le temps de travail passé qui crée la valeur, et non le travail immédiat (humain) lui-même. Ici le temps de travail de l’individu A est égal au temps de travail de l’individu B, abstraction faite des qualités et des compétences de l’un et de l’autre. Si bien que, sous la férule du capitalisme, un travailleur ne vaut pas pour ce qu’il est, une individualité concrète, ni pour ce qui le différencie de ses collègues lancés comme lui sur le marché du travail [14]. Il ne compte qu’en tant que « force de travail », que vendeur d’une portion temporelle de sa vie contre la rétribution qu’une entreprise veut bien lui allouer [15], ce qu’a priori tout le monde est à même de faire [16]. De ce point de vue, salariés (assujettis au patron) ou patrons (soumis à l’actionnariat), on ne voit partout que des prolétaires : chacun est remplaçable, vit littéralement en dehors de lui-même, et l’aliénation est la chose au monde la mieux partagée. Tout travailleur est aussi abstrait et calculable qu’une autre marchandise : il est réduit au rang d’un vulgaire produit : sa valeur est comptabilisée en heures de travail nécessaires à la production.

Le Jardin des délices d’un monde à la dérive

« Les provocateurs, les oppresseurs, tous ceux qui, d’une façon quelconque, font tort à autrui, sont coupables, non seulement du mal qu’ils commettent, mais encore du pervertissement auquel ils conduisent l’âme des offensés. » Alessandro Manzoni, cité par Primo Levi, Les Naufragés et les Rescapés

C’est cette vision caractérisée par l’abstraction et la comptabilité qui a amené par exemple, lors de la pandémie du printemps 2020, certains énergumènes médiatisés à proférer que, quels que soient les risques encourus pour les travailleurs eux-mêmes, leurs proches et leurs voisins, ils ont pour mission de retourner au plus tôt au chagrin afin de pallier l’effondrement mondial du capitalisme.

Quand le vice-gouverneur républicain du Texas, Dan Patrick, proclame en mars 2020 qu’il est prêt à donner sa vie pour « aider à maintenir l’économie à flot », et le mois suivant qu’« il y a des choses plus importantes que la vie » [17], les bonnes âmes de tout bord peuvent bien s’indigner d’un pareil cynisme, il exprime très exactement un fondement indépassable de la doxa capitaliste. On entend le même son de cloche en France, où le premier plumitif venu se permet d’ânonner qu’on « doit en revenir à la stratégie de l’immunité collective et accepter les morts qui vont avec […]. La préservation de la vie est un principe sacré, mais le retour au travail […] représente aussi une valeur humaine. » [18] Comme le montre le scandale des Ehpad lors de la gestion macronienne de la covid-19, la définition de l’être humain en termes d’utilité (à l’anglo-saxonne) et non de dignité (Constitution française) pousse au darwinisme social, voire à l’eugénisme, à tous les étages de l’insolvabilité [19].

Que feront les possédants de ces biens virtuels et de cet argent si âprement accumulés aux dépens des autres – une fois épuisées toutes les possibilités de vie sur cette planète ? Sans doute les emporteront-ils avec eux dans leur paradis. Leur cri de ralliement ? celui des fascistes pendant la guerre d’Espagne (1936-1939) : Viva la muerte. La fin du monde sera l’apothéose du capital.

Ce

positionnement est propre à la dimension totalitaire du système : il

affecte aussi bien celui qui en profite que celui qui en souffre ; sa

réalité corruptrice et létale s’est insinuée partout. Le consensus

universel est historiquement fondé sur l’introjection en chaque cervelle

d’un ensemble de catégories élémentaires : le travail abstrait, la

valeur économique, les marchandises, la forme argent, la concurrence,

les marchés, les économies nationales avec leurs devises spécifiques,

les marchés du travail, l’État en tant que communauté abstraite, le

« droit », la « démocratie » comme forme d’État pur et parachevé, la

nation. Ces « catégories fondamentales d’une manifestation sociale

capitaliste […], si elles se sont constituées à travers des processus

historiques aveugles, ont aussi été imposées aux hommes au long de

plusieurs siècles d’éducation, d’accoutumance et d’internalisation par

des protagonistes et des dirigeants. Résultat : ces catégories firent

bientôt figure de constantes anthropologiques insurmontables défiant

toute critique. » (Robert Kurz, Lire Marx) L’horreur économique s’est imposée partout comme la normalité la plus désirable.

Ce

positionnement est propre à la dimension totalitaire du système : il

affecte aussi bien celui qui en profite que celui qui en souffre ; sa

réalité corruptrice et létale s’est insinuée partout. Le consensus

universel est historiquement fondé sur l’introjection en chaque cervelle

d’un ensemble de catégories élémentaires : le travail abstrait, la

valeur économique, les marchandises, la forme argent, la concurrence,

les marchés, les économies nationales avec leurs devises spécifiques,

les marchés du travail, l’État en tant que communauté abstraite, le

« droit », la « démocratie » comme forme d’État pur et parachevé, la

nation. Ces « catégories fondamentales d’une manifestation sociale

capitaliste […], si elles se sont constituées à travers des processus

historiques aveugles, ont aussi été imposées aux hommes au long de

plusieurs siècles d’éducation, d’accoutumance et d’internalisation par

des protagonistes et des dirigeants. Résultat : ces catégories firent

bientôt figure de constantes anthropologiques insurmontables défiant

toute critique. » (Robert Kurz, Lire Marx) L’horreur économique s’est imposée partout comme la normalité la plus désirable.

Si bien que désormais personne n’est responsable, mais chacun est coupable. Le résultat est une écrasante défaite de l’humanité – et une malédiction pour la planète. Dans une perspective aussi bien axiologique que pratique, c’est une naïveté et une erreur historique que de penser qu’un système aussi vil que le totalitarisme capitaliste ne profane pas ses victimes : il les dégrade, au contraire, les rend semblables à lui-même, et cela d’autant plus qu’elles sont psychiquement disponibles et dépourvues d’une structure politique ou morale.

La pandémie de coronavirus a récemment permis aux gouvernants d’expérimenter et d’organiser à grande échelle, sous le vocable neutre et objectif de « confinement », la solitude de l’« individu dans la masse ». Or le démantèlement de tout sens communautaire n’est pas une entreprise inédite. James C. Scott souligne qu’au XVIIIe siècle les débits de boisson étaient considérés comme des lieux de subversion par les autorités étatiques aussi bien que par l’Église. Les classes dominées s’y rencontraient dans une atmosphère de liberté entretenue par l’absorption d’alcool. « Ces endroits étaient aussi des lieux privilégiés pour la transmission de la culture populaire – incarnés par des jeux, des chansons, des paris, un certain goût du blasphème et du désordre – souvent en tension avec la culture officielle » (La Domination et les Arts de la résistance). C’est dans la même perspective de stérilisation des rapports humains qu’il est loisible d’interpréter la portée réelle des mesures hygiénistes interdisant de fumer et de s’alcooliser dans les lieux publics, dispositions qui ont depuis peu vidé les pubs campagnards des îles britanniques ainsi que nos bistrots de toute la convivialité qui les caractérisait.

Dans le monde capitaliste, les anciennes organisations populaires sont désignées comme résiduelles, surannées, vieux jeu, et rangées au rayon des antiquailles ; les solidarités traditionnelles qui dessinaient la forme même de l’humanité sont systématiquement vilipendées et démembrées. Intensifiés et programmés au moyen des avancées technologiques, la solitude et l’isolement sont devenus la norme, donc l’idéal dans cet univers conformiste, et l’individu se désincarne chaque jour un peu plus dans la contemplation abrutie de ses multiples écrans. Quand s’est instaurée la civilisation narcissique du manque repu de lui-même, Baudouin de Bodinat peut observer, dans Au fond de la couche gazeuse : « & si l’on voulait se faire une notion de l’ascendant de ces appareils sur leurs utilisateurs, on le pourrait simplement en étudiant les conduites qui sont par voie de conséquence à leur emploi : voyez ce groupe amical au café, ce couple au restaurant, dont chacun a posé devant lui son interface tactile : il apparaît vite qu’aucun d’eux n’est vraiment tout à fait là avec les autres, que sous le bavardage incohérent chacun se tient plus ou moins en retrait, dans l’aparté de son souci d’être possiblement en train de manquer quelque chose, parce que nécessairement il doit s’en passer et que ça n’a pas vibré ou timbré depuis un moment ; avec le sentiment alors déplaisant d’être laissé de côté, d’être oublié sur le bas-côté de la vie […]. »

Au total, nul autre horizon ne se présente hormis celui de plaisirs solitaires et frelatés, de distractions oiseuses et malsaines, de satisfactions hallucinatoires, d’activités débilitantes, prétendument ludiques mais jouant avec l’instinct de mort (les « sports extrêmes »).

Les individus réels vivant sous le joug capitaliste sont des « agents agis » par « l’intermédiaire d’une conscience collective » préfabriquée, véhiculée par les institutions, leurs organes de propagande, leurs officines publicitaires.

Mais c’est surtout le travail abstrait lui-même qui pousse à la perpétuation de l’ordre social. L’idéologie du travail domine chez ses victimes et reste largement incritiquée. Pourtant, depuis la révolution micro-électronique, l’investissement capitaliste dans les unités de production n’est plus assez rentable ; si bien que le travail dans son ensemble est en voie de suppression, comme l’attestent la généralisation de ses formes précaires et le chômage de masse, et quoiqu’il soit toujours officiellement donné pour la force socialisante absolue [20].

Le fait est que le fétiche du travail continue d’imposer sa magie et de susciter des sacrifices, au point que les personnels travaillant sur des sites polluants, vétustes et dysfonctionnants, revendiquent hautement la poursuite en l’état de leur activité, quel que soit le prix à payer en matière de santé pour eux-mêmes ou la population. Certes, la crise structurelle du capitalisme a non seulement exclu de la vie sociale une partie notable des salariés, mais encore, elle a rendu vulnérable la plupart des gens, quel que soit le rang qu’ils occupent. Nous vivons une époque où le seuil des inégalités est tel qu’il ne permet plus d’assurer le quotidien à des pans entiers de la population. Les plus pauvres, ceux que le système stigmatise et condamne comme excédentaires, vivent dans une insécurité torturante, dans la honte du présent, dans la peur renouvelée du lendemain et de l’absence d’avenir. On comprend alors que l’angoisse induite par le chômage pousse chacun à se raccrocher à tout et à n’importe quoi. Qu’il s’agit prioritairement de vivre et de faire vivre les siens, alors que c’est la main du patron qui vous nourrit. Que la grève coûte affreusement cher aux familles, n’en déplaise aux éditocrates grassement stipendiés qui y voient un luxe. Et que le spectre du chômage hante chacun, à tel point que la mort sociale est encore plus redoutable que la mort elle-même. Être exploité est devenu un privilège par rapport à la masse de ceux qui ont été déclarés superflus parce que non rentables [21]. En cela, le progressisme capitaliste, sa modernité, nous replonge dans les odieuses et terrifiantes conditions de survie imposées aux ouvriers par l’industrie au XIXe siècle.

L’espace du capital est un terrain de manœuvres dédié au sado-masochisme social.

Une servitude… involontaire

« [Pour] règle générale, toutes les fois qu’on verra tout le monde tranquille dans un État qui se donne le nom de république, on peut être assuré que la liberté n’y est pas. » Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence

Pour autant, la notion de servitude volontaire chère à La Boétie, si elle était appropriée aux aristocrates assujettis au monarque, ne s’applique au « prolétariat » que très abusivement. Ni la vie paysanne ni la vie ouvrière ne se sont jamais prêtées à l’asservissement. Leur histoire est celle de conditions d’existence insupportables et de révoltes périodiques désespérées, impitoyablement lavées dans le sang. Renvoyées à une misère encore plus grande par les forces de l’ordre aristocratique puis bourgeois, elles ont pour bon nombre été pudiquement expurgées, comme toutes les formes de culture populaire, des différents romans nationaux qui composent l’histoire officielle. Et de nos jours censément si apaisés, tout mouvement social est encore férocement combattu ; on l’a vu avec les Gilets jaunes et les luttes contre la réforme des retraites. L’histoire populaire est émaillée de défaites, ce qui pèse lourdement sur l’apparente passivité qui règne aujourd’hui. Car contrairement à la conviction caractéristique de la pensée dominante, la vie est plus chère aux pauvres que la mort. Si bien que dans des circonstances ordinaires, c’est-à-dire en dehors des phases de contestation ouverte à l’encontre des autorités, les dominés, par crainte, par prudence ou tout simplement parce qu’ils ne sont pas en mesure de procéder autrement, développent un comportement et des paroles manifestant leur assentiment à leur aliénation. Et c’est ainsi que le travail, en tant qu’acceptation d’un suicide plus ou moins différé, apparaît comme la seule dignité disponible, comme une consécration.

Et puis, qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse, il faut également reconnaître la hâte avec laquelle la plupart d’entre nous auront attendu la fin de la pandémie de la covid-19, et, semble-t-il, non pour repartir à neuf et construire un univers tout simplement vivable, mais pour tout recommencer comme avant : produire les mêmes marchandises bréneuses et les acheter, concocter et consommer les mêmes poisons. Autrement dit pour reconstituer sous la conduite des mêmes maîtres ou de leurs alter ego les conditions du désastre, que ce soit par le biais d’une pandémie encore plus virulente, d’un empoisonnement chimique des airs et des eaux, d’une catastrophe nucléaire, ou au moyen d’une solution finale innovante.

Mais en parallèle, derrière un jeu prudent d’apparences imposé par le rapport de domination dont ils sont les victimes, les « travailleurs » actifs, chômeurs et exclus n’en tiennent pas moins entre eux un discours caché qui relève de ces « arts de la résistance » décrits par James C. Scott, qui se manifestent sous diverses formes de tricherie, de sabotage, etc.

Dans une interview donnée en 2008 au Figaro, répondant à la question : « Il semblerait que la dissidence vous soit naturelle. À quoi l’attribuez-vous ? », Simon Leys [22] déclara : « Je suis d’origine belge, et mes infortunés compatriotes développent généralement, et presque de naissance, une hostilité spontanée à l’égard de l’autorité. Il faut savoir en effet qu’en Belgique, les autorités gouvernementales, étatiques, institutionnelles et politiques sont d’une stupidité extrême, et que leur malfaisance et leur arrogance sont directement proportionnées à leur bêtise. […] En fait, à la lumière de l’expérience belge, les plus noirs cauchemars de Kafka font encore figure d’innocentes rêveries… »

En fait, l’aliénation, quelle que soit son emprise sur les individus, reste foncièrement compatible avec un fond irréductible d’insoumission. La contradiction entre l’aliénation et la permanence d’un discours revendicatif sous-jacent n’est qu’apparente. Car l’aliénation, si elle procure un sentiment de sécurité, n’est pas précisément un septième ciel où s’épanouiraient les esprits. Que sa situation soit inconsciente, acceptée ou même revendiquée, l’individu aliéné ne parvient jamais à pactiser avec lui-même. Le fait qu’il soit porteur de valeurs qui ne sont pas les siennes, et donc qu’il se renie en permanence, implique un phénomène de fausse conscience. Cette fausse conscience entretient inévitablement un malaise confus, latent, généralisable à l’ensemble de la « civilisation » ; elle induit des souffrances psychologiques susceptibles [23] de provoquer des troubles de nature diverse, individuels comme sociaux.

Le fait est que politiciens, intellectuels, politologues, médias ne voient jamais rien venir avant qu’une insurrection n’ait éclaté – comme Mai 68 [24] ou la révolte des Gilets jaunes. Ce n’est que post festum que ces « élites » prennent soudainement conscience de l’ampleur des frustrations qu’ils entretiennent et de la haine inassouvie qu’on leur porte. Ainsi se vérifie remarquablement cette « loi de nature » qui veut que, face à une domination illégitime ou délégitimée, une opposition souterraine, souvent peu consciente, parfois somatisée, souvent masochiste, reste aussi inextinguible que prometteuse.

Sur quelques modalités de lutte

« C’était vrai : il suffisait de nous placer dans certaines conditions pour que se produise une sorte de processus chimique qui décomposait les individualités et nous transformait en matériau docile, prêt à s’enthousiasmer pour tout ou n’importe quoi. » Sebastian Haffner, Histoire d’un Allemand. Souvenirs 1914-1933

Toutefois, si un combat doit jamais être mené, il est urgent de le dépouiller de son folklore, des débris du passé et de toute ingénuité, et, dans les conditions contemporaines, de comprendre sur quoi il doit porter.

D’une part, les anciennes luttes de classes ont toutes été menées, sous la bannière des partis sociaux-démocrates comme sous celles du marxisme traditionnel, des syndicalismes de tout poil [25] ou encore de l’anarchisme conseilliste, au nom du culte du travail, d’un travail à tout prix. Robert Kurz remarque à juste titre que « le fétiche du capital […] a mis en route un processus sacrificiel objectivé, qui de ce fait annihile tous les éléments civilisateurs de l’histoire humaine. » [26]

Quelles que soient leurs forces et leurs faiblesses, force est de reconnaître que ces luttes ne visaient en fait qu’à obtenir la reconnaissance du mouvement ouvrier dans le capitalisme, notamment en revendiquant une « juste » redistribution des profits générés par la production de marchandises, et accessoirement en accédant à une participation formelle au spectacle démocratique. Et dans leur vain affrontement avec la modernité, elles continuent d’œuvrer en faveur du système d’aliénation-exploitation que le travail a fondé. L’analyse révolutionnaire s’est toujours spontanément arrêtée net devant le tabou de la critique du travail servile auquel les hommes sont astreints, et sans lequel le capitalisme ne saurait tout simplement pas se concevoir. De même qu’elle a toujours occulté la question de la finalité de la production : quoi, pour qui et pour quoi produire ? Le mouvement ouvrier orthodoxe n’a jamais cherché à dépasser ni à abolir le capitalisme. C’est pourquoi il était aussi logique qu’inévitable que la « dictature du prolétariat », qui était vendue aux prolétaires comme l’« antichambre du socialisme » [27], mutât promptement en dictature du parti unique et en capitalisme d’État.

D’autre part, la lutte des classes n’a désormais tout simplement plus lieu d’être – faute de combattants : le « prolétariat » s’est aujourd’hui dissous dans le capitalisme après avoir travaillé pour lui tout au long d’une histoire commune ; il a adopté, au moins formellement, son culte du Veau d’or.

Ce que le capitalisme a de bon, c’est que, sous le poids de ses contradictions, il travaille lui-même activement à sa propre fin. Mais il lui faut tout de même un petit coup de pouce. Certes, l’idée traditionnelle d’une chasse aux sorcières, de l’immolation « révolutionnaire » de boucs émissaires, d’accrocher les ploutocrates à la lanterne, est aussi pernicieuse qu’inappropriée. Pourtant, si le capitalisme est bien le « Sujet automate » dont parle Marx, s’il fonctionne par-delà la société tout en déterminant la totalité des rapports sociaux, sa domination abstraite est très concrètement étayée. C’est sur des pratiquants bien réels qu’elle s’appuie, sur des sujets qui exécutent automatiquement (ou avec une conscience plus ou moins distraite) ses injonctions muettes, soutenus par des forces qui défendent son « ordre » manu militari. La politique sociale répressive est de fait une des dernières prérogatives des États nationaux. Si bien que pour hâter la décomposition de ce système en délire, on ne voit pas comment éviter d’en passer par la liquidation, sous une forme ou une autre, des mafias économiques, de leurs suppôts étatiques et de leurs agents. Non des personnes en tant que telles, mais des personnes qui sont la personnification des catégories économiques capitalistes – et nul n’est plus amoureusement cramponné à sa misère que ces gens-là ; jamais ils ne renonceront de plein gré aux avantages fictifs qu’elle leur procure ; mieux vaut pour eux se saborder avec la planète. Faut-il le préciser, pareil décapage n’aurait pas pour objectif de permettre à quiconque de se substituer à eux.

Mais cette lutte implique prioritairement de repérer et d’éradiquer les axiomes anhistoriques sur lesquels ce système est établi et au moyen desquels il se reproduit à travers chaque nouvelle crise, tout au long de son interminable agonie [28]. Non extirpées de nos crânes, ces formes de pensée fétichisées ne peuvent qu’assurer la perpétuation du totalitarisme et des souffrances qu’il inflige aux hommes. La survie ne peut pas se raccrocher à un rapetassage du capitalisme patriarcal (néo-keynésianisme, décroissance, développement durable, commerce équitable, revenu universel, etc.). Il importe de se dépouiller intégralement du capitalisme et de toutes ses catégories.

Comme le dit Robert Kurz, quand « la perspective de développement à l’intérieur du capitalisme a disparu, il n’est plus possible de formuler l’opposition émancipatrice dans les catégories du système moderne de production marchande. Cela signifie aussi qu’on n’a plus simplement à combattre un ennemi extérieur bien défini (la classe “possédante”, les “forces réactionnaires”, l’“impérialisme” des vieilles puissances établies, etc.), mais aussi son propre moi et ses propres formes d’action façonnés par le capitalisme. » (Lire Marx)

Vœux pieux ? Après tout, certains Gilets jaunes ont découvert que, s’il est une vraie richesse, elle réside dans le contact social avec les autres (fût-ce dans un endroit aussi inhospitalier qu’un rond-point), et nulle part ailleurs. De même, le coronavirus aura permis à plus d’un confiné de prendre conscience que les marchandises, ces biens dont l’achat faisait son ravissement avant qu’il n’y ait soudainement plus accès, ne lui manquaient en l’occurrence en rien, qu’elles étaient en fait de la camelote inutile, de la pollution anticipée. Et mieux encore, qu’il était bien doux de vivre sans elles.

Dans ces deux cas émane comme une sensation inopinée de liberté.

Daniel Adam-Salamon & Gérard Dressay de la Boufette

Nos Desserts :

- Sur Le Comptoir, notre entretien avec le professeur de philosophie Denis Collin à propos de Marx et du marxisme

- Le précédent article de Daniel Adam-Salamon et Gérard Dressay de la Boufette « Les Forces aux ordres »

- Lire le document Critique de la valeur : genre et dominations en PDF

Notes :

[2] L’Éternel Dieu dit à l’homme : « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain » (Genèse, 3,22).

[3] « Ce concept de “richesse matérielle” inclut, bien sûr, les services et les produits “immatériels”. Il comprend toutes les valeurs d’usage et s’oppose à la « forme-valeur ». Une maison et une heure d’enseignement sont, dans ce sens, toutes les deux des “richesses matérielles” » (Anselm Jappe, « Avec Marx, contre le travail », p.4).

[4] Quelles que soient les arguties développées par les théories sur le genre, la dissociation hommes-femmes apparaît bien comme une donnée anthropologique (physiologique et psychologique). Charles Mcdonald, dans L’Ordre contre l’harmonie (Éditions Petra, 2018), souligne même que l’Homme s’inscrit en l’occurrence dans la « logique » des règles sévissant chez la plupart des mammifères, où, « sauf chez les lémuriens, les hyènes et les bonobos, la dominance est systématiquement en faveur des mâles de l’espèce. Chez les humains, toutes les sociétés connues et ethnographiées présentent ou bien une dominance masculine ou bien une égalité de statuts, mais jamais de dominance féminine (au sens où tous les mâles seraient dans une position subordonnée aux femelles) ».

On retrouve cette division hiérarchique jusque dans les sociétés acéphales (« sans État »), qu’on considère parfois et trop rapidement comme « égalitaires » : elle y opère le plus généralement au « bénéfice » des hommes (mais pas toujours). Dans nombre de sociétés « primitives », où la division sexuelle des tâches ne saurait être considérée comme fondatrice d’une forme quelconque de capitalisme, l’espace social féminin se dessine tout aussi séparément que dans les nôtres ; mais ce n’est pas au « travail » qu’il permet aux hommes de se consacrer, c’est au repos, aux loisirs et aux activités concrètes perçues par le groupe comme nobles : la chasse et la guerre. Pierre Clastres est ainsi amené à distinguer, chez les Indiens Guayaqui, l’ordre de l’arc (celui des hommes) et celui du panier (celui des femmes).

La femme reste dans la conscience occidentale le reflet fidèle de son aïeule, la Pandora d’Hésiode – envoyée par Zeus pour se venger des hommes, et à laquelle ces derniers attribuent tous leurs malheurs. Au cours de l’histoire du capitalisme, le domaine de la femme s’étendra toujours hors de la législation sacrale et civilisatrice du travail abstrait, et tout ce qui en relève restera extra-culturel et tout aussi douteux que ce qui subsiste du monde « sauvage », de la pure nature. Au temps des Lumières, Sade a pour la femme une abomination qui l’amène à lui dénier la qualité d’humanité : il voit en elle « une créature si perverse, enfin, qu’il fut très sérieusement agité, au concile de Mâcon, pendant plusieurs séances, si cet individu bizarre, aussi distinct de l’homme que l’est de l’homme le singe des bois, pouvait prétendre au titre de créature humaine, et si l’on pouvait raisonnablement le lui accorder » (La Nouvelle Justine). Mais encore, entre autres jugements de la même eau, on peut lire chez Balzac, dans La Vieille Fille : « Il y a toujours chez la grisette un peu de l’esprit malfaisant du singe », ou dans Illusions perdues : « La femme porte le désordre dans la société par la passion. »

En fait, le paternalisme capitaliste reprend à sa sauce, radicalise et institutionnalise le principe archaïque de la domination masculine définie comme un fait de nature. Ce sont sans doute là des considérations sur lesquelles il serait bon que tout courant affichant une volonté émancipatrice s’interroge.

[5] Moishe Postone, Temps, travail et Domination sociale (1993)

[6] Comme dit Marx, la forme simple de la valeur s’exprime dans l’équation : x marchandise A = y marchandise B. Par exemple, 20 mètres de toile = 1 habit, ou 20 mètres de toile ont la valeur d’un habit.

[7] Et au cours de l’histoire de l’industrialisation, c’est avec la plus grande des violences que cette contrainte a été exercée.

[8] La rémunération d’une heure de travail est inférieure à la valeur qu’elle permet de produire. Le « capitaliste » s’approprie donc une partie du travail, la plus-value, que Marx appelle « surtravail ».

[9] Ibid.

[10] Notons que la valeur d’usage d’une canne de marche qu’on taille dans une branche, et que l’on garde pour soi ou que l’on donne, ne lui confère pas pourtant un statut de marchandise. La marchandise ne se définit que par la médiation d’un échange monnayé, donc en tant que valeur socialement déterminée, et dans le cadre du rapport social ainsi instauré.

[11] Bien sûr, un travailleur 0, autrement dit un travailleur licencié, remplacé par une machine, offrira la solution économique la plus expéditive.

[12] Comme l’a montré Marx, l’évolution de l’économie capitaliste a tendance à faire baisser le taux de profit. Ce phénomène est inévitable du fait de la concurrence entre producteurs. Toutefois, il est contrecarré par un autre phénomène : si chaque marchandise donne moins de profit parce qu’elle manque de valeur, on peut augmenter la quantité de produits de manière à réaliser un profit plus grand qu’il ne l’était. La baisse en valeur unitaire de la marchandise est ainsi largement contrebalancée par un profit fondé sur la quantité. Keynes, constatant que les occasions d’investir de façon rentable diminuent, reprendra cette notion en la qualifiant de baisse de l’efficacité marginale du capital. Pour cet auteur, c’est la baisse du profit escompté.

Dans les périodes de crise à répétition que connaît le capitalisme, la baisse du taux de profit appelle une indispensable intervention étatique, et peu importe alors qu’on en appelle à une « autorité » officiellement honnie par l’orthodoxie libérale. L’investissement productif faisant défaut, les entreprises sollicitent des gouvernements libéraux des incitations financières à l’investissement (capital fictif) aux dépens du peuple contribuable. Sous prétexte de compenser les pertes dues à la crise sanitaire du printemps 2020 et de relancer la machine, l’État français a accordé une aide de sept milliards d’euros à Air France, et de cinq milliards à Renault. La SNCF demande à son tour un plan d’aide. À qui le tour ? Ainsi la « dette publique » finit-elle par croître vertigineusement alimentée par ces petits arrangements entre complices.

[13] Concept issu des têtes chercheuses du MIT (Massachusetts Institute of Technology) fascinées par les succès du système de production Toyota. Il consiste en un taylorisme « vertueux », visant à améliorer les conditions de travail pour augmenter la productivité. On peut hélas lire dans L’Express du 12 septembre 2011 : « Entre l’idéal du lean et son application, l’écart peut être élevé. Les critiques concernent la division plus grande du travail, qui rend les savoir-faire des salariés moins indispensables, les dévalorise et augmente les cadences. »

[14] Que met-on sur un marché ? Des marchandises ! La formule « marché du travail » révèle par-là très exactement quel statut le capitalisme accorde au travail – et accessoirement au travailleur. Par ailleurs, alors qu’on parle ingénument du « marché du travail », on pourrait penser qu’il faudrait dire « marché aux travailleurs », comme on parlait autrefois du « marché aux esclaves ». Mais non, car à la différence du patricien romain ou du planteur créole, ce que le chef d’entreprise achète, ce n’est pas l’homme concret, un individu spécifique, doté d’une belle apparence, d’une puissance musculaire prometteuse, etc. ; c’est de la « force de travail » indifférenciée.

[15] Pour Sophie Bernard, la dimension marchande et contractuelle du salariat n’a cessé de s’amplifier. Ainsi, l’évolution des formes de rémunération, depuis les années 1970, révèle le nouvel esprit : celui de l’auto-exploitation (Le Nouvel Esprit du salariat).

[16] Comme disait Macron en septembre 2018, il suffit pour cela de traverser la rue. Ce faisant, ce président élu s’aligne pieusement sur cette réflexion de Marx : « L’indifférence à l’égard du travail déterminé correspond à une forme de société dans laquelle les individus passent avec facilité d’un travail à l’autre et où le genre de travail est pour eux contingent, donc indifférent » (Manuscrits de 1857-1858 – Ébauche, cité par Kurz, Lire Marx, p.59).

[17] Courrier international, 22 avril 2020.

[18] Éric Le Boucher, « Il faut sortir la France du confinement », Les Échos, 10 avril 2020.

[19] Citons, parmi les chantres du manège médiatique, l’innommable Christophe Barbier : « Mais à un moment donné pour sauver quelques vies de personnes très âgées, on va mettre au chômage quelques milliers de gens. […] La vie n’a pas de prix, mais elle a un coût pour l’économie. Et cet arbitrage-là, dans l’ombre, dans la pénombre des cabinets ministériels, il faut bien à un moment donné l’envisager…» ; ou encore le fétide Jean Quatremer : « C’est dingue quand on y songe : plonger le monde dans la plus grave récession depuis la Seconde Guerre mondiale pour une pandémie qui a tué pour l’instant moins de 100 000 personnes (sans parler de leur âge avancé) dans un monde de 7 milliards d’habitants. »

[20] La suppression massive de travail humain, donc de « substance de valeur », représente une perte de valeur que l’état mondial des marchés ne permet plus de compenser. Elle a donc sur le capitalisme lui-même des conséquences dramatiques, qu’il tente désespérément de contrebalancer en dehors de l’économie réelle – par la financiarisation de l’économie, la fuite en avant dans le capital fictif, les bulles spéculatives qui s’enchaînent, etc. « Le capitalisme est devenu visiblement ce qu’il a été essentiellement dès le début : une bête s’autodévorant, une machine s’autodétruisant, une société qui n’est vivable pour personne, à la longue, parce qu’elle consume tous les liens sociaux et toutes les ressources naturelles pour sauvegarder le mécanisme d’accumulation de la valeur, toujours plus difficile. Il sape chaque jour ses propres bases. Dire cela ne constitue pas une « prophétie » relative à un futur écroulement du capitalisme, mais résume ce qui se passe déjà tous les jours. […] Face aux difficultés croissantes, au long du siècle, de financer la valorisation de la force de travail, donc d’investir en capital fixe, le recours à des crédits toujours plus massifs n’était pas une aberration, mais était inévitable. » (Anselm Jappe, « Compilation critique de la valeur ») Sur les mécanismes en jeu, voir les publications de Robert Kurz.

[21] Jaime Semprun, Andromaque, je pense à vous ! suivi de Fragments retrouvés, Éditions de l’Encyclopédie des nuisances.

[22] Pierre Ryckmans, alias Simon Leys (1935-2014), fut le premier auteur à dénoncer, dans Les Habits neufs du président Mao (ouvrage paru en 1971 aux Éditions Champ Libre), les crimes de masse commis lors de la Révolution culturelle chinoise, dont le Tout-Paris chantait les louanges avec l’à-propos qui le caractérise depuis des lustres. Ce crime de lèse-maoïsme lui valut d’être écarté de l’université française.

[23] On peut renvoyer ici à l’accroissement de la consommation de psychotropes.

[24] Voir le mémorable titre de Pierre Viansson-Ponté en une de l’édition du Monde datée du 15 mars 1968 : « Quand la France s’ennuie »…

[25] On ne sait si le paradoxe de l’appellation « anarcho-syndicalisme » doit faire rire ou pleurer. Comme disait Guy Debord en 1967 : « Quand la réalisation toujours plus poussée de l’aliénation capitaliste à tous les niveaux, en rendant toujours plus difficile aux travailleurs de reconnaître et de nommer leur propre misère, les place dans l’alternative de refuser la totalité de leur misère, ou rien, l’organisation révolutionnaire a dû apprendre qu’elle ne peut plus combattre l’aliénation sous des formes aliénées. » (La Société du spectacle, § 122)

[26] Dans Argent sans valeur.

[27] Selon l’expression extravagante du capo bolchévique Lénine, reprise par le PCF dans son délectable Traité marxiste d’économie politique : Le capitalisme monopoliste d’État, tomes 1 et 2, Éditions sociales, 1971.

[28] Comme il a été dit plus haut : le travail abstrait, la valeur, les marchandises, l’argent, la concurrence, les marchés, les économies nationales, les marchés du travail, le « droit », l’État, la « démocratie, la nation…

Bonne synthèse de la structure et des conséquences en termes anthropologiques du capitalisme.

Au chapitre des solutions, ça pèche, insuffisant. On ne peut rien faire avec une pétition de principe : il faut intégralement se débarasser du capitalisme. Oui, sans doute, mais comment on fait ?…

Se débarrasser du capitalisme? Comment faire?

Déjà un : ne plus répondre à ses injonctions de consommation empoisonnée

Mais ça, ça n’est accessible qu’au 1% des plus aptes et conscientisés.

Ensuite en deuxième : attendre en se préparant à l’effondrement brutal et prochain de ce système

Sur ses ruines, dans la contrainte de la subsistance, certaines franges de la population

Sauront se mobiliser dans l’inventivité et la solidarité

Les autres resteront sur la voie de sortie vers la mort en regardant leurs I-phones

Mais il faudra travailler. Dans n’importe quelle société il faut travailler pour subsister

Le paradis gratuit sur terre ça n’existe plus

Les pommes et les pommes-de-terre, ça ne poussent pas tout seul

Ceux qui aiment leur travail utile au commun, savent y trouver sa valeur constructive

Et le plaisir dans son accomplissement

Bonne chance les amis….

Il est urgent que les gens qui pensent que la sortie du capitalisme est indispensable à la survie de l’Humanité, en plus de la résolution des problèmes du présent, comme les partisans de la décroissance par exemple qui sont en général conscients des dégâts sociaux et humains du capitalisme en plus des dégâts environnementaux, s’emparent de la « critique de la valeur » et lisent Robert Kurz, Anselm Jappe, Ernst Lohoff, Norbert Trenkle,… et bien sûr, Marx.

Car il est illusoire d’espérer sortir du capitalisme sans savoir ce qu’il est vraiment et ce qu’il a fait de chacun de nous, « ses enfants », quelque soit la place qu’on occupe par ailleurs dans sa « totalité », dans « le sujet automate » de valorisation de la valeur.

Pour une première approche, aller sur le site « palim-psao.fr »

Voilà, c’est ça qui m’énerve particulièrement chez les partisans de la Critique de la Valeur : y a une obsession presque narcissique pour votre petite interprétation légèrement différente de Marx, et touuuuut le monde doit penser comme vous. Les mouvements sociaux spontanés, les tentatives d’auto-gouvernement en dehors du capitalisme dans toutes leurs richesses, leur diversité, c’est de la gnognotte, y a que Trenkle, Jappe et Kurz. Point de salut en dehors de Palim Psao, fuyez pauvres fous de l’anticapitalisme tronqué. Franchement vous valez pas mieux que l´UPR quand vous vous comportez comme ça.

Oulala! Faut pas s’énerver!

D’abord, je crois qu’il y a toujours quelque chose de narcissique à prendre la parole pour donner son avis et donc, vous avez sûrement un peu raison là-dessus mais vous aussi vous donnez votre avis…

Ensuite, si vous « nous »* jugez de façon que je trouve plus qu’un peu limite, c’est parce que vous vous considérez critiqué et associé au « capitalisme tronqué » par les idées que véhicule la « critique de la valeur ». Effectivement, ça c’est possible mais pourquoi s’énerver si c’est faux ?

Personnellement, quand je conseille de s’intéresser à la « critique de la valeur », et je ne dois pas être le seul dans ce cas, c’est que je pense qu’elle aide à comprendre la nature de l’ennemi et ce n’est pas pour critiquer ceux qui pensent autrement, même s’ils ne sont ni à l’UPR ni au PS ou à la FI.

Bref, s’il faut taire ses opinions pour ne pas froisser ses éventuels « alliés », et je pense qu’on n’en est pas loin, on est dans le caca…car c’est pas demain que touuuuut le monde pensera pareil et heureusement.

S’il est vrai qu’il y a une volonté de tout expliquer à travers la théorie de la critique de la valeur, et je comprends que ça puisse être mal perçu, c’est pour moi un des côtés qui en fait l’intérêt : la volonté d’avoir une théorie qui permette de comprendre les phénomènes observés tous les jours dans la société capitaliste « à la racine ».

En espérant vous avoir fait un peu changer d’opinions sur l’UPR, oups!, sur la critique de la valeur…je vous souhaite une bonne journée.

* S’il faut à tout prix se coller une étiquette je prendrais plutôt celle de décroissant, mais effectivement, je pense que la « critique de la valeur », qui est aussi celle du travail salarié, de la marchandise comme support indifférent de la valeur, etc… est éclairante sur le monde capitaliste.

Il y a bien plus de sagesse dans la citation de Coluche « il suffirait que les gens n’achètent plus, pour que ça ne se vende pas. » que dans l’ensemble de ce texte.